We can't find the internet

Attempting to reconnect

Something went wrong!

Hang in there while we get back on track

Pensamiento

Rossana Reguillo: “La violencia expresiva no busca un fin último sino que quiere mostrar su poder total”

Dice Rossana Reguillo (Guadalajara, México, 1955) que el lenguaje naufraga cuando trata de encontrar una explicación a las violencias que configuran hoy el relato político de diferentes estados de su país. No sirven las palabras porque el lenguaje que se ha instaurado es el de la Necromáquina, la maquinaria de producir muerte. Así, Necromáquina. Cuando morir no es suficiente, se llama su último libro, que ha sido publicado en 2021 por Ned ediciones. Reguillo, hija de un jefe de tanques de la II República española exiliado en México, quiere darle un sentido universal a un trabajo que fija la mirada en México pero atiende a lo que sucede en Centroamérica, en África y en el mar Mediterráneo. Cuando la necromáquina no significa “el fin de la vida, sino de la condición humana” —parafraseando a Primo Levi— no basta con el recuento de los muertos o con la búsqueda de un sentido a cada una de esas violencias, sino que cabe la impugnación al discurso de la seguridad y a las artificiales separaciones entre una violencia legitimada y otra reprobable.

Aunque habla de México, Necromáquina no es un libro sobre México, el sentido que propones es universal.

En mi esfuerzo como investigadora, como analista de la cultura, como antropóloga pero especialmente como comunicadora y cronista, que son todas las identidades que me habitan, me ha sido muy importante hacer la investigación en distintos lugares del globo (Argentina, Colombia, Puerto Rico,o en Barcelona donde pude hacer una estancia en 2004). Mi intención es tener un habla situada: hablo desde un país herido, que se desangra, pero lo que trato de hacer es hablar del mundo a través de pensar México.

En la última parte del libro hablas de las políticas de extracción, algo que se extiende por toda América Latina, pero también a territorios como África.

La política extractivista va avanzando, engullendo territorios. Las “zonas de sacrificio” son cada vez más crecientes a nivel planetario. Me importa mucho la reflexión sobre los cuerpos rotos de los migrantes. Utilizo analíticamente la figura de Aylan, esta criatura que se ahogó en el Mediterráneo. Pero también me interesa el cuerpo de los migrantes centroamericanos cruzando el río Bravo. Me interesa pensar la época. En esta atmósfera de pérdida de sentido, me interesa pensar en esta normalización de las violencias, incluso en zonas donde esto no es tan visible. Me parece que la insensibilidad para lo que está sucediendo desborda las fronteras físicas y nos debería ocupar como humanidad.

No podemos seguir permaneciendo anestesiados o, como hacen muchos de los grandes medios, pasteurizar estas realidades utilizando eufemismos para hablar de la violencia

¿Qué tipo de reflexión crees que estamos perdiendo?

Lo que más me interesa es pensar, si no universalmente, digamos “mundialmente” esta crisis por la que cada vez hay más cuerpos que no importan. Hay que pensar en la pérdida de empatía, de dolor frente a cuerpos “desechables”, como los llaman los colombianos, en una expresión que me parece brutal, pero que tienen incorporada para hablar de la gente sin hogar, o de la gente de las comunas, abandonada a su suerte en zonas de mucha pobreza. Pienso en el caso de las favelas de Brasil, en la cantidad de jóvenes que son masacrados por la policía. Y no hay una voz de la autoridad, de la sociedad, que dé cuenta de eso. En ese sentido, me interesa mucho también lo que llamo “la demanda infinita”, para explicar el compromiso político de los periodistas de investigación que están documentando todos estos procesos. Ellos y ellas son los que se están haciendo responsables de esta narración, a costos muy altos.

En el caso de México, el nivel de violencia contra los periodistas es elevadísimo.

Se ha convertido en uno de los países más letales para el ejercicio del periodismo. Periodistas que son amenazados por autoridades locales, o por el narco, o por políticos, o por empresas. Esto se va normalizando. Es terrible. Esto se tiene que hablar a nivel planetario. No podemos seguir permaneciendo anestesiados o, como hacen muchos de los grandes medios, pasteurizar estas realidades utilizando eufemismos para hablar de la violencia.

Se explica que se matan “entre ellos” —lo cual es falso— como si eso justificara el exceso de muerte que tenemos, que resulta intolerable en términos incluso estadísticos

En Necromáquina criticas la vieja noción de los Estados como monopolio de las violencias legítimas y das un paso más, proponiendo acabar con los binomios de violencias “buenas o malas” o “legítimas e ilegítimas” como paso previo para salir de la espiral en la que se ha entrado en tu país como consecuencia de esa guerra contra el Narco, fundamentada en ese tipo de binomios. ¿Ves visos de que cambie esa concepción en el México actual?

No, está muy incorporado en el imaginario social, por un lado, pero también en el discurso político de la autoridad y de los gobernantes, porque es una distinción que les permite eludir responsabilidades. Si nos remontamos a la época de la dictadura en Argentina, pensemos en que la gente para omitir lo que estaba sucediendo decían “en algo anduvo”, como para justificar esta violencia brutal que venía de arriba de hacia abajo, del Gobierno hacia la ciudadanía. En el caso de Colombia en la época más mala de su violencia contemporánea, cuando llegabas y preguntabas por alguien, la frase con la que te respondían era “se tuvo que ir”. En ese “se tuvo que ir” tú entendías que no tenías que preguntar absolutamente nada. En este momento, en el caso de México, lo más dramático es que se explica que se matan “entre ellos” —lo cual es falso— como si eso justificara el exceso de muerte que tenemos, que resulta intolerable en términos incluso estadísticos.

Son esos “cuerpos desechables” de los que has hablado antes, vidas que valen menos.

En el libro narro las últimas masacres que ha habido en México y señalo que, aunque el ejército sea responsable de masacres, termina por ser justificado porque, o bien se prepara la escena para ponerle a los ejecutados rifles, etc, o porque a nivel discursivo son, otra vez volvemos al tema, “vidas que no importan”. Son vidas que no se reclaman. Lo mismo sucede con los desaparecidos y con los feminicidios. Con las mujeres desaparecidas la respuesta constante por parte de la autoridad es “se fue con el novio” o “andará de fiesta”. Luego, si las chavas aparecen —no se sabe nunca cómo, no hay documentación—, y aparece estando aparentemente bien, la respuesta de la sociedad en redes sociales es “se fue de puta y aquí nos tenían a todos preocupados”. Es muy lamentable que no puedan pensarse las violencias contemporáneas de una manera más compleja, de una manera multidimensional y, sobre todo, desde una lógica de los derechos humanos.

¿Ha corregido el Gobierno actual el problema generado a partir de la Guerra contra el Narco?

El problema es que ninguno de los dos presidentes que siguieron a Calderón corrigió ese fracaso de la Guerra contra el Narco. [Enrique] Peña Nieto se hizo el tonto y el presidente actual [Andrés Manuel López Obrador] lo que ha hecho es avanzar la militarización de la sociedad. Y se le están acumulando más muertos que en los periodos anteriores. Hablamos de una incapacidad de ver el problema de fondo.

No podemos usar los odres viejos de la legalidad/ilegalidad y por eso propones la idea de la paralegalidad. ¿En qué consiste?

Este ha sido uno de los conceptos que he trabajado a nivel de categoría, metodológicamente. Fui acuñando este concepto después de una larga observación etnográfica situada en distintos lugares, especialmente en México, y lo que pude ver para llegar a proponer el concepto de paralegalidad es que el éxito del crimen organizado —el narcotráfico pero podemos incluir también a las maquilas, estas fábricas de muerte que se instalan en las fronteras— es que estas fuerzas no estaban en el opuesto de la legalidad, sino que ellas mismas abrían un orden distinto. Un orden paralelo.

¿Qué tipo de orden?

Uno en el que generan códigos, generan normas o generan sentido de pertenencia. Se debe hablar en presente, porque esto sigue muy vigente. Si tú tienes un orden paralelo es muy difícil combatirlo con policías o con políticas de mano dura. Igual que actuaron muchas de las guerrillas en América Latina, el orden paralegal construye base social. Pensemos en el caso de la Familia Michoacana y de los Caballeros Templarios: tienen un dominio territorial brutal, que no se construye solo por miedo o en la clandestinidad, a veces operan a campo abierto. Lo mismo sucede en Sinaloa, en Culiacán, en Badiraguato… Se construye porque dirimen conflictos agrarios, conflictos entre familias. Castigan. Hacen regalos, como refrigeradores para todas las señoras, etc. Entonces van horadando el orden de lo legítimo, pero no desde la ilegitimidad, sino que van construyendo algo que no dialoga con la ley. No les importa dialogar con la ley.

En el libro explicas cómo pasan a formar parte de la cultura de esos territorios.

Mira, no lo he incluido porque pasó en este Halloween: la autoridad detuvo a 28 personas que, para salir esa noche, pintaron sus camionetas con sangre, llenaron bolsas negras con cosas para asemejar los cuerpos que nos van entregando diariamente. Y esto a mi juicio no es otra cosa que la colonización de la Necromáquina en el imaginario. Se convierte en una especie de performance. Es muy complejo. Por eso este concepto de paralegalidad me es tan importante, porque me permite eludir esta visión normativa de que todo lo ilegal es visible a primera vista. Lo que la paralegalidad hace es construir legalidad dentro de un orden paralelo.

No pensemos solo en estas imágenes terribles y siniestras, sino en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, para ver distintas piezas en esa maquinaria de muerte

El subtítulo del libro dice que morir ya no alcanza. La violencia manda otro mensaje además del balance de pérdidas y ganancias del narco, sino uno que ni siquiera es económico y tiene un poder simbólico.

Tengo la suerte de que la portada del libro esté acompañada de una fotografía de Christopher Vanegas, un periodista de Saltillo que capta una escena terrible de entrega de cuerpos embalsamados. Efectivamente, el mensaje de la necromáquina es muy profundo. No pensemos solo en estas imágenes terribles y siniestras, sino en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, para ver distintas piezas en esa maquinaria de muerte. Matar a Cáceres no era suficiente, lo importante para ellos era colocar el mensaje de “si ustedes defensores de territorio, le siguen, les va a pasar lo mismo”. Hay otras escenas, que por brutales no narro en el libro, que me han permitido avanzar en el análisis.

Honduras

Laura Zúñiga Cáceres: “España tiene una responsabilidad en la realidad hondureña”

Hay algunos pasajes muy impactantes.

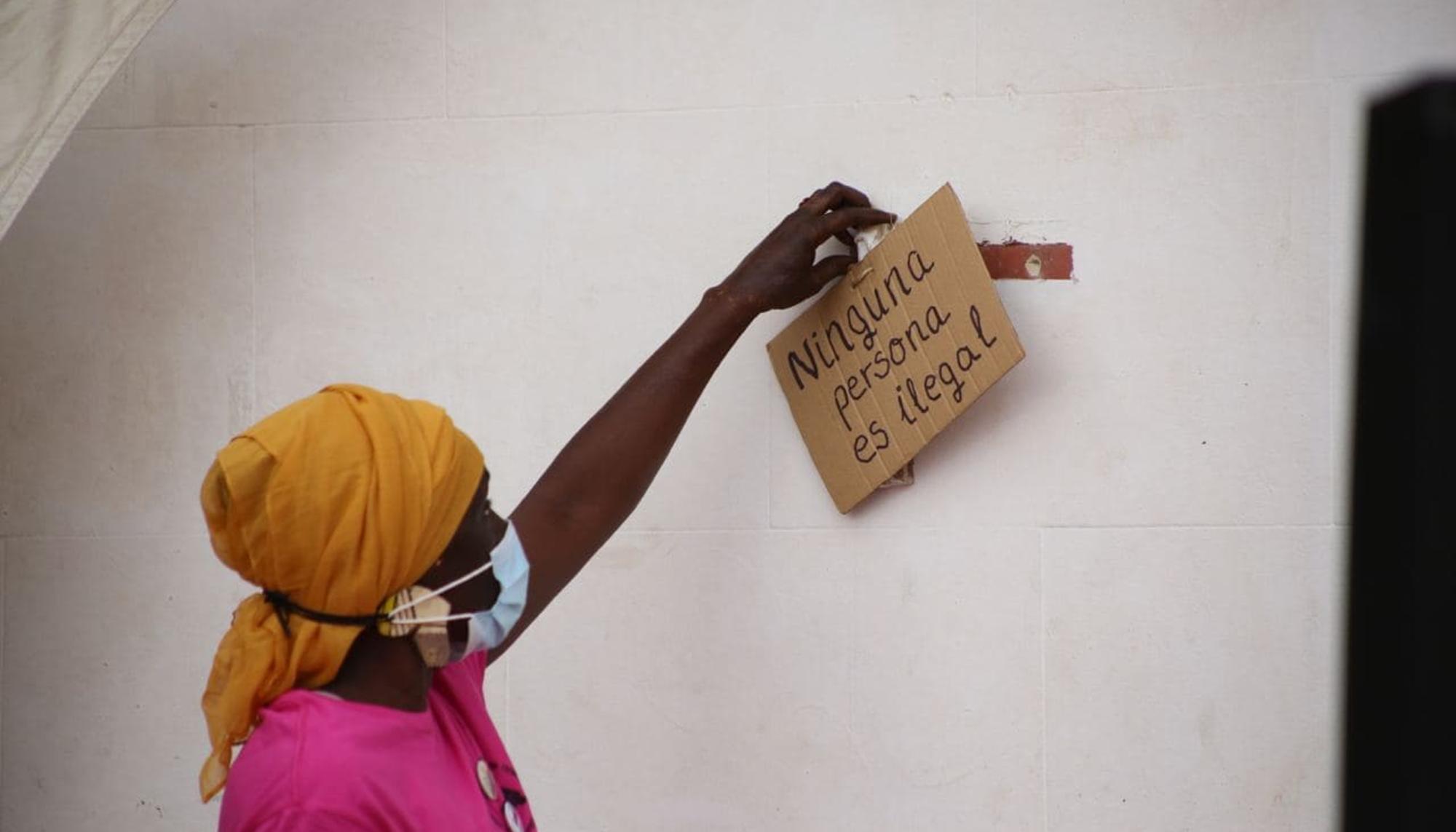

Una de esas escenas tuvo lugar en Tamaulipas, otro Estado azotado por eso que llamo la “violencia expresiva”. Es una violencia que no busca un fin último sino que quiere mostrar su poder total. En Tamaulipas había una periodista que usaba Twitter para hacer la crítica del avance de los grupos del crimen organizado, a la que asesinan. Pero no solamente basta que la asesinen sino que lo que hacen es cortarle la cabeza y ponerla en una banqueta, con sus audífonos y un teclado. Por eso, para mí el subtítulo del libro es fundamental, porque es lo que me permite dar cuenta del agravamiento de esta normalización de la violencia. También del exceso de poder que han adquirido las empresas extractivistas, que pagan protección a grupos delincuenciales. También relatar el estatuto de muerte que han adquirido las fronteras —no solamente en Latinoamérica, pensamos en la propia frontera marítima en España— que son trampas mortales para la gente.

En el libro retomas el concepto de necropolítica de Achille Mbembe. ¿Cómo dialoga la necropolítica de Mbembe con tu obra?

Mbembe es un pensador clave justamente porque piensa desde esta larga noche de la colonia africana. Habla desde una herida profunda y me parece que su trabajo ha sido clave para repensar muchas cosas. Creo que el trabajo de Mbembe nos ha permitido a muchas investigadoras, analistas, intelectuales, entender justamente el cambio de época que él plantea. Cuando Mbembe arranca este trabajo de la necropolítica, él dice “yo no me estoy peleando con Foucault y su concepto de la biopolítica”, lo que él quiso hacer es llevar ese concepto al momento que estamos experimentando y repensarlo en una clave larga de tiempo histórico. En su Crítica de la razón negra del mundo, este pensador camerunés nos permite ver y pensar en cómo esta formación de la modernidad occidental condenó —y lo voy a decir suavemente— a la exclusión y a la negación de pueblos enteros. Recuperar toda esa historia no es fácil. Pero al mismo tiempo, es tan poderoso su dispositivo de pensamiento que no solamente nos permite recoger en una clave de historicidad lo que nos ha traído hasta esta orilla, sino que nos permite tener herramientas para analizar el presente. Creo que esto es muy importante en el trabajo de Mbembe. Yo pienso de él como eso que Walter Benjamin llamaba el “tiempo ahora”: esa noción para referirse a cómo no podíamos hablar de un historicismo lineal, de una idea de progreso, sino que tenemos que entender el presente desde todas las astillas del pasado.

Me interesa volver visible cómo este proyecto capitalista, brutal, feroz, depredador, ha ido precarizando a los jóvenes pero no solamente en términos económicos

Una de las cuestiones de relieve es que se trata de la juventud. Es la juventud la que es desaparecida, trabaja en las maquilas o naufraga en el Mediterráneo. En ese sentido, ¿qué va más allá de lo económico en esa lectura de lo que llamas los juvenicidios?

Una de las líneas principales de investigación desde que empecé mi carrera han sido las y los jóvenes. Mi primer libro, publicado en 1991, se llama En la calle otra vez: las bandas. Identidad urbana y usos de la comunicación. Es un estudio a fondo de los grupos de esquina —para evitar el nombre de “pandillas” que se ha convertido en una categoría estigmatizadora— y desde entonces hasta la fecha he venido manteniendo una mirada a cómo los y las jóvenes van experimentando su relación con el mundo. Y me interesan no todos los jóvenes sino especialmente la juventud en situación de precariedad. Como lo planteo en el libro, me interesa volver visible cómo este proyecto capitalista, brutal, feroz, depredador, ha ido precarizando a los jóvenes pero no solamente en términos económicos. Yo hablo de una precarización subjetiva, que tiene que ver con cómo este proyecto les ha arrebatado la posibilidad de pronunciarse con certeza sobre sí mismos.

El libro tiene esa vocación antropológica, te pones en contacto con los protagonistas de esas biografías tan fragmentadas. Muy especialmente, resaltas el caso de las mujeres.

He hecho entrevistas a jóvenes de Argentina, en España, en Estados Unidos, y narran esta dificultad de la juventud precarizada de trazar un horizonte de futuro, cuando no saben si van a poder comer en la noche. Eso les hace presas fáciles, caldo de cultivo para alimentar la necromáquina. El caso de las mujeres me tiene muy desvelada porque parece que a medida que avanza el tiempo histórico, en vez de mejorar, en vez de que se produzca una atmósfera societal en la que las mujeres y los cuerpos femeninos puedan transitar libremente por lo público, se ve que está pasando lo contrario. El feminicidio avanza, la desaparición de las mujeres para la trata, avanza. Yo tiendo a ser optimista, no soy una pesimista irredenta. Mis amigos dicen que soy una optimista de clóset porque creo que todavía es posible intervenir, creo que todavía hay condiciones para desandar. Pero es urgente. Por eso digo que la necromáquina es la vida en un estado de urgencia: ya no hay manera de mirar para otro lado.

Has hablado del papel del periodismo de investigación pero también hay una protesta en Necromáquina hacia los medios que no cuestionan la lógica de los medios y que confunden constantemente el lenguaje, reforzando esa visión dualista buenos/malos sobre algo mucho más complejo. ¿Cuál es el periodismo predominante hoy?

Yo tengo una profunda simpatía por el periodismo, de hecho, lo ejercí al principio de mi carrera. Creo que habría que hacer una distinción entre medios dominantes, hegemónicos, y lo que podríamos llamar un periodismo de investigación emergente, aunque casos como el de Rodolfo Walsh en Argentina no tienen nada de emergente. Poniendo el énfasis en México, el papel de esto que llamo las “retóricas de la seguridad” tiene que ver en cómo se va construyendo una falsa noción de seguridad. Estos medios dominantes van contribuyendo a la normalización del lenguaje.

¿En qué sentido?

Por ejemplo, en el hecho de que esta guerra nos ha dejado un montón de neologismos: el encobijado, que es ese cuerpo que se entrega envuelto en una cobija [manta], el encajuelado, que es el que se entrega en la cajuela [maletero] de un auto, el pozoleado, que es una expresión brutal porque el pozol es una comida típica mexicana, donde se va pelando el maíz y alude al cuerpo que es disuelto en ácido. No abundo en esto porque es fuerte para la gente escuchar esto, pero los medios van normalizando esta especie de “narcoñol”. También ha contribuido la industria del espectáculo.

Una contramáquina que nos sostiene en pie en este país es el caso de las madres buscadoras, el de los colectivos de familiares que hacen un trabajo verdaderamente brutal para encontrar a sus desaparecidos

Series como Narcos, ¿no?

Sí, habría que hacer un trabajo fino de articulación entre lo que ha sido el relato de la autoridad, la narrativa política, la narrativa mediática y la industria del espectáculo que es afín a esta forma de entender la violencia. Estoy pensando en la apología que hacen los narcocorridos, en las series de narcotráfico —ya ves que Netflix ahorita trae varias—. No digo que no se haga, no tengo una visión puritanista sobre el tema, pero sí me preocupa que eso no está ingresando, por ejemplo, a las aulas. Los maestros están aterrados, entonces avientan para afuera toda esta dimensión y no sabemos qué hacer con esto. Creo que es importante un trabajo educativo, un trabajo analítico más fino y, sobre todo, una sociedad civil más demandante. Me parece que sí, que los medios tienen mucha responsabilidad pero no van solos. Lo que sostengo es que los medios no inventan, no fabrican una realidad, sino que le hablan al imaginario profundo de las sociedades. Esos imaginarios de “se matan entre ellos” y las mujeres que salen de noche “son malas y merecen desaparecer” está muy metido, muy corporeizado en la sociedad. Los medios lo saben y trabajan con eso.

Narcotráfico

¿Y si los cárteles mexicanos fuesen una ficción?

Oswaldo Zavala es una voz discordante en México. Zavala señala al capital transnacional como uno de los principales beneficiarios del clima de violencia durante la ‘guerra contra el narco’.

Hablas de la Contramáquina, que son una serie de propuestas desde la militancia, la performance, la fotografía o las artes escénicas para tratar de modificar el lenguaje de la violencia. ¿En qué consiste ese concepto?

La contramáquina es una noción que creo que es muy importante porque con ella se refleja el esfuerzo que están haciendo grupos de la sociedad civil, fundamentalmente con recursos muy pobres, para colocar en otro registro este problema de la violencia. Pienso en el trabajo de gente de la performance y del arte, como Teresa Margolles, como Luperca, que es este joven que en Ciudad Juárez coleccionó miles de ejemplares de un periódico amarillista y se dedicó a borrar con un lapicero el cuerpo herido, y de la viruta de la goma que se desprende iba armando bolsitas, para tratar de restituir cierta dignidad a ese cuerpo masacrado. También pienso que una contramáquina que nos sostiene en pie en este país es el caso de las madres buscadoras, el de los colectivos de familiares que hacen un trabajo verdaderamente brutal para encontrar a sus desaparecidos. En el caso de las madres buscadoras de Sonora, salen a los campos, y una práctica que me deja sin habla es que meten palitos en la tierra y los huelen después y dicen “aquí hay un cuerpo”. Imagínate a una madre recogiendo los restos de su hijo de esa manera... Creo que el trabajo que ellos han hecho, la exigencia continua que han hecho a la autoridad, el mostrar al rey desnudo, ha sido muy importante. Les falta más difusión, más presencia. Yo espero que en algún momento, Netflix promueva una serie sobre las buscadoras, en lugar de una como Narcos. En este optimismo de clóset creo que es posible desandar un poco y hay en la sociedad un repertorio importante de tácticas robustas que pueden, si no combatir a la necromáquina, sí atenuar sus efectos y volver visible para la sociedad la urgencia de una acción colectiva.

.jpg?v=63914633654)