Memoria histórica

Cuestión de asimetría: violencia en la guerra civil y en el franquismo (1936-1948)

Una de las coordenadas mentales más habituales a la hora de hablar de la guerra civil es la comparación de la violencia en la retaguardia republicana y la sublevada de manera equivalente.

Una de las coordenadas mentales más habituales a la hora de hablar de la guerra civil española es la comparación de la violencia en la retaguardia republicana y la sublevada de manera equivalente, obviando que la naturaleza, objetivos, y lógicas de ambas eran radicalmente diferentes. Las dos son reprobables desde el punto de vista moral, pero la comprensión y la integración de las mismas dentro del conocimiento historiográfico y en la memoria pública exige que se conozcan las diferencias cualitativas y cuantitativas entre ellas.

La violencia experimentada en el campo republicano se produce principalmente durante los meses posteriores al golpe militar. La desaparición fáctica del Estado y la descomposición del poder en diferentes actores autónomos propició que las premisas de la revolución se llevaran a cabo a través de un intento de depuración social. El sector más afectado por esta profilaxis fue sin duda la Iglesia, y se ha llegado a formular que esta espiral de violencia pudiera incluso acercarse a la denominación de genocidio. Sin embargo, con la recuperación del poder por parte del Estado, y teniendo en cuenta que la República se encontraba inmersa en un contexto de guerra total, la violencia pudo ser controlada. La secuencia de terror finalizó en el campo republicano a finales de 1936 y principios de 1937, tras el funesto episodio de Paracuellos del Jarama. Sin embargo, en la zona sublevada la línea diacrónica fue diferente.

Golpe de Estado y Verano Caliente del 36

La violencia durante la guerra civil y la postguerra tiene una periodización clara en el caso de los militares golpistas. Una violencia que se inició con la guerra asimétrica el 18 de julio de 1936. El día del golpe militar, el General Emilio Mola —director y cabeza intelectual del mismo— emitió las llamadas instrucciones reservadas del 18 de julio, en las cuales alentó a golpear con dureza extrema a las bases sociales de la República, o como él lo llamaba: un “enemigo fuerte y bien organizado”. Una orden que evidencia que la violencia fue preventiva y no reactiva, lo que sehace patente en la experiencia represiva sufrida en lugares como Ávila, Valladolid o toda la región gallega, donde a pesar de haber triunfado la sublevación, la violencia fue igual o incluso más dura que en otros lugares de la geografía española.Era necesaria la violencia como instrumento de parálisis social con el objetivo de amedrentar a una población que podría presentar resistencia

Era evidente para Mola que el modelo de sublevación militar decimonónica —del cual el último ejemplo había sido la Sanjurjada de 1932, fracasada— no sería efectivo ante una sociedad de masas bien organizada y estructurada. Era necesaria la violencia como instrumento de parálisis social, el terror como herramienta de guerra, que perseguía un objetivo claro: amedrentar a una población que podría presentar resistencia. Esto pone sobre el tablero de manera clara la intención de Mola: alcanzar el corazón de la soberanía estatal (Madrid) de la manera más rápida y contundente posible. La experiencia durante la guerra colonial —asimétrica, de extrema dureza y crueldad, tribal…— sería la escuela en la que se formaran las tropas africanistas, cuyos métodos represivos sembraron el suroeste Penínsular de cadáveres durante los primeros meses del conflicto: el avance de la columna de la muerte.

Esta lógica organizada, reglada —puesto que las órdenes partían directamente desde las instancias mismas del poder militar— y sistematizada fue perfeccionándose con el tiempo. Si Mola tenía como objetivo fundamental llegar a Madrid lo antes posible, Franco poseía unas intenciones que se dibujaban más a largo plazo. El hispanista Paul Preston ha dado en definir el alargamiento deliberado de la guerra por parte de Franco como “inversión en terror”.

La Creación de un Nuevo Estado durante la guerra

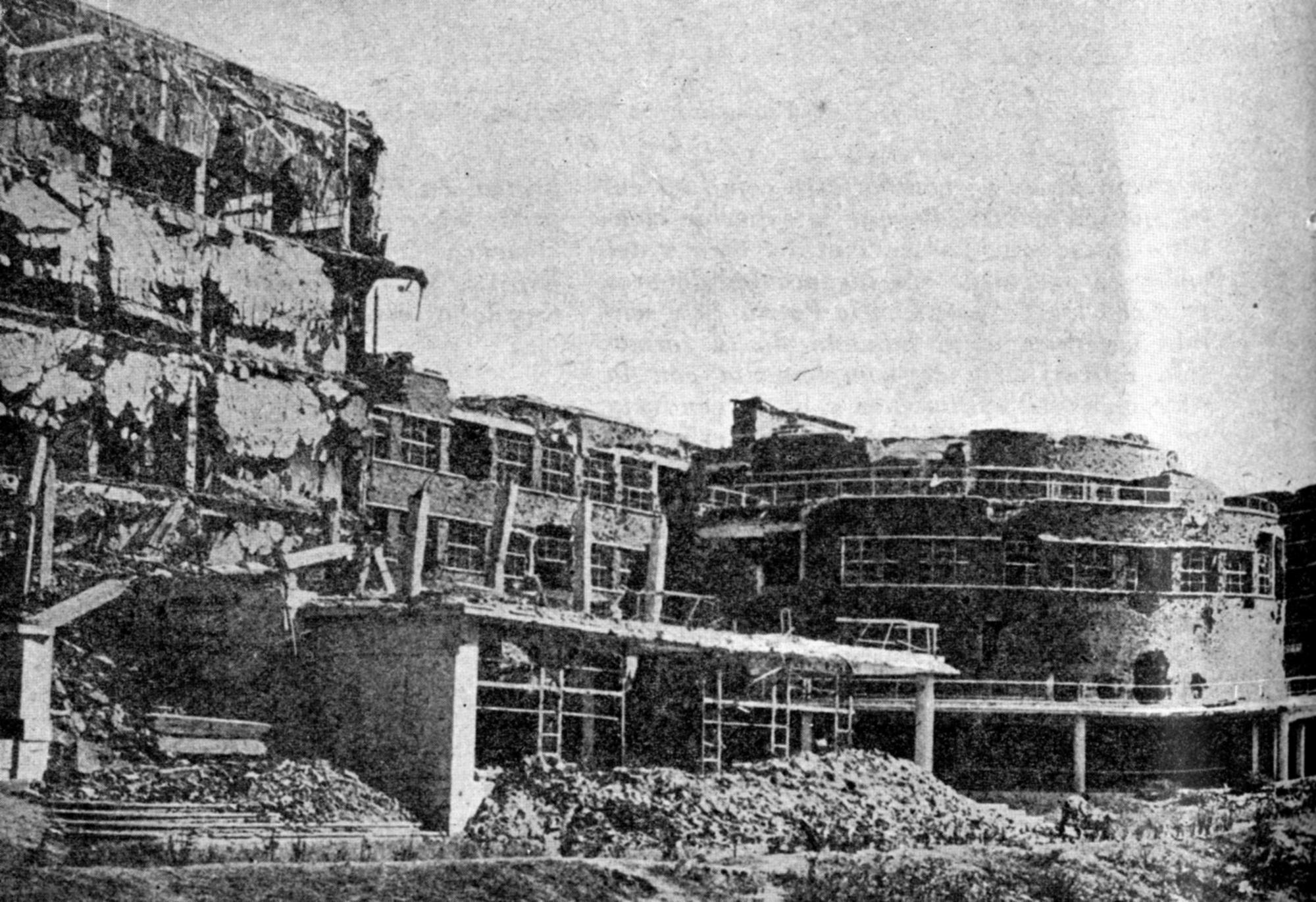

Con la estabilización de los frentes tras el asalto fracasado sobre Madrid (noviembre-diciembre de 1936), el proceso represivo se vuelve más metódico, sistemático y reglamentado. La violencia de los primeros meses había alertado a los países occidentales de la gravedad de la situación, pese a los esfuerzos contra-propagandísticos de los alzados. Imágenes como las de la toma de Toledo o Badajoz no dejaron impasible a la comunidad internacional, que reaccionó con repulsa ante estos actos de violencia desmesurada.Es ante este giro cuando comienza a realizarse un maquillaje pseudolegal de la violencia por parte de los sublevados. Se pone en marcha el esperpento de los juicios sumarísimos acelerados, una represión institucionalizada bajo los preceptos del Código de Justicia Militar de 1890. Miles de personas —las bases sociales de la República— tuvieron que enfrentarse contra una maquinaria frente a la que no se podían defender, por carecer de cualquier tipo de garantía judicial, propia de un Estado de Derecho.

El control social comenzó a articularse durante la guerra, y su semiótica se concretó en un extenso repertorio punitivo. Uno de los elementos del mismo fue el Servicio de Información y Recuperación Documental, creado durante la guerra, que tuvo como objetivo principal el de rescatar toda aquella documentación que pudiera servir para reconstruir el pasado sociopolítico de los vecinos y vecinas de las localidades ocupadas por el Ejército Franquista.

Los delitos que contemplaba la Justicia Castrense eran retroactivos (anteriores a la guerra) y se remontaban a octubre de 1934, cuando estalló la revolución de Asturias. Haber pertenecido a un sindicato, haber militado en un partido político de izquierdas o simplemente haber aclamado o vitoreado alguna huelga o manifestación en los años republicanos eran motivos punibles según la “justicia al revés” de los sublevados. El franquismo en gestación estaba cimentando con bases sólidas el nuevo orden, que se consagraría el 1 de abril de 1939.

España, año 0: una postguerra de acero

España, después de 5 años de experiencia democrática, comenzaba una nueva etapa, un verdadero año 0, como en la famosa película de Rossellini. De las vivencias de la guerra nacía una nueva sociedad, marcada por la experiencia de la misma. El país se convirtió en un verdadero universo punitivo, sembrado de cárceles, campos de concentración y paredones de fusilamiento. Por los Consejos Militares, las prisiones, las dependencias policiales y cuarteles de la Guardia Civil desfilaron miles de personas, atemorizadas ante una realidad jamás antes vivida: la del terror de Estado. El miedo sería el sentimiento que alimentase un ambiente social oclusivo y de sospecha. Surgía una población criminalizada y sometida tras la experiencia bélica, aterrorizada por las denuncias, engranaje fundamental del control social del franquismo después de la contienda. Los pueblos se convertían en lugares plagados dedelatores, de enemigos. Bajo ese universo mental, forjado en la experiencia de la violencia y de la guerra, se cimentaría una dictadura de hierro.No cabía, en el franquismo, lugar para la amnistía, un invento que los sublevados consideraban liberal.Sólo había espacio para el castigo y la redención de la población desafecta, en un país ocupado por su propio ejército y una sociedad dividida entre vencedores y vencidos.

Aún hoy los que vivieron y recuerdan aquella experiencia traumática bajan la voz para hablar de ella. Todavía hoy hay miedo, un miedo que ha dejado un sedimento profundo en nuestra sociedad, que teme aún hablar de su pasado desde una perspectiva comprensiva, desterrando la equidistancia complaciente y oficialista de la Transición. Somos las nuevas generaciones las que debemos reclamar esa comprensión, y consumir la literatura que desde las Universidades se nos ofrece, basada en la más rigurosa investigación e interpretación historiográfica. Poco a poco conocemos más de ese pasado y la huella que ha dejado en nuestro presente. Debemos conocer esa Historia, y hacer que otros la conozcan. Se le debemos a quienes lo vivieron, nos lo debemos a nosotros mismos.

Franquismo

As dúas Marías na loucura franquista

Relacionadas

Murcia

Extrema derecha

La Fiscalía de Murcia investigará si el presidente de Vox Murcia ha incurrido en delitos de odio

Siria

La justicia, el gran reto de la transición siria

Opinión

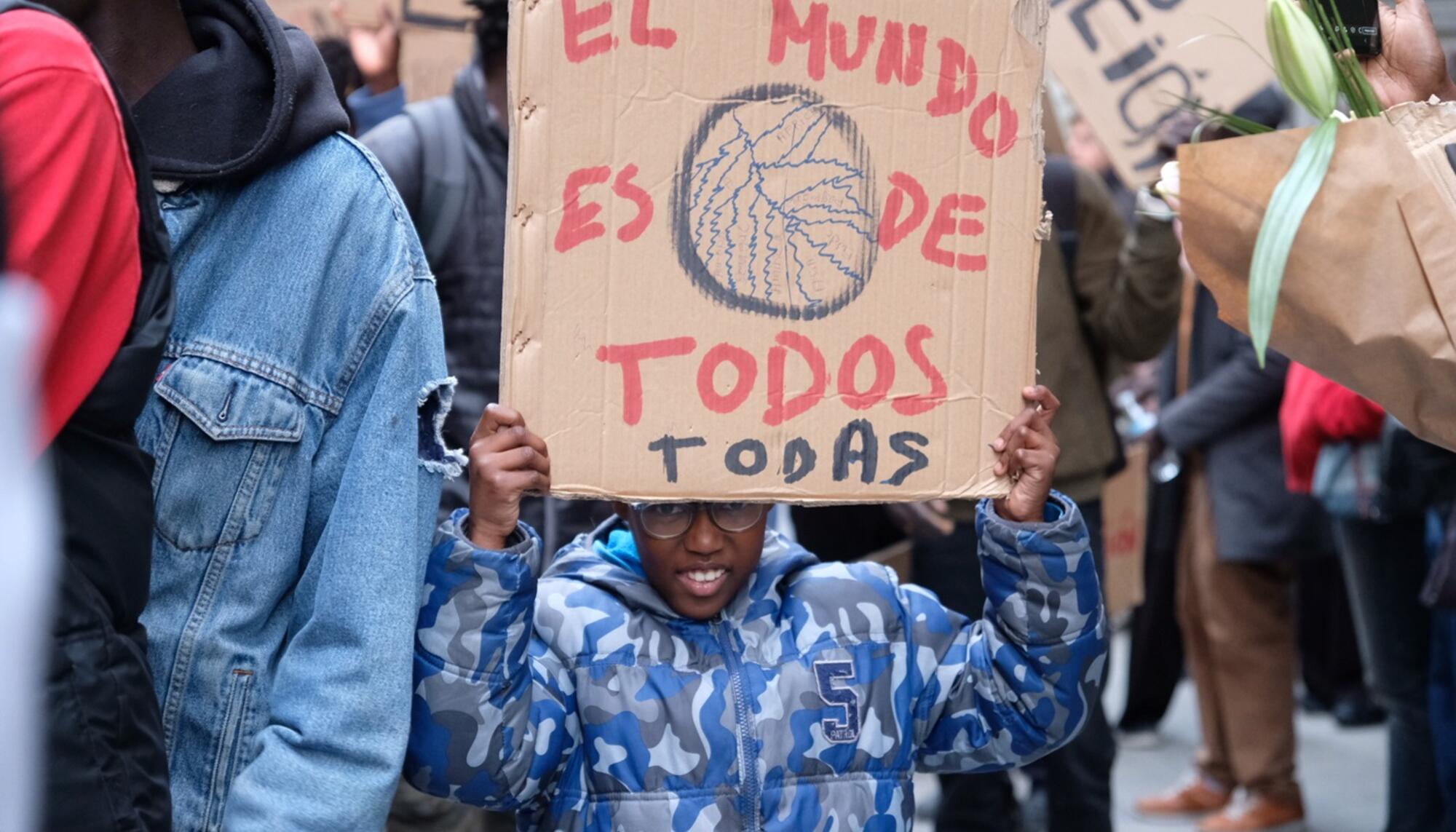

Integración, valores europeos, y otros grandes chistes racistas

Opinión

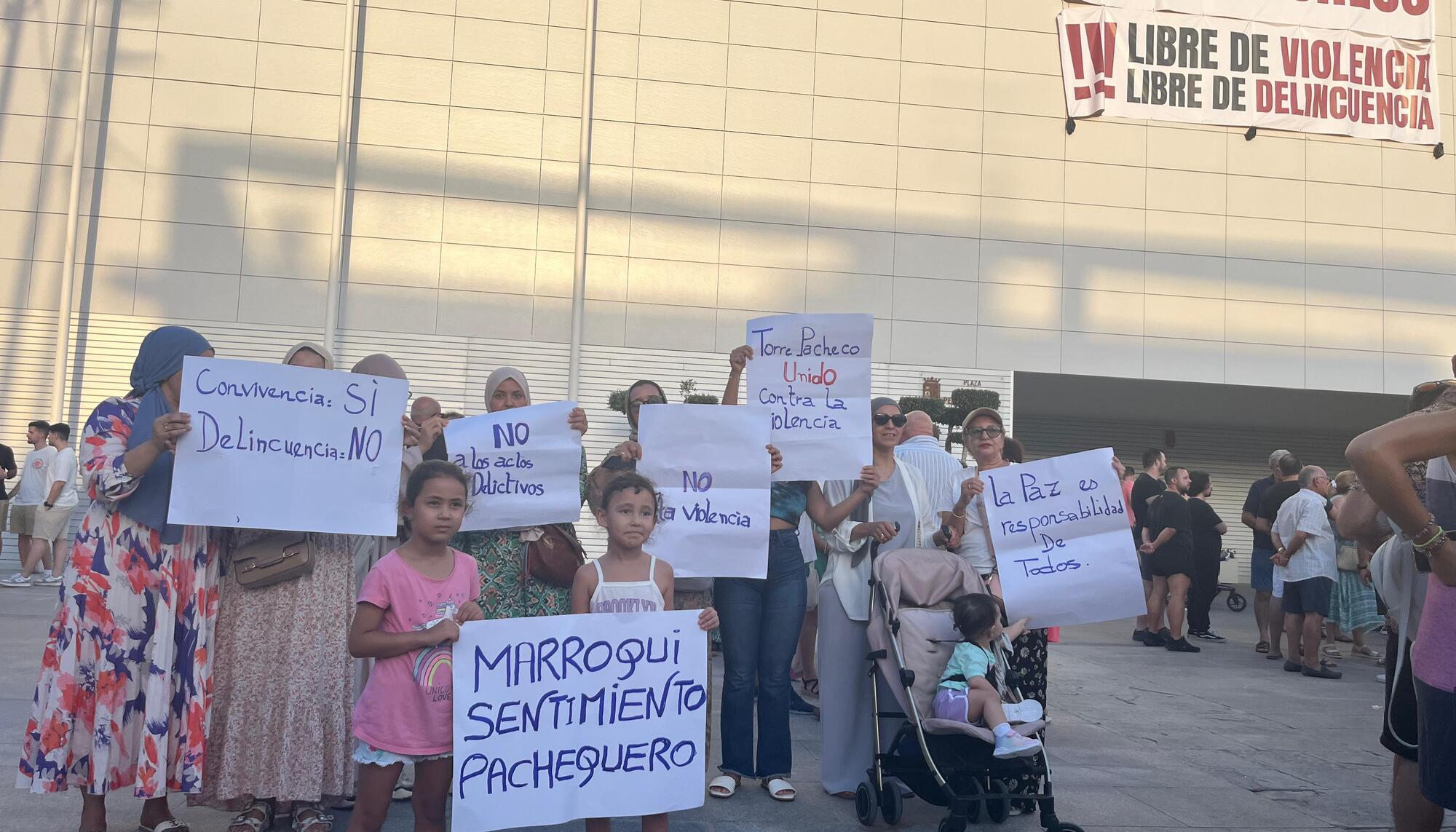

Lo de Torre Pacheco tiene un nombre: terrorismo supremacista blanco

Arte contemporáneo

Palabras contra el poder: la vigencia radical de Barbara Kruger

El Salto n.79

La celulosa o la vida: periodismo situado y lucha social para frenar un ecocidio

Opinión

Superman y el ‘reset’ de los superhéroes en crisis

Comunidad de Madrid

Los bomberos forestales madrileños inician una huelga de un mes

Economía

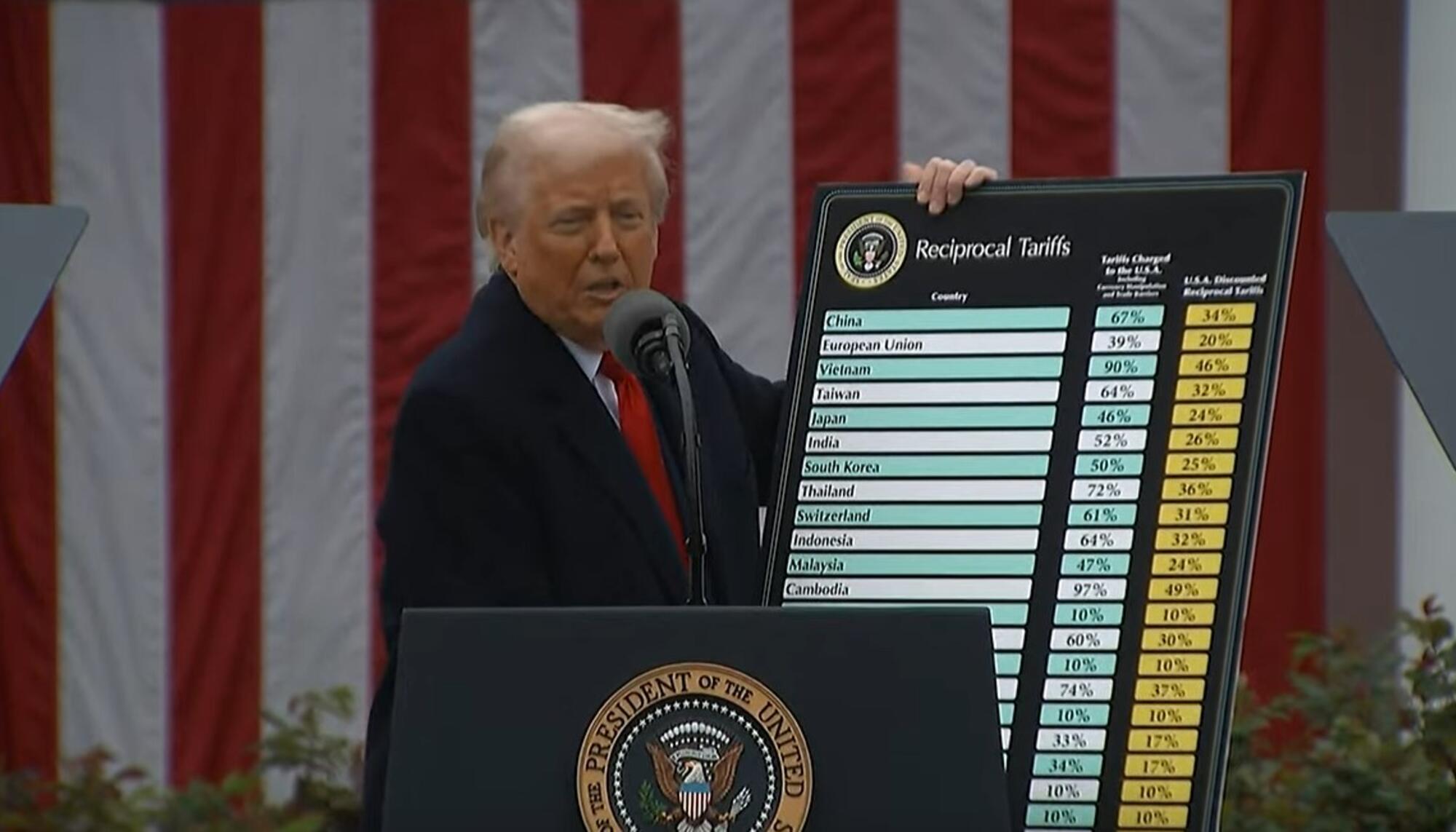

¿Cómo funciona el mecanismo de defensa que Europa podría activar contra los aranceles de Trump?

Últimas

Comunidad El Salto

El Salto estrena nueva página: una web como una casa

Dependencia

El Gobierno reduce al 27% la inversión en el sistema de dependencia

Maternidad

La discriminación de las familias monoparentales por los permisos de nacimiento llega al TEDH

México

Si México fuera verde: niñas madres, leyes muertas y la lucha por decidir

Fronteras

Las devoluciones en caliente de solicitantes de asilo pasan a ser política oficial en Alemania

Palestina

Israel despeja la zona de Rafah para su “ciudad humanitaria”, denunciada como un futuro campo de concentración

Alicante

Denuncian cortes de suministro en pleno verano por parte de Aguas de Alicante

Análisis

La carrera que nunca termina: una respuesta a Quinn Slobodian

Junta de Andalucía

La Audiencia de Sevilla eleva a la UE la sentencia absolutoria del Constitucional del caso ERE

Recomendadas

Málaga

Málaga, el punto de inversión para los fondos israelíes a pie de playa

Feminismos

Patricia Reguero

“Mis relatos están escritos al lado de otras, arropada por la escucha de otras”

LGTBIAQ+

Mana Muscarsel

“La amistad da más juego para salir de la lógica de la familia porque tiene menos reglas"

Barcelona

El reciclaje invisible: la relación entre la chatarra y la ciudad de Barcelona

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!