Siria

La justicia, el gran reto de la transición siria

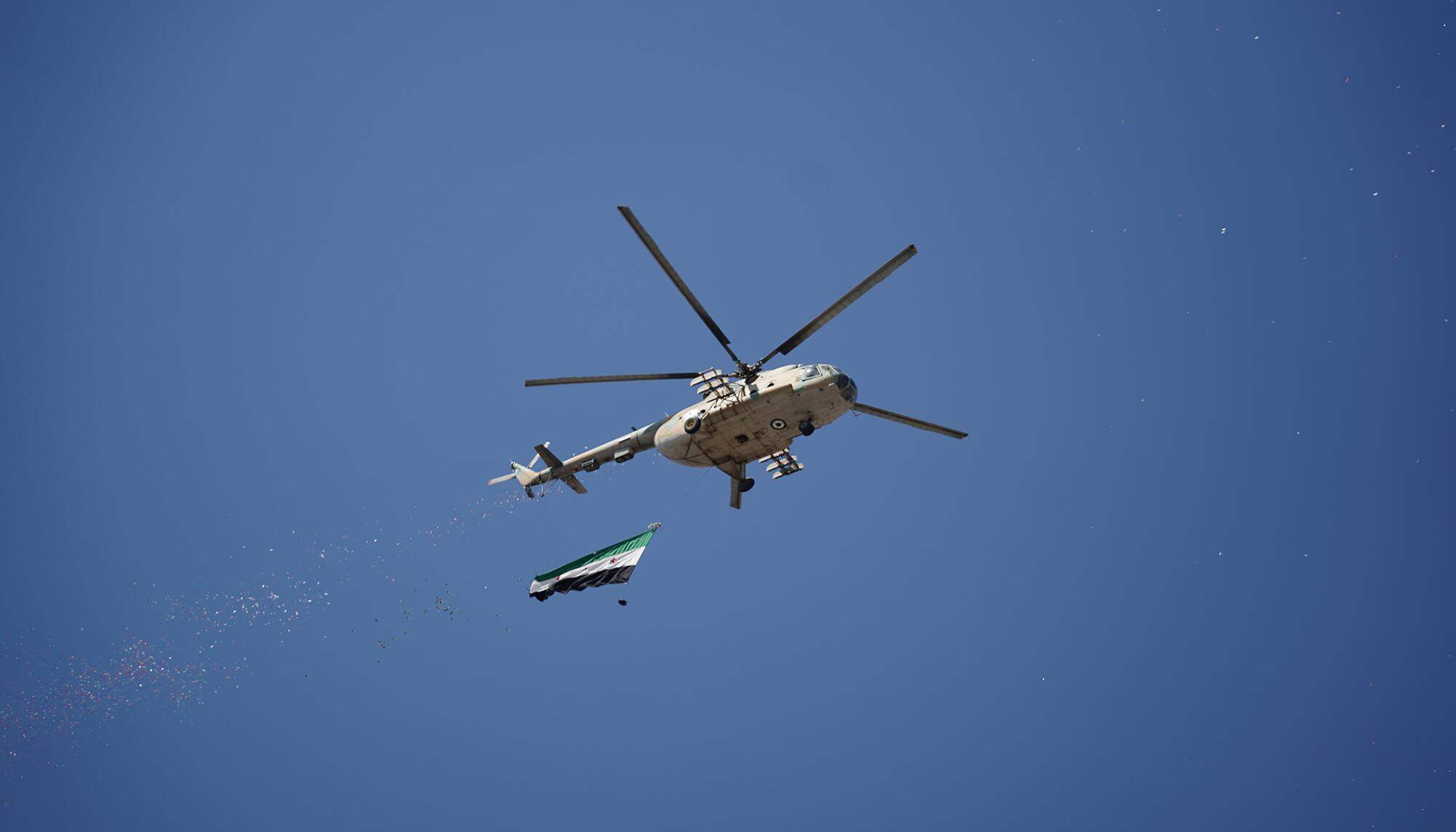

Con la caída del régimen de Bachar al Asad y la entrada de las milicias rebeldes a Damasco el pasado 8 de diciembre se puso fin a casi 14 años de guerra civil en Siria. Al menos, oficialmente. Sin embargo, desde entonces, la violencia no ha desaparecido de las calles del país. Según un informe del Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH), durante los primeros seis meses de posguerra se han registrado un total de 7.670 muertes violentas en el país, y un 70% de ellas corresponden a civiles, de los cuales más de 300 eran menores.

En una situación de “caos securitario”, una expresión usada por el OSDH en su informe, las motivaciones de los asesinatos no siempre están claras. Y, aunque algunos puedan tener motivaciones de tipo criminal, una buena parte son ajustes de cuentas relativos a una brutal guerra que dejó más de medio millón de víctimas mortales —la OSDH ha documentado más de 2.000 ejecuciones—. El Gobierno actual, controlado por los líderes de la milicia HTS, la principal entre la coalición de milicias islamistas radicales que derrocó a Al Asad, le resta importancia y asegura que se trata de “casos aislados”.

Una reconstrucción con grandes dificultades

Con el objetivo de poner fin a este ciclo de reyertas, y bajo la presión de actores internacionales y la sociedad civil siria, el presidente del país, Ahmed Sharaa, creó hace un par de meses dos comisiones para abordar de manera transparente la cuestión de la justicia transicional; es decir, el proceso para que los responsables de las violaciones de derechos humanos rindan cuentas, se revele a la sociedad la verdad detrás de estos abusos y se facilite la reconciliación nacional.

“El éxito del proceso es clave para que el país consiga recuperar la estabilidad y seguridad”, considera Ammar Kahf, director del think tankOmran Center for Strategic Studies, con sede en Damasco. En un país con las infraestructuras devastadas, con más de 100.000 personas desaparecidas, y con las milicias todavía imponiendo su ley en algunas zonas del país, la tarea será ardua.

“El reto es enorme. De todos los países en los que ha intervenido nuestra organización en su historia, Siria es el que contiene un mayor número de víctimas y abusos”, comenta Nousha Kabawat, una investigadora siria que trabaja para el International Center for Transitional Justice (ICTJ), una ONG que ha acompañado más de 50 procesos de justicia transicional en el mundo después de su fundación, en 2001. El ICTJ ha tenido un rol central en el asesoramiento del Gobierno sirio en este tema. “Tres semanas después de la caída del régimen, ya tuvimos una reunión con las autoridades y les hablamos de la necesidad de iniciar un proceso de justicia transicional. Lo hemos estado acompañando desde el inicio”, apostilla.

“Un aspecto que hemos de tener en cuenta es que hay que gestionar las expectativas de las familias de las víctimas, porque este será un proceso muy largo, que durará años”

Antoine Maqdisi, un activista social de Alepo, la segunda mayor ciudad del país, apunta que para entender la complejidad del proceso en una sociedad como la siria, hay que remontarse décadas o incluso siglos atrás. “Varios de los pueblos que forman Siria han sufrido genocidios en el pasado: los armenios, los alauíes, los siríacos... Esta es una sociedad que carga con muchos traumas transgeneracionales y muy profundos”, sostiene Maqdisi, fundador de una ONG llamada Warsha que pretende transformar la cultura del país a partir de la formación de jóvenes de diversas comunidades étnicas y religiosas. “Un aspecto que hemos de tener en cuenta es que hay que gestionar las expectativas de las familias de las víctimas, porque este será un proceso muy largo, que durará años, y que seguro que no podrá cumplir todos sus objetivos”, admite Kabawat.

“Cuando hablas con las víctimas, te das cuenta que no solo quieren que los perpetradores paguen por lo que hicieron, sino que se aborden sus necesidades básicas, que a menudo se han visto afectadas por las violencias sufridas”

Se espera que durante las próximas semanas, tanto la Comisión Nacional para los Desaparecidos (CND), como sobre todo la Comisión Nacional para la Justicia Transicional (CNJT), hagan pública su hoja de ruta y los parámetros del proceso de justicia transicional en Siria. Según los expertos, todos estos procesos tienen puntos en común, pero también algunas características propias en función de la realidad local y el tipo de violencias ejercidas. Uno de los procesos más célebres y exitosos fue el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica. “De momento, los responsables de estas comisiones están haciendo un esfuerzo encomiable para reunirse con las diversas asociaciones de víctimas y que se sientan parte del proceso”, desliza Wafaa Mustafa, una de las activistas fundadoras de la coalición Free Syria's Disappeared.

En una rueda de prensa, el presidente de la CNTJ, Abdelbaset Abdelatif, aseguró que el proceso no estaría guiado por una “justicia retributiva”, y junto a la verdad, destacó la importancia de compensar a las víctimas. “Cuando hablas con las víctimas, te das cuenta que no solo quieren que los perpetradores paguen por lo que hicieron, sino que se aborden sus necesidades básicas, que a menudo se han visto afectadas por las violencias sufridas”, explica Kabawat, en referencia a las secuelas que muchas veces han dejado las torturas, y la desaparición o muerte de un ser querido.

Expectativas y controversias alrededor del proceso

Fatima, una mujer de 32 años que sufrió todo tipo de abusos en la cárcel y cuyo padre murió bajo torturas, apoya esta visión, pero señala una línea roja: el olvido. “Algunos quieren que las víctimas olvidemos. Pero no es posible olvidar, el cuerpo no puede olvidar ... Sí, quiero que se haga justicia, pero también es muy importante recibir compensaciones, ayudas, porque hemos de continuar viviendo”, comenta Fatima sentada en un café de Damasco. Su hermano lo ve de una forma diferente. Quiere venganza, y si puede ser, tomársela por su propia mano. Por eso, se mueve por Siria de pueblo en pueblo, con una pistola en el cinto, en busca de los torturadores que tanto daño hicieron a su familia. Más que en las ciudades, esta mentalidad está sobre todo presente en las zonas rurales donde se mantienen las estructuras tribales.

"Quiero que se haga justicia, pero también es muy importante recibir compensaciones, ayudas, porque hemos de continuar viviendo”, comenta Fatima. Su hermano lo ve de forma diferente: quiere venganza, y si puede ser, tomársela por su propia mano

“Para el éxito de este proceso, es fundamental la implicación de la sociedad civil. El Gobierno la debe ver como un socio. Un aspecto fundamental es que participe del diálogo y la sensibilización con la sociedad”, comenta Kabawat, que se exilió en Canadá poco después del inicio de la guerra. “En una de estas sesiones, se dio una situación muy interesante. Un hombre insistía en la voluntad de venganza personal. Entonces, una mujer, también víctima, le argumentó que era un pensamiento egoísta. Le dijo; 'Si tu lo matas, ¿qué pasa con sus otras víctimas? La justicia la ha de hacer el Estado en nombre de todas'”, recuerda.

Un elemento de controversia entre las víctimas es el hecho de que algunos líderes de las fuerzas de seguridad de Al Asad se hallen en libertad. “Hay oficiales, como el comandante Fadi Saqr, responsable de masacres, que fueron arrestados y luego puestos en libertad sin saber bajo qué criterios. Pero otros continúan arrestados, y no sabemos si serán juzgados o no. Hay una gran falta de transparencia”, se queja Wafaa Mustafa, cuyo padre desapareció hace más de una década.

A pesar de las dificultades, hay una ventaja en el caso sirio respecto a otros parecidos: todos los abusos están muy bien documentados, y se conoce perfectamente cuál era la cadena de mando del régimen

“El Gobierno ha intentado buscar un equilibrio entre castigar a todos los responsables de la represión, como piden las víctimas, e incorporar la experiencia de antiguos altos cargos para reconstruir el Estado, como quiere la comunidad internacional. El proceso se ve dificultado porque tenemos una judicatura desestructurada”, asevera Kahf. A pesar de todas las dificultades, coincide con Kabawat en subrayar una ventaja del caso sirio respecto a otros parecidos: todos los abusos están muy bien documentados, y se conoce perfectamente cuál era la cadena de mando del régimen. “La sociedad civil, hace más de una década, empezó a documentar todos los abusos. Quería estar preparada para cuando este momento llegara”, explica Kabawat.

Otra de las sombras que se cierne sobre el proceso es si abarcará todas las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil. “¿El proceso de violencia transicional incluirá la violencia ejercida por parte de las milicias rebeldes que ahora están en el poder? La parte de Alepo en la que yo vivía fue bombardeada por estas milicias, y muchos civiles murieron. A mí me gustaría que también se incluyera esto, pero dudo que pase”, comenta un escéptico Maqdisi, mientras pasea por el centro histórico de Alepo, en ruinas.

Siria

Siria, de la euforia por el fin del régimen al examen de la transición

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936292478 2000w)

.jpg?v=63936292478 2000w)