Opinión

La responsabilidad como forma de poder

Llevamos más de seis meses presenciando el brutal intento de silenciamiento de un pueblo que lleva siendo asediado desde hace décadas. Llevamos más de seis meses viendo morir o desplazarse forzosamente a miles de personas ante nuestros ojos. Estamos siendo testigues del continuo proyecto de extenuación ejercido por el estado de Israel sobre el pueblo palestino; del presente de una historia de desposesión inscrita en la memoria colectiva de varias generaciones.

La gran mayoría de las personas que han sido asesinadas en Gaza, nacieron ya bajo una narrativa colonial que con los años ha ido estrechando su horizonte político. En términos hegemónicos. Se trata de un sistema de apartheid que va más allá de la retórica religiosa que le caracteriza. Que de hecho, instrumentaliza esa heroicidad de la que se apropia sistemáticamente el capitalismo —también en su presente neoliberal— como estrategia de ocultamiento de una serie de intereses económicos evidentes.

El hecho de que el territorio de Palestina sea fuente de recursos fósiles explotables, evidencia el carácter histórico del extractivismo no solo cultural, sino ecológico de las practicas coloniales. Una luz de gas que opera a nivel geopolítico; una que ha sido respaldada, en gran medida, por un silencio institucional generalizado. Todo esto configura el espectro de violencia que desde el pasado octubre se ha desplegado de manera descarnada ante nosotres.

Hemos atendido a los horrores que llevamos observando desde lejos durante toda la vida. Una pasividad que está entrando en crisis

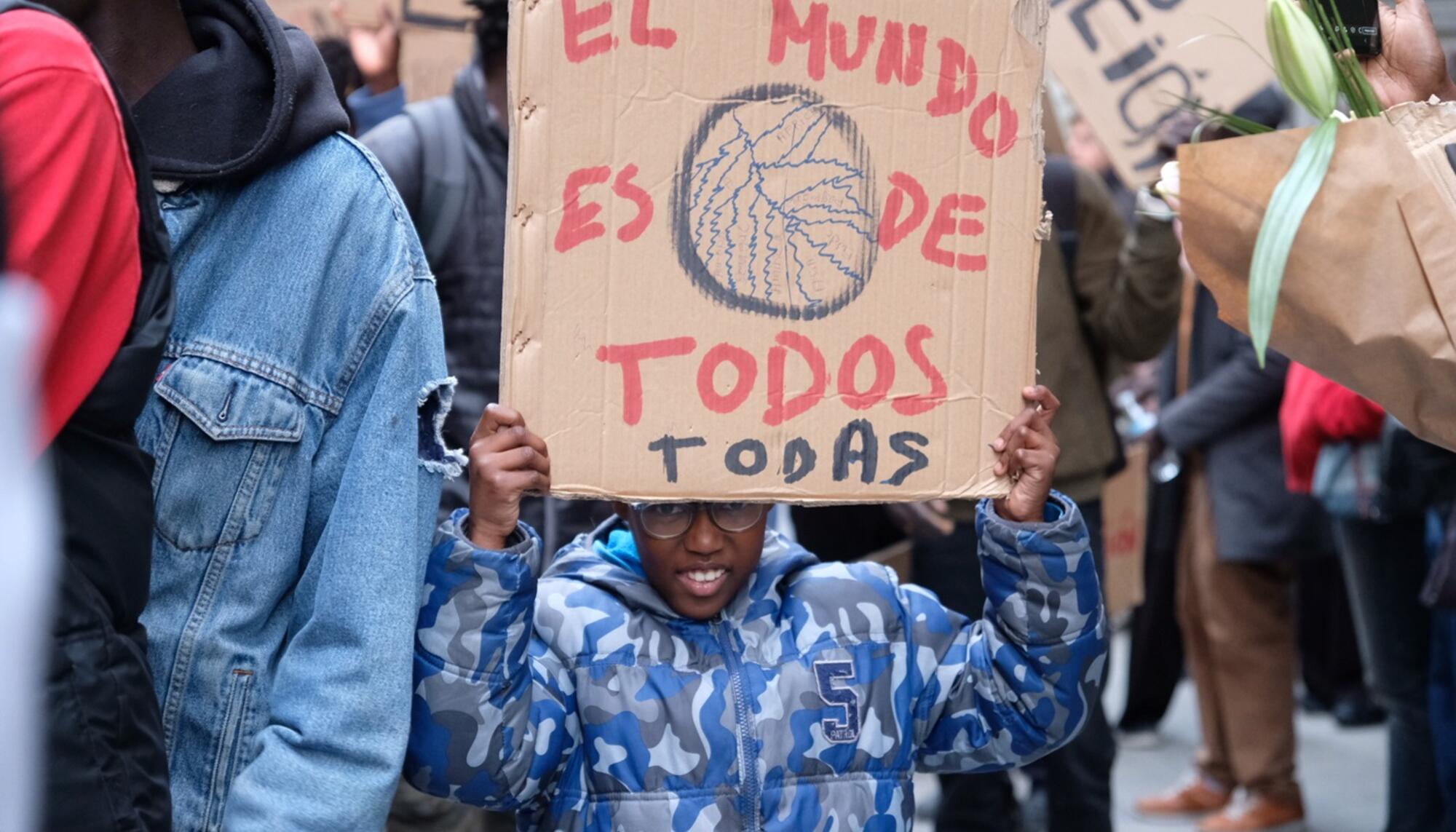

Hemos atendido —ahora con los ojos ardiendo, inyectados, literal y metafóricamente, en sangre— a los horrores que llevamos observando desde lejos durante toda la vida. Una pasividad que está entrando en crisis. Llevamos también más de seis meses presenciando cómo la firmeza del pueblo palestino se articula en la practica activa de una serie de métodos de resistencia cultivados con los años —sumud muqawim—. Y a pesar de ello, parece que no entendemos del todo cómo seguir movilizándonos, ni qué podemos hacer con este privilegio que, desde aquí, ostentamos.

Desde que este genocidio estalló, he escuchado a muches amigues expresar un amplio arco de emociones. Entre ellas tristeza profunda, ira, desesperanza e incluso apatía. Sobre todo impotencia y, de manera continuada a lo largo del tiempo, frustración y sensación de falta de agencia. No dejamos de repetirnos, directa o indirectamente, que no tenemos capacidad de acción efectiva. Aún así nos organizamos, salimos a la calle y nos reeducamos —de diferentes maneras y en muchos casos, como podemos—. No obstante, la sensación de falta de poder continua extendiéndose, sumiendo nuestros intentos de movilización en esa nube densa de melancolía y falta de expectativas de futuro que nos caracteriza contemporáneamente. La enunciación continua de que el alcance de nuestros actos es limitado, reafirma nuestra distancia respecto a ciertas situaciones en las que nuestras acciones podrían llegar a generar una diferencia. No de manera aislada, desde luego. Pero digamos que el relato de la impotencia política requiere de su propio orden de enunciación para su mantenimiento; es la condición misma de su existencia. Se trata de uno de esos casos en los que el discurso acota lo que podría llegar a ser una vida digna. Como ocurre, por otro lado, en tantos otros relatos.

Hace ya tiempo que empecé a escribir este artículo. Más de medio año después, sigo habitando muchas de las preocupaciones que me invadían entonces. El pasado octubre, leí un texto de Harun Morrison que aún me viene a la cabeza de tanto en tanto. En este señalaba, justamente, la peligrosidad del uso del lenguaje a la hora de diseminar la historia de determinados colectivos, en este caso del pueblo palestino(1).

Nos encontramos en un momento muy frágil respecto a la institucionalización del discurso. Por un lado, algunos términos se han vaciado de sentido comodificándose, alejándose cada vez más de su raíz axiológica —es decir, de sus efectos o su capacidad de afectar—, pasando a formar parte de un vocabulario aséptico y económicamente rentable. Simultáneamente, el uso violento y generalizado de otros, especialmente a través de discursos oficiales, construye mundo: un mundo que refleja una perspectiva cada vez más inhabitable. O habitable únicamente para una pequeña minoría. Del mismo modo que las palabras que consumimos producen una experiencia de realidad determinada, el lenguaje que usamos con y entre nosotres genera un tipo de mirada particular, una que puede acompañarnos durante años o incluso durante toda una vida.

El blindaje de lo imaginable constituye el problema inherente de la palabra. Sin embargo, los lugares comunes que utilizamos a la hora de contarnos son, hasta cierto punto, maleables. Por mucho que se encuentren inscritos culturalmente en nosotres, la especificidad desde la que cada une accede a estos espacios aparentemente estables, permite cierta desviación respecto a cualquier narrativa principal. Sara Ahmed define este desfase, entre el ideal y su vivencia, como brecha afectiva(2). Entendiendo lo político como una configuración de brechas interconectadas entre sí, y desde mi tendencia personal hacia la micropolítica —que en este instante parece evidentemente insuficiente—, me pregunto en qué momento hemos aceptado colectivamente la idea de que no tenemos agencia sobre los entramados sociales que habitamos.

Mientras reviso este texto, recuerdo que el 30 de octubre el ayuntamiento de la ciudad en la que vivo decidió conmemorar a Israel con la Medalla de Honor de Madrid el próximo 15 de mayo —justamente, el día de la Nakba—. Este comunicado se hizo público tres semanas después del estallido del genocidio. Semejantes actos simbólicos de sadismo representan un tipo de política gore, en palabras de Sayak Valencia, que es imposible obviar (3). Este es nuestro día a día, nuestra realidad democrática.

Más allá de las palabras que utilicemos para nombrarlos, el orden económico en el que operamos y el pasado imperialista de un país como España se delatan. Lo que está ocurriendo en Gaza nos interpela históricamente, mientras continúa recorriendo nuestros nervios cada día que pasa. Personalmente, agradezco que me siga quitando el sueño por las noches. La sensación de fragmentación que conlleva reconocer tu posición —y tu responsabilidad— dentro de un estructura que no te representa, o que no representa las decisiones que tomas cotidianamente, puede ser paralizante. O peor aún, puede llevarte a seguir trabajando, consumiendo y produciendo igual que siempre pero desde un estar cada vez más disociado, cada vez más ausente. Para bien y para mal, el sistema lo construimos entre todes. Es por ello que durante este tiempo no he dejado de pensar en que quizás la pregunta sobre “qué hacer” no es exactamente la pregunta adecuada. O al menos, la única relevante. Circunstancias así requieren de una reflexión más profunda, de una revisión estructural de nuestro imaginario. No únicamente de todo lo que deberíamos reformular por completo, sino también de aquello a lo que todavía podemos aferrarnos.

Llevo meses pensando en qué materiales tengo para contribuir a este ejercicio de pensamiento colectivo. He encontrado dos preguntas transversales, que podrían funcionar como puntos de partida: ¿qué está fallando en el concepto de agencia que venimos utilizando? y ¿qué significa ser políticamente responsable en un escenario como este?

La definición tradicional de agencia política se centra en esa capacidad de acción del sujeto que es conquistada a través del ejercicio de su autonomía. En un sujeto capaz de responder por sí mismo a las condiciones de vida a las que hace frente; ese yo del conocimiento que observa las cosas desde lejos(4). Nos habla de un poder interno, inscrito en la subjetividad antes de que esta se contextualice y en este sentido, presupone un encuentro con un entorno material, económico y social del que sin embargo formamos parte. Ese que constituimos y nos constituye, simultáneamente. Esta definición se apega, todavía, a la idea de soberanía moderna: nos aleja simbólicamente de nuestra participación en el mundo y afirma que existe un tipo de subjetividad que es intrínsecamente política —esa que, además, encarna un universalismo cruel—.

No necesitamos conquistar una dimensión política individual; necesitamos un plan de liberación colectiva

Hace años que este paradigma viene siendo cuestionado desde diferentes espacios y disciplinas del saber. No obstante, en situaciones como la que nos ocupa, este sujeto que ha protagonizado el sueño del progreso y facilita el mantenimiento de las lógicas coloniales en nuestro presente, es explícitamente visible. Me parece lógico que, a pesar de apelar a cierta emancipación —genérica, en cualquier caso—, esta definición de agente no nos sirva para desmantelar violencias estructuralmente vinculadas a esos mismos mecanismos de dominación que le caracterizan. No necesitamos conquistar una dimensión política individual; necesitamos un plan de liberación colectiva. Uno que responda ante lo contingente y lo variable de nuestra experiencia, intencional en lugar de objetivo(5). Capaz de actualizarse, de incorporar lo que otres tengan que decir sobre determinadas formas de violencia que no son pensadas, sino vividas. Quizás, la dolorosa sensación de falta de poder que muches experimentamos ante lo que sigue sucediendo en Gaza, sea un paso necesario para repensar la manera en que navegamos los sistemas geopolíticos en los que se inscriben nuestras prácticas.

Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en responsabilidad es la palabra afectiva. Algo que comúnmente puede definirse como hacerse cargo y que sin embargo, implica un amplio espectro de gestiones emocionales. Para ser responsable afectivamente es necesario empezar por ser capaz de reconocer la fragilidad que conlleva cualquier espacio relacional. Supone además, el acceso a ciertas herramientas que nos ayuden a deconstruir todos esos patrones vinculares que hemos heredado culturalmente —todas esas maneras asumidas de estar en el mundo—. Implica, casi siempre, entablar conversaciones que podrían resultar incómodas. Y no se trataría únicamente de ser cuidadoses con nuestros gestos y palabras, sino de estar estar dispuestes a atravesar un terreno complejo; de cultivar el deseo de recalcular nuestros significados y significantes.

Entendiendo que lo afectivo permea lo geopolítico, la responsabilidad tiene que ver con esa capacidad de respuesta en relación a cada escenario específico; con cómo la disposición a hacer las cosas de otra manera puede generar un efecto a mayor escala. Su trabajo activo en el plano comunicativo hace de ella una orientación política que se apropia potencialmente del lenguaje. Aquel que utilizamos para comprender lo que ocurre, dentro y fuera de nosotres. Pero antes incluso de que las palabras, estas palabras quizás, logren resignificarse, un ejercicio así esbozaría una inclinación hacia cierta dispersión o colectivización de la agencia. Responsabilizarte de tu entorno implica que tus acciones tienen una repercusión directa en lo que te rodea porque participas en el flujo afectivo de todo aquello con lo que compartes contexto, memorias y especulaciones. Esta agencia responsable, colectivamente redistribuida, visibilizaría que somos agentes esencialmente vulnerables(6): que vivimos bajo sistemas de opresión interdependientes, que nuestras luchas políticas son vinculantes y que tener agencia no quiere decir, simplemente, tener la capacidad de actuar por libre. Esto no supondría un rechazo total de la noción de autonomía sino empezar a ubicar, como apunta desde hace tiempo Marina Garcés, la búsqueda de nuestra libertad en el entrelazamiento(7).

Creo que tiene más sentido socializar ciertas preguntas que responder al silencio con silencio. Ese esperar frío, ese analizar distante

Llevamos más de medio año experimentando una emergencia política. Para muchas personas, la vida está cambiando o ha cambiado para siempre. Nada volverá a ser como antes. Cada vez que no reiteramos nuestra posición respecto a lo que ocurre en Gaza, estamos blanqueando la experiencia brutal y colectiva de un genocidio. Cada vez que nos ahogamos en nuestra tristeza, soles, estamos bloqueando nuestra potencia afectiva. También estamos permitiendo que nuestros aparatos institucionales no se responsabilicen totalmente. En lugar de seguir proyectando la fantasía capitalista y colonial de una agencia autosuficiente, necesitamos estrategias de agenciamiento que nos ayuden a localizar los recursos que tenemos a nuestro alcance. Cada gesto sigue siendo relevante, cada nueva noticia requiere de una maniobra específica.

Poner palabras a lo que viene pasando es difícil: escribir —e incluso tener espacio para pensar— sobre agencia, responsabilidad y violencia implica, por supuesto, una posición extremadamente privilegiada. Pero si no puedes desprenderte de tu privilegio probablemente tengas que preguntarte hacia dónde dirigirlo; mientras este vehícule el sufrimiento de otres, nadie podrá ser libre. Creo que tiene más sentido socializar ciertas preguntas que responder al silencio con silencio. Ese esperar frío, ese analizar distante. La escritura es un espacio de poder pero puede ser a la vez un espacio de latencia y es, desde luego, una práctica dignificante, pues presupone que todavía hay algo que tiene que decirse. Quizás ese algo sea que seguimos estando tristes. Que quizás esta tristeza no se vaya del todo nunca. Pero somos muches. Y la pena es un estadio que lleva tiempo esperando a colectivizarse. Necesitamos re-apropiarnos de la responsabilidad como forma de poder. Justamente, para que el lenguaje pueda llegar a transformarse.

(2)Sara Ahmed: Melancholic Universalism. feministkilljoys.com. 2015.

(3) Sayak Valencia: Capitalismo Gore. (Editorial Melusina, 2010)

(4) Aurora Fernández Polanco: Crítica visual del saber solitario. (Consonni. 2019)

(5) Stefano Harney y Valentina Desideri: Fate work: A conversation. Ephemera Journal. Vol. 13 (1). 2013

(6) Paola Rebughini: A vulnerable generation? Youth agency facing work precariousness. 2013. Papeles delCEIC. Vol. 2019 (1). 2019.

(7)Marina Garcés: ¿Qué podemos hacer? O sobre las intimidades de la crítica en Óscar Córnago: A veces mepregunto por qué sigo bailando. (Continta me tienes. 2011).

Callum Copley (ed.): Reworlding: Ramallah. Short Science Fiction Stories from Palestine. Onomatopee. 2019.

Rana Issa: Nakba, Sumud, Intifada: A Personal Lexicon of Palestinian Loss and Resistance. (TheFunambulist. 2023).

Audre Lorde: The Transformation of Silence into Language and Action en Your Silence Will Not ProtectYou: Essays and Poems. (Silver Press. 2017).

Opinión

Y el mantra del día es: “No te salves”

Literatura

“Nos quieren hacer creer que nuestras revoluciones no han sido posibles”

Opinión

Las matemáticas del genocidio

Relacionadas

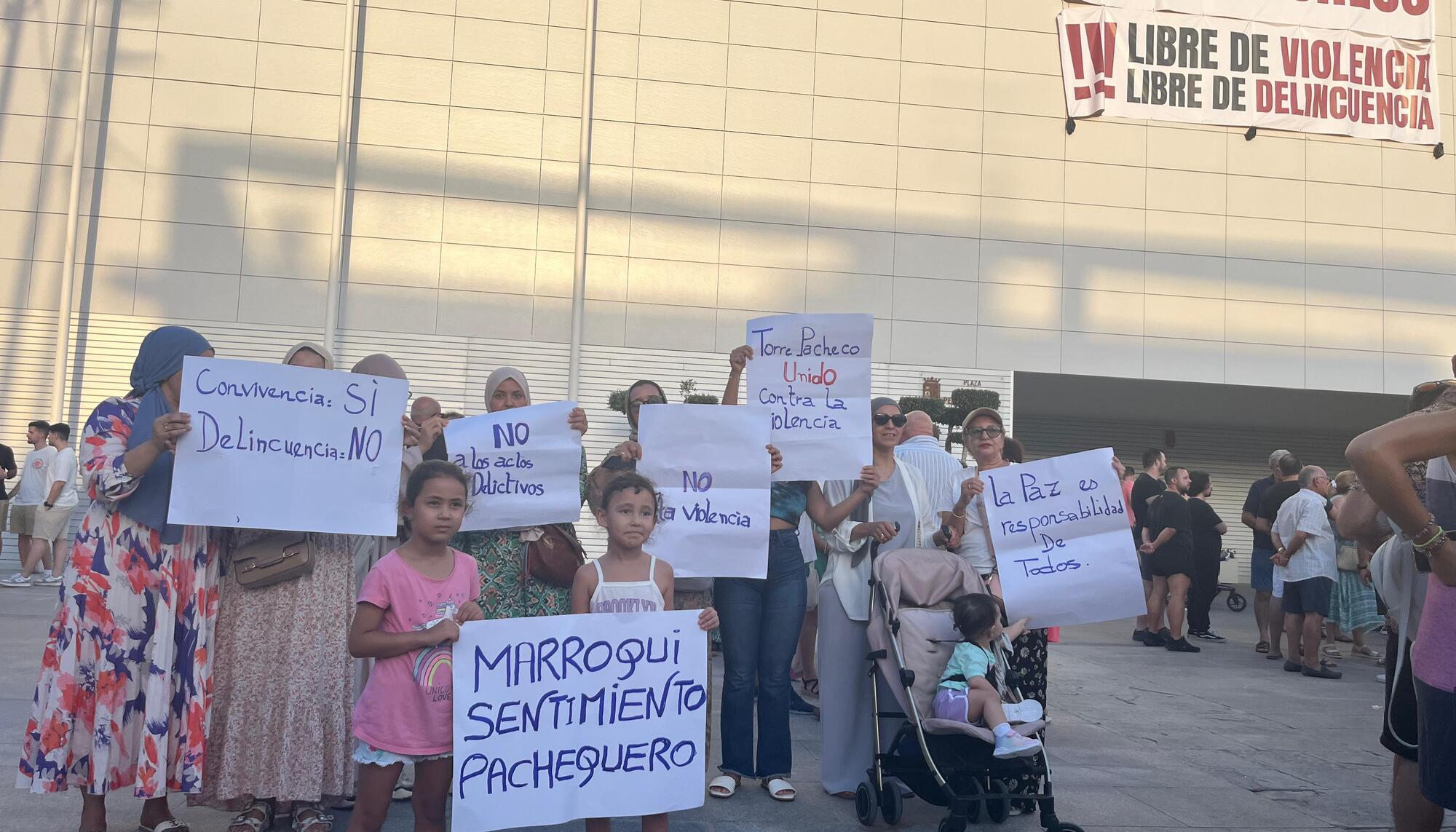

Murcia

Extrema derecha

La Fiscalía de Murcia investigará si el presidente de Vox Murcia ha incurrido en delitos de odio

Siria

La justicia, el gran reto de la transición siria

Opinión

Integración, valores europeos, y otros grandes chistes racistas

Opinión

Lo de Torre Pacheco tiene un nombre: terrorismo supremacista blanco

Arte contemporáneo

Palabras contra el poder: la vigencia radical de Barbara Kruger

El Salto n.79

La celulosa o la vida: periodismo situado y lucha social para frenar un ecocidio

Opinión

Superman y el ‘reset’ de los superhéroes en crisis

Comunidad de Madrid

Los bomberos forestales madrileños inician una huelga de un mes

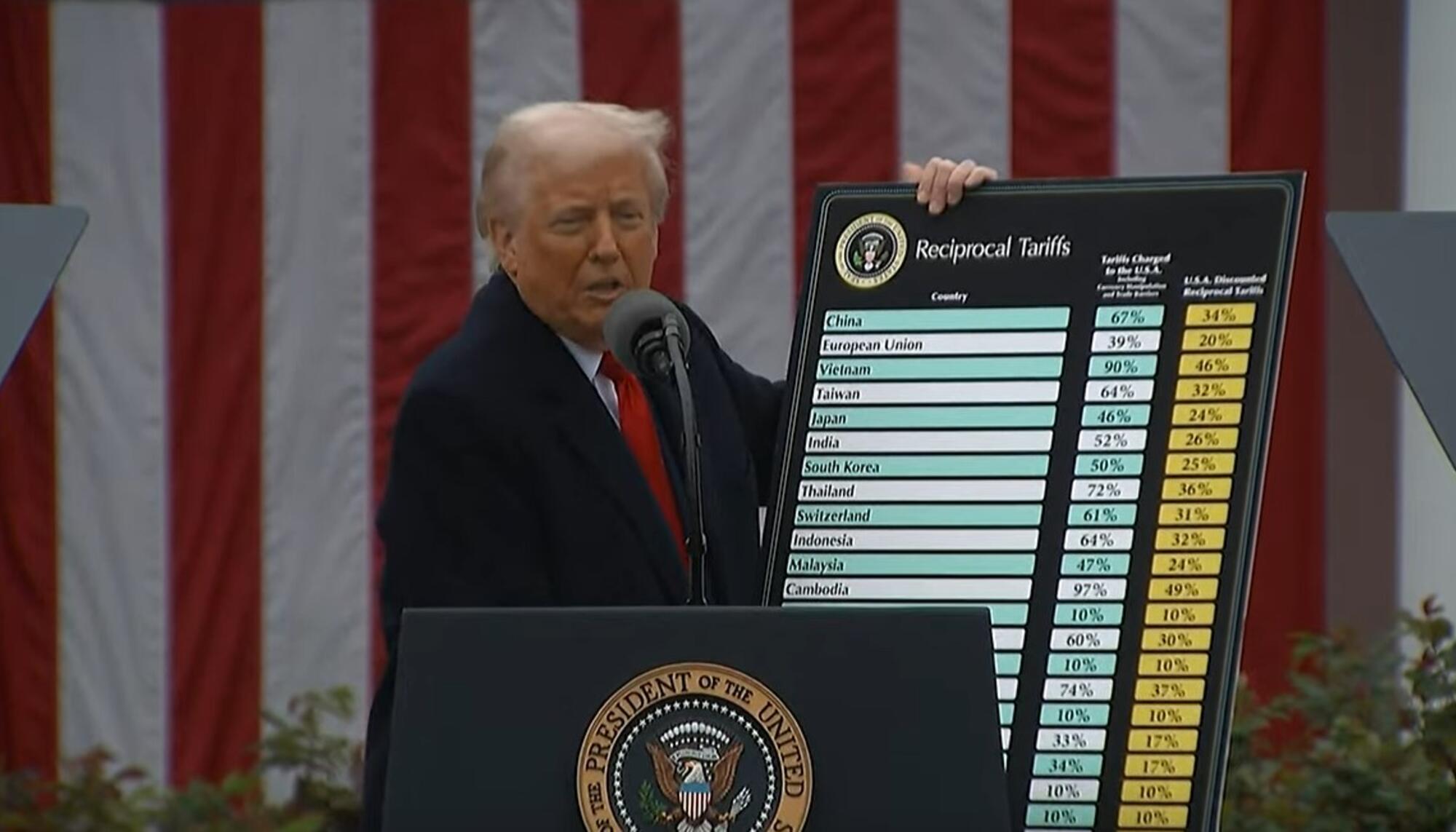

Economía

¿Cómo funciona el mecanismo de defensa que Europa podría activar contra los aranceles de Trump?

Últimas

Comunidad El Salto

El Salto estrena nueva página: una web como una casa

Dependencia

El Gobierno reduce al 27% la inversión en el sistema de dependencia

Maternidad

La discriminación de las familias monoparentales por los permisos de nacimiento llega al TEDH

México

Si México fuera verde: niñas madres, leyes muertas y la lucha por decidir

Fronteras

Las devoluciones en caliente de solicitantes de asilo pasan a ser política oficial en Alemania

Palestina

Israel despeja la zona de Rafah para su “ciudad humanitaria”, denunciada como un futuro campo de concentración

Alicante

Denuncian cortes de suministro en pleno verano por parte de Aguas de Alicante

Análisis

La carrera que nunca termina: una respuesta a Quinn Slobodian

Junta de Andalucía

La Audiencia de Sevilla eleva a la UE la sentencia absolutoria del Constitucional del caso ERE

Recomendadas

Málaga

Málaga, el punto de inversión para los fondos israelíes a pie de playa

Feminismos

Patricia Reguero

“Mis relatos están escritos al lado de otras, arropada por la escucha de otras”

LGTBIAQ+

Mana Muscarsel

“La amistad da más juego para salir de la lógica de la familia porque tiene menos reglas"

Barcelona

El reciclaje invisible: la relación entre la chatarra y la ciudad de Barcelona

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!