Psiquiatría

María Huertas: “Muchas mujeres internas en el psiquiátrico solo habían transgredido los patrones de género”

Sin vestidos ni calzado propio. Sin hábitos ni útiles de aseo ni de arreglo personal. Sin autonomía para la alimentación. Sin objetos personales. Sin recuerdos. Sin historia. Sin familia. Sin la casa en la que habían nacido, vivido, crecido. Sin capacidad de administrar bienes y sin capacidad de gestión ni decisión. Sin amigas. Sin relaciones. Sin sexualidad. Sin emociones. Sin criterio ni juicio. Sin libertad. Sin palabra. Sin derechos ciudadanos y hasta sin derechos humanos.

Sin. Sin. Sin. Sin nada. “Nada de nada”.

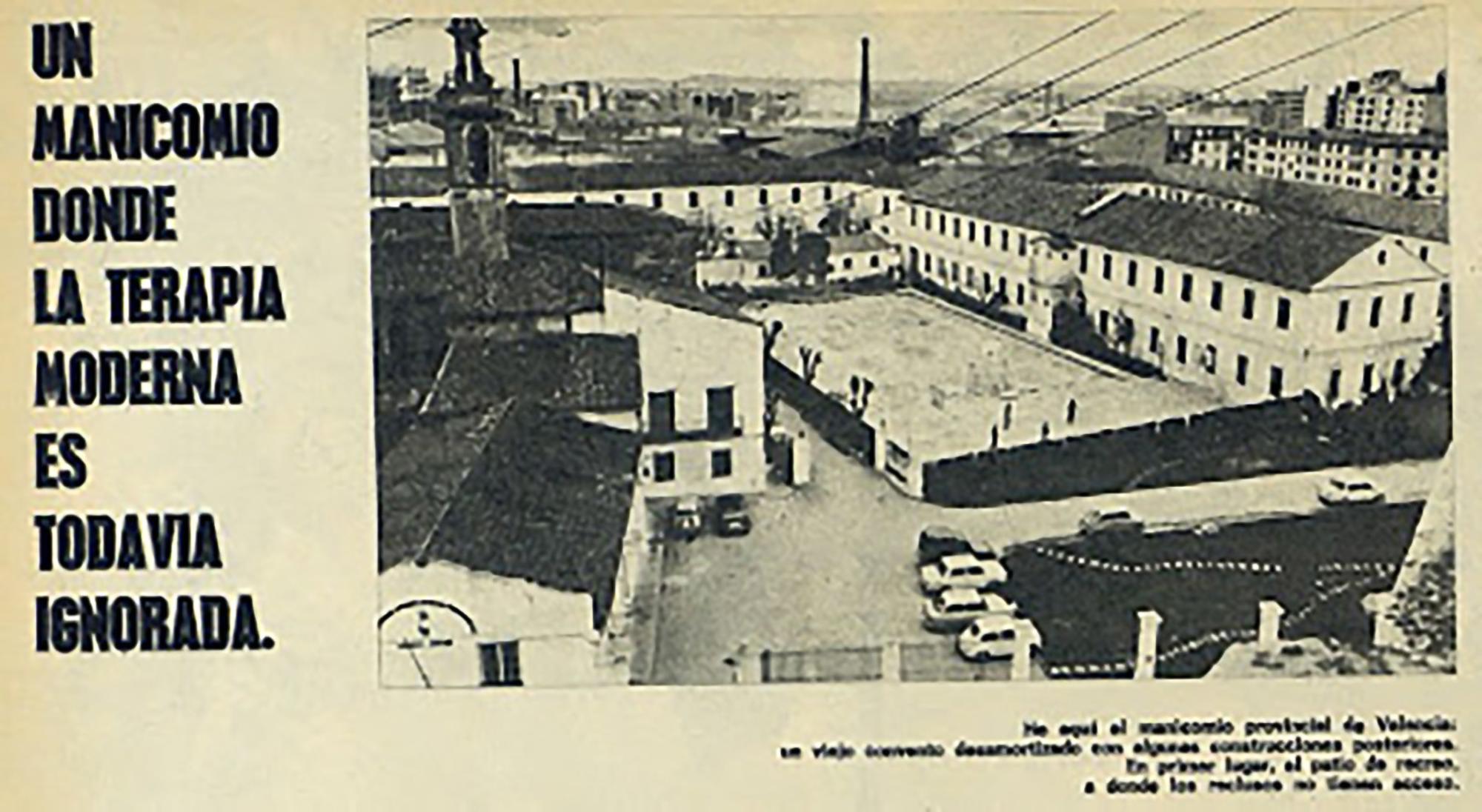

Era marzo de 1974, cuando más de 200 mujeres llegaron en varios autobuses al Hospital Psiquiátrico de Bétera. Provenían del “obsoleto y vetusto” Manicomio de Jesús, desde donde se las trasladó “de un día para otro, sin ser informadas de adónde iban ni por qué, cuándo o cómo”. Abandonaron aquel espacio cuya “terrible” realidad ya había sido recogida años atrás en el diario Sábado Gráfico y sobre la que Eduardo Bort denunciaba en Jornada la presencia de “ratas que asustaban a las enfermas”, la existencia de “celdas oscuras y nauseabundas” o “el caso del joven atado a una reja con una cuerda”.

En Bétera, fueron recibidas por un equipo de profesionales, entre las que se encontraba María Huertas, una médica psiquiatra recién licenciada que formaba parte de una “minoría ruidosa” de profesionales dispuesta a despatologizar a aquellas mujeres; liberarlas de las “camisas químicas que las mantenían mudas y quietas, enajenadas”, presas de un “circuito cerrado” en el que se convirtieron en víctimas de los métodos científicos de la psiquiatría de la época; y, ante todo, devolverles los derechos que les habían sido negados. Entre ellos, “la validación de su palabra” y “la libertad de decidir, de hacer, de expresar, de ir y venir, de relacionarse. De todo”, tal y como se explica en el libro.

Los esfuerzos de aquellos años en los que María Huertas estuvo trabajando en el Hospital Psiquiátrico de Bétera culminaron durante el confinamiento con la recuperación de Nueve nombres (Temporal, 2021). Compuesto por la recomposición de nueve historias y un epílogo, este libro es la prolongación de un ejercicio de justicia que ya había comenzado en 1974: “La sociedad que no había entendido sus problemas y les había respondido con la exclusión y el encierro tenía una deuda impagable con ellas, y nuestra función era saldarla en lo posible”.

Huertas atiende a El Salto en una céntrica cafetería de València. Aunque apenas se retrasa unos minutos, se disculpa: “Crees que cuando te jubiles tendrás más tiempo libre, pero no es verdad. Sigo sin llegar a todo”. No obstante, reconoce que precisamente el tiempo regalado por la cuarentena y el fin de su etapa laboral fue uno de los motivos por los que decidió rescatar de su memoria estas nueve vidas. “De un día para otro encontré un vacío tremendo y me puse a hacer un repaso; pero, en vez de escribir sobre mi última etapa, no sé muy bien por qué volví a los inicios, a esas mujeres que fueron las primeras personas con las que me encontré y que marcaron el resto de mi vida profesional”, admite.

Entre las razones que la impulsaron a reconstruir aquellas biografías, destaca también su lucha por “visibilizar” a las centenares de mujeres a las que el Manicomio de Jesús convirtió en “personas inexistentes”. Denuncia que, como consecuencia de la opacidad a la que fueron relegadas, “el maltrato que sufrieron también se tornó inexistente a ojos de la sociedad”; y asegura que para evitar que en la actualidad “se siga maltratando a las mujeres (y a las personas en general) desde la salud mental” es “importantísimo” continuar con la labor de divulgación e incidencia.

María Huertas asegura que para evitar que en la actualidad “se siga maltratando a las mujeres (y a las personas en general) desde la salud mental” es “importantísimo” continuar con la labor de divulgación e incidencia

Más de cuatro décadas después, decidió trasladar a las páginas su compromiso con aquellas mujeres a las que incluso se les despojó de su propio nombre. Su “objetualización” fue tal que, privadas de cualquier signo identitario, algunas ni siquiera atendían cuando se las llamaba por el nombre que aparecía en su historial. Huertas y sus compañeras tardaron en descubrir que, “durante años, muchas habían sido llamadas por nombres que no les pertenecían”.

Cuando el nuevo equipo psiquiátrico intentó encontrar alguna pista de la biografía de aquellas mujeres se dieron de bruces con unos expedientes desiertos, formados por “dos hojas de escuetas anotaciones”. Ni rastro de los 20 o 30 (¡30!) años que muchas permanecieron confinadas en el Manicomio de Jesús, presas de un “régimen carcelario” que imponía una “disciplina férrea” y un “encierro sin expectativas”, “aisladas en una colectividad muda para la comunicación, chillona para las protestas y embotada por tratamientos abusivos”. “Años vacíos” en los que su única opción fue intentar “sobrevivir en la exclusión”.

Dormían hacinadas en habitaciones de 80 camas distribuidas en tres filas, casi pegadas las unas a las otras. Sin armarios ni mesillas. Sin un espacio personal. Comían sin cubiertos en una larga mesa, en una sala que hacía las veces de comedor y espacio en el que coser. Pasaban su 'tiempo libre' (si es que se le puede llamar así) en un rincón del patio o rezando, compartiendo “con desconocidas su soledad colectivizada”.

Las lobotomías “se aplicaban habitualmente —más como castigo que por presunto efecto terapéutico— a las personas que se mostraban más rebeldes, y dejaban lesiones irreversibles en el cerebro, en el comportamiento y en sus vidas

Atrapadas en una “pasividad obligada”, fueron sometidas a una continua violencia psíquica que las atiborraba a base de medicación farmacológica. Se sucedieron los tratamientos físicos, eléctricos y quirúrgicos: inyecciones de insulina, trementina o cardiazol; tandas de electroshocks; argollas; lobotomías que “se aplicaban habitualmente —más como castigo que por presunto efecto terapéutico— a las personas que se mostraban más rebeldes, y que dejaban lesiones irreversibles en el cerebro, en el comportamiento y, en definitiva, en la vida de muchas de sus compañeras internadas”. Celdas de castigo, o 'jaulas', cubiertas de paja y excrementos de internas. “Tratos humillantes y vejatorios, degradación y miseria”.

Algunos de los profesionales con los que se encontraron el nuevo Hospital Psiquiátrico de Bétera se creían, escribe Huertas, “capaces de cambiar la estructura social opresora, el régimen tardofranquista, el paradigma patriarcal y mísero capitalista, la vida cotidiana, las relaciones, el consumo, los horarios, el espacio y el tiempo”.

Comenzaron por cambiar las abusivas prácticas psiquiátricas. Devolvieron a las mujeres internadas su autonomía personal: decoraron a su gusto sus propias habitaciones, se les facilitaron útiles de aseo y pudieron elegir su ropa (interior y exterior). Preparaban ellas mismas la comida, entraban y salían del hospital, asistían a reuniones, asambleas, charlas y talleres. Hablaban y hablaban y hablaban. Habían pasado muchos años sin hacerlo. Para Huertas, lo “transformador y movilizador” de aquel proceso fue reconocer la capacidad de las internas: “Nos dedicamos a convivir con ellas, escucharlas, acompañarlas y conocernos unas a otras, en lugar de ‘tratarlas’”.

“A tratarlas como personas, que es lo que eran y son ellas”, proclama la autora. El equipo médico se empeñó, en definitiva, por “convivir” con las internas recién llegadas al Hospital Psiquiátrico de Bétera. “Hablábamos de nuestros problemas y de los suyos, de cómo podían participar. Ellas eran las protagonistas en realidad y nosotras estábamos allí para apoyarlas, ver qué era lo que querían e intentar que cada una de ellas siguiera el camino que escogiera”, explica.

El silencio impuesto a la fuerza a base de “tratamientos biológicos, físicos o químicos” era empleado para conseguir que “en los manicomios, además de ser privadas de su libertad, perdieran la palabra”

Huertas reconoce que no fue sencillo conseguir que expresaran su voluntad, pues “al principio aquellas mujeres no podían ni hablar, estaban en unas condiciones que no tenían palabra”. El silencio impuesto a la fuerza a base de “tratamientos biológicos, físicos o químicos” era empleado con la eficacia de la más útil de las herramientas para conseguir que “en los manicomios, además de ser privadas de su libertad, perdieran la palabra”. “Las tenían calladas porque la palabra es subversiva y expresa lo que se siente y desea”, sostiene Huertas.

“Es curioso, porque la palabra es aquello que se nos ha negado a las mujeres a lo largo de toda la historia. Nos han definido desde el mundo masculino y nunca se nos ha escuchado”, reflexiona, y se indigna: “Se nos oye, pero no se nos escucha; y además se nos califica de repetitivas, habladoras, quejicosas y, por supuesto, de locas, histéricas, neurasténicas”.

Por rebelarse contra aquel mutismo forzoso e iniciar un proceso de escucha de las internas, María Huertas y sus compañeras fueron objeto de numerosas murmuraciones por parte del resto de personal del hospital, que las acusó de “dar excesiva libertad a ‘las locas’”, por no medicarlas ni someterlas a una estrecha vigilancia, “como era su obligación”. Aunque Huertas fue (y sigue siendo) muy crítica con la “ideología y formación más tradicional” de aquellos médicos, no tarda en poner el foco sobre la psiquiatría actual, pues asegura que antaño “no se contaba con el arsenal farmacológico del que se dispone hoy y, por tanto, las multinacionales de medicamentos tenían poco interés en la psiquiatría”.

“En estos momentos, se están realizando contenciones y se están dando electroshocks en todos los hospitales, justificándolo bajo el argumento de que la sofisticación actual ha conseguido eliminar a la brutalidad de los tratamientos de décadas atrás”, alerta Huertas

“En estos momentos, se están realizando contenciones y se están dando electroshocks en todos los hospitales, justificándolo bajo el argumento de que la sofisticación actual ha conseguido eliminar a la brutalidad de los tratamientos de décadas atrás”, alerta Huertas, que se cabrea al afirmar que “las camisas químicas que impone la farmacoterapia son tremendas”. “Se piensa que la medicación es la solución a todo y únicamente se intentan tratar los síntomas, pero no se escucha lo verdaderamente importante: qué es lo que le pasa a esa persona, cuál es su manera de pensar, cuál es su contexto, cuáles son sus proyectos vitales, qué cargas familiares tiene, qué le está pasando con su pareja, sus hijos o sus vecinos”, censura.

Junto al “medicar por medicar” de la psiquiatría actual, alarma de un marcado “sesgo de género tanto en salud mental como en atención primaria, donde se tratan gran cantidad de problemas de salud mental de las mujeres”. Los “patrones absolutamente distintos a nivel fisiológico y emocional” de las mujeres son ignorados y, consiguientemente, “se las psicologiza y medicaliza inmediatamente, en lugar de escucharlas o pedirles pruebas diagnósticas, algo que sí que ocurre en el caso de los hombres”.

Huertas sitúa estas prácticas en torno a “una serie de estereotipos sobre las mujeres que perjudican su salud física y mental” y que se remontan, como mínimo, “a principios del siglo pasado, cuando se publicaron libros y libros dedicados a demostrar que los cerebros de las mujeres son similares a los de un niño, un delincuente o un hombre loco, y, en definitiva, inferiores a los de los hombres”: “Siempre se ha atribuido a las mujeres una mente más frágil, únicamente preparada para la costura y las labores que tienen que ver con la crianza de los hijos. Y todas sus enfermedades mentales se han atribuido a su supuesta inferioridad; desde la filosofía, la ciencia y la religión se ha considerado que tienen (tenemos) una mente enfermiza porque tienen un aparato reproductivo que, curiosamente, permite que la humanidad subsista”.

Opuestas a estos planteamientos, María Huertas y su equipo hicieron caso omiso del ruido reprobatorio procedente de aquel sector para el que resultaban sumamente incómodas. Cuando los efectos enajenantes de la medicación empezaron a diluirse, descubrieron que muchas de las mujeres internadas no padecían ninguna enfermedad mental. Recuperaron la capacidad de razonar y emocionarse; la palabra negada; la oportunidad de (re)iniciar su proyecto vital alejadas de la exclusión. Descubrieron que habían sufrido una injusticia que se había prolongado durante décadas y que, de no haber sido por el cierre del Manicomio de Jesús, las habría “condenado de por vida”

“Casi la mitad de las mujeres volvieron a sus familias. Se montaron dos pisos de compañeras: uno en el 75 y otro en el 81. Algunas fueron a residencias de su pueblo, y otras, muy mayores, a familias de acogida en Bétera con personas que conocían y que las integraron como la abuelita de la casa”, recompone Huertas en Nueve nombres.

No estaban enfermas. En su mayoría, habían sido víctimas de la violencia machista de sus maridos, de violaciones, del desprecio de una sociedad (y un régimen) que las señaló por ser madres solteras, del poder de la Iglesia católica, de la pobreza. No estaban enfermas, habían sido “alienadas, presas en una férrea estructura de sinrazón que las calificaba de irrazonables a ellas; maltratadas y sometidas a un régimen de violencia que las acusaba de peligrosas”.

“Ningún hombre podría estar dentro de un manicomio por tener un hijo soltero, salir demasiado de casa, pintarse o ser demasiado sociable”, contrapone Huertas

“Ningún hombre podría estar dentro de un manicomio por tener un hijo soltero, salir demasiado de casa, pintarse o ser demasiado sociable”, contrapone Huertas. En este sentido, la enfermedad —el pecado— de gran parte de las mujeres internas en el Manicomio de Jesús había consistido en la “transgresión de los patrones de género que se les habían impuesto”. “Eran víctimas de la familia; de la estructura patriarcal que lo engloba absolutamente todo (la Iglesia, el ejército, el Estado, lo social, lo filosófico) y que se refleja en la familia y el interior de las casas como espacio de convivencia primordial”.

Nueve nombres es la confirmación de que aquellas mujeres consiguieron recuperar sus nombres, esos que “les habían perdido en el manicomio, algunos equivocados, otros sustituidos por el apellido. Y pasaron a llamarse como a ellas les gustaba, con los diminutivos que utilizaban su madre o su abuela”. Ana, Amparo, María Jesús, Felipa, Dolores, Aurora, Blanquita, Margarita, María. Memoria de nueve historias que son, en realidad, decenas y decenas de mujeres.

Relacionadas

Región de Murcia

Torre Pacheco, explotación humana y ambiental para que Europa pueda comer lechuga los 12 meses del año

Siria

Drusos: tierra, honor y armas

El Salto n.79

Galicia dice 'no' al capitalismo verde y en el último número de la Revista El Salto te lo contamos

Asturias

Las Seis de la Suiza consiguen el tercer grado penitenciario a la espera del indulto prometido por el Gobierno

Laboral

Legislación laboral en condiciones de calor extremo: existe pero ¿se aplica?

Siria

Wael Tarbieh: “Israel hace que tu vida sea un infierno para que huyas por tu cuenta”

Portugal

La derecha y la extrema derecha portuguesas acuerdan una ley antimigrantes sin precedentes

Análisis

¿Estamos dejando las maternidades en manos de la extrema derecha?

Opinión

Nunca es tarde: sobre justicia transicional y régimen colonial español en el Franquismo

Euskal Herria

La transferencia a Euskadi de los subsidios de desempleo se atasca

Últimas

Comunidad El Salto

El Salto estrena nueva página: una web como una casa

Incendios

El vecindario de la Cañada responsabiliza del incendio a Ayuso y denuncia la actuación de Emergencias

Grecia

Grecia muestra su peor cara ante el aumento de llegadas de personas migrantes a Creta

Torrejón de Ardoz

Torrejón clama justicia por Abderrahim un mes después de que muriera asfixiado por un policía de Madrid

Palestina

El ataque de Israel a una iglesia indigna al Gobierno francés, que sigue sin hacer nada contra el genocidio

Cómic

Simon Hanselmann y el arte de lo obsceno

Región de Murcia

Más de mil organizaciones piden que se castiguen los discursos de odio que incentivan las agresiones racistas

El Salto Radio

Yupanqui, la música en colectivo

Región de Murcia

Bulos y algaradas: la estrategia internacional para promocionar el supremacismo

Recomendadas

Pensamiento

Nuria Romo

“Los procesos de medicalización no son neutros, se hacen sobre todo hacia las mujeres”

Comunismo

Jodi Dean

“Sin organización, los movimientos surgen y desaparecen como setas”

Arte contemporáneo

Palabras contra el poder: la vigencia radical de Barbara Kruger

Málaga

Málaga, el punto de inversión para los fondos israelíes a pie de playa

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!