Memoria histórica

La antigua cárcel LGTBIQA+ de Huelva, lo que la memoria no quiere recordar

Los muros de la antigua cárcel provincial de Huelva todavía custodian los ecos de quienes, en tiempos del franquismo, fueron encerradas por amar. Construida en 1930, la prisión de Huelva fue designada a finales de los años sesenta como centro de internamiento para homosexuales y personas transexuales. Situada en el barrio de Isla Chica, en pleno corazón de la capital onubense, acogía a condenados en cumplimiento de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970. Décadas después, la prisión dejó de albergar a víctimas de la represión. En 2013, la Junta de Andalucía la declaró Lugar de Memoria Histórica, pero lejos de convertirse en un símbolo de reconocimiento a la memoria, el edificio se deterioró hasta volverse un lugar de olvido. Los archivos que documentan la persecución del colectivo LGTBIQA+ desaparecieron entre sus ruinas.

El internamiento de homosexuales en cárceles franquistas no fue un fenómeno aislado ni improvisado sino la culminación de una política sistemática de persecución que tuvo su origen en la década de 1950. Con la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954, la homosexualidad quedó oficialmente considerada como una amenaza para la sociedad, y su penalización se intensificó con la promulgación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social en 1970.

Durante los primeros años del régimen, según la Ley de Vagos y Maleantes, la homo y transexualidad se entendía como una amenaza al orden social y moral. La aplicación de esta tenía como fin limpiar las calles. Con la nueva ley de 1970, esta concepción cambió, y las personas gays pasaron a ser vistas como enfermos desviados. En este contexto, se empezaron a aplicar las terapias de reconversión y la creación de cárceles específicas. El régimen diseñó una estrategia de segregación carcelaria que se ajustaba a su obsesión por el control, para reprimirlos y sanarlos. Se pretendía no solo encarcelar a las personas, sino curarlas.

“La homosexualidad es una perversión instintiva degenerativa”, según Vallejo-Nágera

El discurso franquista sobre la homosexualidad se basaba en la ciencia y en una lógica cristiana, afines a su perspectiva, que utilizaban como base para la represión. Se calcula que entre 4000 y 5000 homosexuales y personas trans fueron encarceladas, de los que Vallejo-Nágera, referente de la psiquiatría durante el franquismo, decía que eran “degeneración, como algo biológico y transmisibles”, en su libro Psiquismo del fanatismo marxista. La dictadura presentó la homosexualidad como una enfermedad curable, influenciada por el contacto con extranjeros y el “desorden social” de la posguerra.

En la década de 1960, el psiquiatra Juan José López Ibor afirmaba con orgullo haber logrado curar la homosexualidad de varios pacientes mediante tratamientos como electroshock y lobotomías, que aplicaba en su clínica de Madrid. Uno de sus casos, según relataba, había quedado con serios daños cognitivos, incluyendo pérdida de memoria y dificultades para pensar, pero al mostrar una aparente atracción hacia mujeres, el médico lo consideró un caso exitoso. López Ibor dijo: “los homosexuales deben ser considerados más como enfermos que como delincuentes”.

Democracia y olvido

Con la llegada de la democracia, la lucha por la memoria de las personas represaliadas por su orientación sexual quedó relegada a un segundo plano. Durante la Transición, las reivindicaciones LGTBIQA+ fueron ignoradas en favor de un relato que priorizaba la reconciliación y el olvido. Cecilio Gordillo, miembro del sindicato CGT, denuncia que “no hay referencias, no hay nada” sobre el colectivo LGTBIQA+ en la Ley de Memoria Histórica de 2007. “El colectivo LGTB fue el único con lugares de represión específicos, como las cárceles”, apunta, lamentando que “ni siquiera el movimiento memorialista tradicional haya incorporado con fuerza esta memoria”.

El abandono institucional de la memoria de estas víctimas del franquismo puede atisbarse en el deterioro físico de lo que podría ser un emblema de lucha en Huelva. La antigua cárcel de la ciudad, pese a su declaración como Lugar de Memoria Histórica en 2013, se ha convertido en todo un símbolo del abandono institucional. Durante años, sus instalaciones fueron saqueadas, los documentos que certificaban la represión fueron destruidos y las denuncias sobre su deterioro cayeron en saco roto. Mónica Rossi, portavoz del grupo municipal mixto del Ayuntamiento de Huelva, señala que no hay voluntad por parte de este de restaurar y recuperar el edificio para convertirlo en un espacio memorialístico de la represión que se sufrió en esos muros. Una parte de la antigua cárcel se iba a poner a disposición de los colectivos LGTBIQA+, pero como señala Rossi, aquella iniciativa “se dejó en el cajón”.

Cecilio Gordillo recuerda que “los homosexuales que estuvieron en las cárceles fueron reconocidos e indemnizados, pero de forma aislada, sin un esfuerzo global real”. Se aprueban leyes, pero luego no se sacan los decretos que las desarrollan. Parece que las hacen por “quedar bien”. En ese sentido, la declaración simbólica del edificio de la cárcel de Huelva como Lugar de Memoria no vino acompañada de un proyecto claro de recuperación, sino que quedó en el papel, mientras el edificio era abandonado, saqueado, invisibilizado y olvidado. Según Gordillo, “la placa se cayó y ahí se quedó”, una metáfora perfecta del destino de tantas iniciativas memorialísticas.

La cárcel de Huelva, espacio de represión durante el franquismo, fue declarada Lugar de Memoria Histórica en 2013

Los lugares de memoria no tuvieron mención específica en la Ley de Memoria Histórica hasta el año 2022. En la Ley de 2007 no había ningún marco legal para preservar lugares de represión para el colectivo LGTBIAQ+, pero a raíz del Decreto andaluz 264/2011, en 2013 la prisión fue declarada Lugar de memoria histórica. Ya en la Ley de 2022, el artículo 49 hace referencia explícita a los lugares de memoria.

El texto en claro dice: “lugar de Memoria es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, o la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”. Estos espacios deben ser identificados, señalizados y conservados, algo que no pasó con el edificio onubense, que quedó como un conjunto de escombros abandonados.

Antonio Rus, ex-responsable del Comisionado para la Memoria Democrática en la Diputación de Huelva, dice que “la memoria del colectivo, y la cárcel de Huelva están abandonadas porque no interesa y no hay nadie que quiera investigar y financiar”. Obtener autorización para acceder a los archivos penitenciarios que documentan la represión LGTBIQA+ es extremadamente difícil. Desde el Ayuntamiento argumentan que esos archivos son propiedad de Instituciones Penitenciarias, y ellos a su vez dicen no poseer esos papeles.

“La memoria del colectivo, y la cárcel de Huelva están abandonadas porque no interesa y no hay nadie que quiera investigar y financiar”, Antonio Rus

Lo que la ciudad calla

A pesar del potencial de la antigua prisión para convertirse en un lugar de memoria real, el edificio sufre el mismo mal que la historia del colectivo: el olvido. Mónica Rossi, conocedora del activismo local, subraya que han sido numerosos los esfuerzos para impulsar homenajes al colectivo LGTBIQA+ represaliado: “llevamos el tema al pleno, planteamos colocar azulejos dorados donde personas del colectivo sufrieron la represión franquista… pero las mociones no llegan a ningún lado”. En particular, menciona la moción presentada por Jesús Amador en 2018, a través del grupo municipal Podemos, para que fuera “la cárcel vieja un centro de documentación de la memoria LGTB”. Se aprobó, pero no se llevó a cabo.

Desde el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Huelva, Rocío Rodríguez reconoce que la cárcel se encuentra en desuso y cerrada, y que durante años ha sido objeto de ocupaciones y saqueos que aceleraron su deterioro. Afirma que el edificio no se encuentra en ruina total, aunque una parte presenta riesgo estructural por problemas en la cubierta. Según explica, la declaración como Lugar de Memoria Histórica “no conlleva ni presupuesto ni un programa de actuación”, limitándose a la colocación de una placa que hoy ni siquiera se conserva. La propiedad municipal del edificio no se consolidó hasta una sentencia judicial en 2020, tras un juicio con Instituciones Penitenciarias. Desde entonces, las actuaciones se han reducido a evitar riesgos de seguridad.

Rodríguez admite que “ha habido muy poco movimiento en el Ayuntamiento en todos estos años por conservar el edificio” y que no se ha contado con asociaciones LGTBIQA+ en los planes futuros. Aunque asegura que actualmente se ha solicitado una subvención europea para transformar el espacio en un centro cultural y social que incluya un pequeño apartado de Memoria, realmente queda un poco en el aire si esto se materializará, o si el espacio será mínimo. La falta de voluntad política, sumada a la ausencia de presupuestos, ha hecho que el edificio permanezca, como la memoria que representa, suspendido en el abandono.

Esta inacción ha provocado que el lugar sea objeto de ocupación, un espacio en ruinas. Un sitio olvidado, como ha ocurrido con lo sucedido en la época franquista a las personas homosexuales y trans dentro de esos muros. Un abandono y olvido que no es solo institucional, sino también social. Rossi afirma que a día de hoy “no hay consciencia social de lo que suponía estar en esa cárcel”.

“No hay consciencia social de lo que suponía estar en esa cárcel”, Mónica Rossi.

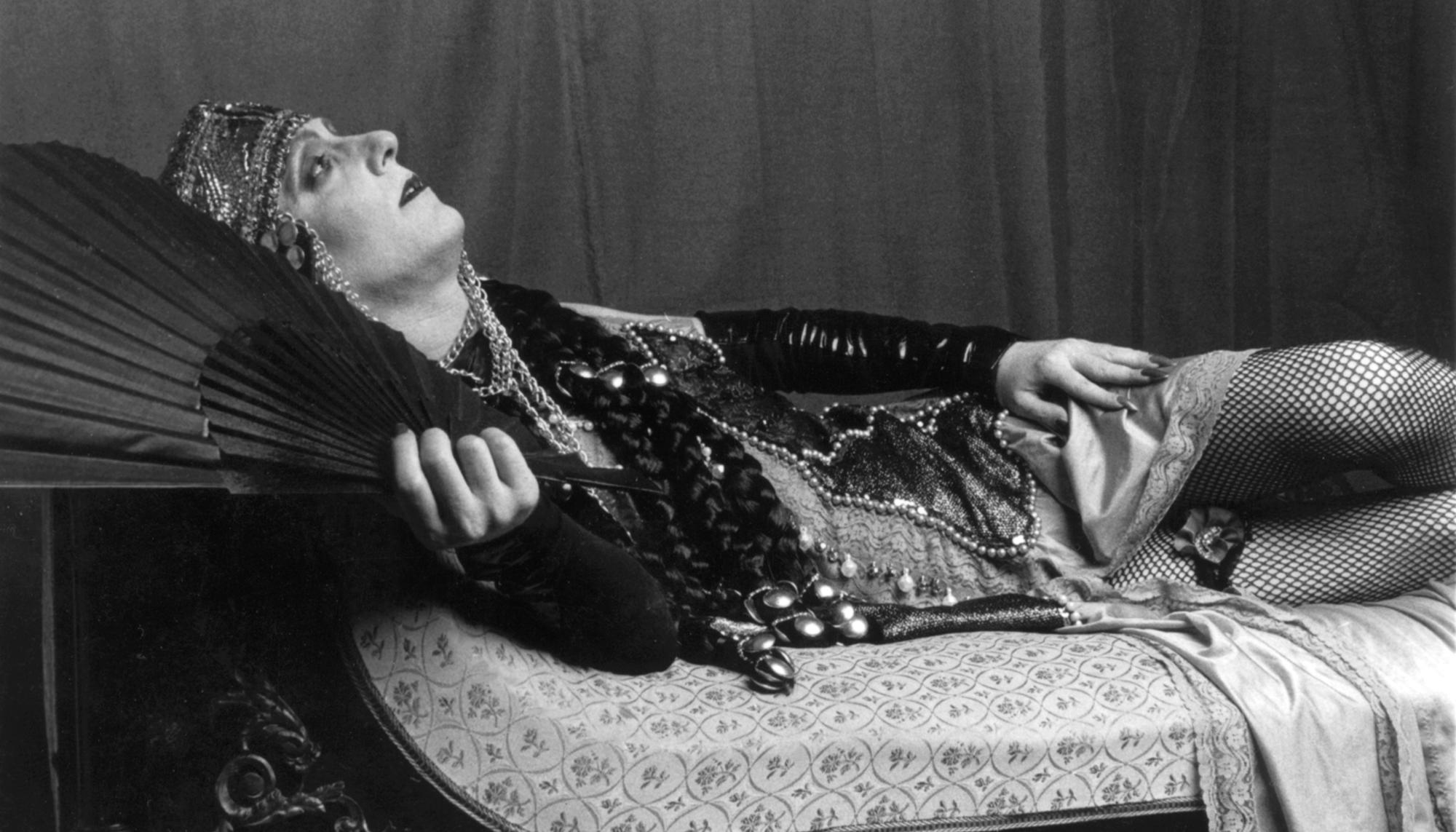

A su juicio, el documental “Yo La Moni” fue un detonante para que parte del tejido social comenzara a reivindicar el edificio, aunque lamenta que “su historia es muy desconocida en la ciudad”. La Moni de Huelva, que fue Medalla de Huelva en 2016, es un símbolo de la resistencia LGTBIQA+ en la ciudad. “Una persona amable y que no se ha dejado llevar por el rencor”, así la recordaban los vecinos de la capital onubense. Mujer trans y activista por los derechos de todos y todas, fue una de las pocas que se atrevió a visibilizar su identidad. Motivo por el que acabó en la cárcel provincial de Huelva. El documental fue crucial para que la sociedad onubense volviera a hablar de lo que ocurrió dentro de esos muros.

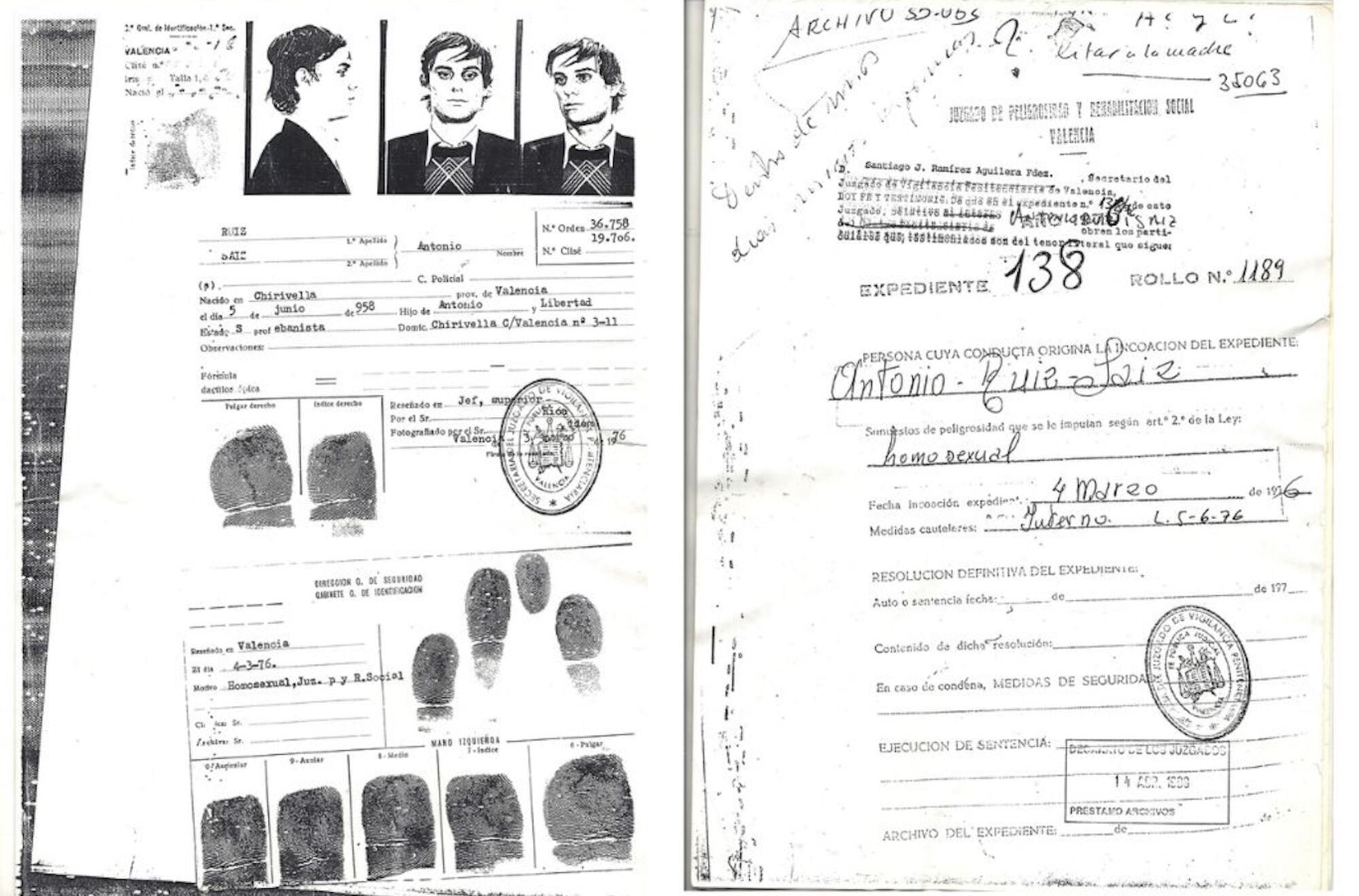

ANTONI RUIZ SAIZ

Reconstruyendo la memoria desde los documentos

Con apenas 17 años, Antoni Ruiz fue detenido en su propia casa por la Brigada Criminal de Valencia. Había confesado a su madre que era homosexual y, tras contárselo esta a su hermana, y esta a su vez a una monja, fue denunciado a la brigada criminal de Valencia. A partir de ahí, comenzó un calvario represivo que lo llevó a tres centros distintos: la Prisión Modelo de Valencia, la de Carabanchel y, finalmente, la prisión de Badajoz, asignada específicamente para homosexuales y transexuales según la lógica carcelaria del franquismo. En estos centros, Ruiz fue víctima de abusos sexuales, humillaciones y un clima de impunidad en el que las agresiones eran consentidas e incluso favorecidas por algunos funcionarios. Recuerda: “un policía metió a un preso en mi celda y me dijo: ‘con este puedes hacer lo que quieras, que es maricón’”. Con voz firme, es consciente de que su relato no solo es su testimonio personal, sino un grito de denuncia.

Uno de los aspectos más reveladores de su testimonio es la existencia de protocolos médicos pseudocientíficos con los que clasificaban a los reclusos como activos o pasivos, usando criterios físicos, antropométricos e incluso fotografías corporales, como se recoge en el libro de Alberto García Valdés, Historia y presente de la Homosexualidad. Ruiz vivió esa experiencia como una etapa marcada por la vigilancia médica, el aislamiento y la violencia estructural, pero también por la solidaridad entre presos, especialmente entre los más jóvenes, que eran protegidos por otros más mayores. Rememora como “al ser más pequeño ellos intentaban siempre protegerme, un grupo de mayores siempre me protegía mucho”.

“Te pedían los antecedentes para conseguir trabajo, y al ver que eras homosexual y habías estado en prisión, no te contrataban”, Antoni Ruiz

Tras recuperar su libertad, la vida civil fue un calvario. El estigma, el destierro y las dificultades para encontrar empleo fueron una extensión de la condena y marginación. Trató de rehacer su vida en un contexto que le cerraba todas las puertas: “te pedían los antecedentes para conseguir trabajo, y al ver que eras homosexual y habías estado en prisión, no te contrataban”. Sin embargo, Ruiz canalizó su experiencia en la acción política y social. Fundó la Asociación de Ex-Presos Sociales de España y lideró una lucha que culminó con el reconocimiento de las víctimas LGTBIQA+ en la Ley de Memoria Histórica de 2007 tras multitud de reuniones con dirigentes del Gobierno. Una de sus grandes contribuciones ha sido la preservación y recuperación de los expedientes penitenciarios, consciente de que “sin documentos no hay memoria”, insiste. Aunque reconoce avances, advierte que todavía queda mucho por hacer:“El Estado hace cosas, pero no las suficientes. Y el colectivo ha bajado la guardia. Si no luchamos nosotros, nadie lo hará”.

Los expedientes de los homosexuales y trans encarcelados, algo a lo que es casi imposible acceder, muestran algunos datos que se tomaban de estas personas en su ficha policial. Entre las huellas, fotos y firmas que acreditan la validez de estos expedientes, destaca de forma simbólica el apartado del delito por el que se les acusa, donde señalan un escueto “homosexual”, que da cuenta de la consideración que había en la dictadura.

MANOLITA CHEN

Una mujer valiente y generosa, que ha hecho de su historia una bandera de dignidad. Así es Manuela Saborido Muñoz, más conocida como Manolita Chen, primera mujer transexual reconocida legalmente en España. Detenida con tan solo 14 años, fue rapada, humillada públicamente y paseada por su pueblo. “Me decían que no me resistiera para que no sufriera más”, recuerda sobre los abusos sufridos en los centros donde fue encerrada por la Ley de Vagos y Maleantes. Aún así, nunca renunció a luchar por todas las personas que sufrieron la represión, y a vivir con amor. Madre de cinco hijos con diversidad funcional, activista y referente del colectivo LGTBIQA+, ha entregado más de 7.000 documentos a la memoria histórica. “Yo no escondo nada. Lo único que pido es respeto y dignidad, y amor, mucho amor”, afirma. A sus 82 años, sigue luchando por quienes ya no pueden hacerlo. Su vida es un ejemplo de cómo transformar el dolor en lucha, y la injusticia en memoria. Manolita Chen se ha convertido en un referente mundial en la lucha por los derechos de todas las personas. Una lucha que, como afirma ella, es incansable, pero que no acabará hasta que ninguna Manolita más vuelva a sufrir lo que ocurrió en la época de la dictadura franquista.

Lo que la memoria no olvida

Antoni Ruiz, Manolita Chen, y muchas otras personas que estuvieron encarceladas de forma injusta en prisiones de represión para homosexuales y personas trans, saben los horrores que se vivían en aquellas paredes. Estas personas cuentan sus testimonios y vivencias más íntimas sobre las violaciones, electrochoques... que les hacían pasar. Ante estos aspectos, Manuel de San Anselmo, funcionario de prisiones en la antigua cárcel Provincial de Huelva entre 1973-1982 cuando aún había homosexuales represaliados por la Ley de Peligrosidad Social, se posiciona en contra. Reconoce que había una separación física entre lo que él llama los presos homosexuales y los presos comunes. Pero más allá de esto, se les trataba igual. Incluso afirma que “era peor el ambiente en la calle que en la prisión, en la prisión los homosexuales eran normales”.

Estas personas represaliadas estaban situadas en “brigadas donde cabían entre cincuenta y sesenta presos”, separados del resto de encarcelados, dice Manuel de San Anselmo. Niega rotundamente la existencia de violaciones, a pesar de ser un punto en común en todos los relatos de estas personas represaliadas. Había relaciones sexuales entre comunes y homosexuales, pero “no había violaciones porque los homosexuales querían, ellos querían hacerlo”, afirma. Incluso niega que el código franquista encarcelase a un homosexual solo por serlo, sino que “un hombre se ponía un traje de flamenca, pues en esa situación se les metía en la cárcel, porque estaba creando escándalo público”. No es ser homosexual, sino montar un escándalo por ser diferente en aquella sociedad.

“Los considerados pasivos eran enviados a Badajoz, mientras que Huelva se reservaba a los activos"

Algo que sí admite es aquella diferenciación de la que ya hablaba Antoni Ruiz, los designados como pasivos van a Badajoz, y los activos a Huelva. Para determinar esta preferencia sexual, se les sometía a tratamientos médicos, incluyendo electrochoques y prácticas psiquiátricas con intención reeducadora, como menciona Antoni Ruiz. Esta distinción, arbitraria y estigmatizante se apoyaba en informes antropológicos que intentaban clasificar a los detenidos en función de su rol sexual. En Historia y presente de la homosexualidad, Alberto García Valdés documenta este proceso a través de fotografías. Retratos tomados por las autoridades a personas detenidas, en los que se intentaba estudiar su cuerpo, como el tamaño del pene o el contorno de la cintura.

La antigua cárcel provincial de Badajoz, lugar de destino de los determinados como pasivos, fue otro espacio de represión para personas homosexuales y trans. Esta diferenciación respondía a una lógica médica franquista que consideraba a los homosexuales pasivos como más enfermos. El historiador Víctor Manuel Carrasco explica que esta prisión fue elegida, junto a la de Huelva, por estar menos saturada de internos, y porque el régimen necesitaba espacios específicos donde aislar a quienes etiquetaba como “desequilibrados mentales”. Aunque el módulo para homosexuales en Badajoz permitió cierta solidaridad entre los presos, estos vivieron bajo una tortura constante, pues el resto de reclusos solía abusar de ellos con total impunidad, mientras los funcionarios miraban hacia otro lado: “Al fin y al cabo, las personas homosexuales eran los parias en las cárceles, eran la vergüenza y nadie miraba por ellos”, según Víctor Manuel Carrasco.

Todos los presos destinados a este lugar compartían un mismo perfil, eran personas pobres, expulsadas de sus hogares y que sobrevivían gracias a la prostitución. “Maricón y rico, no tendrás problema si lo haces en la privacidad. Ahora si eres pobre, homosexual y necesitas buscarte recursos, en ese caso vas directo a la cárcel”, denuncia Carrasco. A pesar de que hoy la antigua cárcel acoge el Museo de Arte Iberoamericano Contemporáneo y existe una placa conmemorativa, Carrasco señala que este gesto es insuficiente, y que la historia de este lugar continúa invisibilizada. “Una placa sin información no sirve para nada, no traslada ni información, así como no supone reivindicación alguna”, lamenta Víctor Manuel.

España tiene una deuda

A pesar de que algunos espacios como la antigua cárcel de Badajoz han comenzado a resignificarse, la deuda con la memoria LGTBIQA+ en España es una tarea pendiente. A pesar de esto, en lugares como Barcelona, el Parc de la Ciutadella acoge desde 2011 un monumento en recuerdo de los gays, lesbianas y personas trans perseguidas durante el franquismo y la transición. Del mismo modo, la glorieta dedicada a Sonia Rescalvo, una mujer transexual asesinada en 1991 por un grupo neonazi, se ha convertido en un espacio de reivindicación. Estos gestos, aunque escasos, muestran que en algunas áreas de España se reivindica la lucha del colectivo LGTB, aunque sea por presiones sociales.

Porque lo que no se nombra no existe, y lo que se olvida se repite. La historia de las personas LGTBIQA+ encarceladas y borradas del relato oficial no es un capítulo cerrado, sino una herida abierta en nuestra democracia. Recordar sus nombres, sus cuerpos, sus luchas es también reivindicar una memoria que nos pertenece a todas. Sin justicia para ellas, no habrá futuro libre para nadie.

LGTBIAQ+

Plataforma Trans registra en el Congreso su propuesta de ley de memoria LGTBI

Memoria histórica

Los triángulos rosas españoles

El franquismo fue un periodo de especial opresión y clandestinidad para las personas LGTB, así como para la clase obrera, las mujeres o el resto de sectores oprimidos que querían organizarse y luchar contra el régimen. A las decenas de miles de presos políticos de izquierda fusilados tras la guerra o encarcelados y torturados se unían también personas LGBT asesinadas o encerradas por el hecho de serlo. Fueron los “triángulos rosas” marcados y castigados por intentar vivir su sexualidad libremente.

Actualidad LGTBIQ+

51 años del Stonewall Andaluz

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)