Euskera

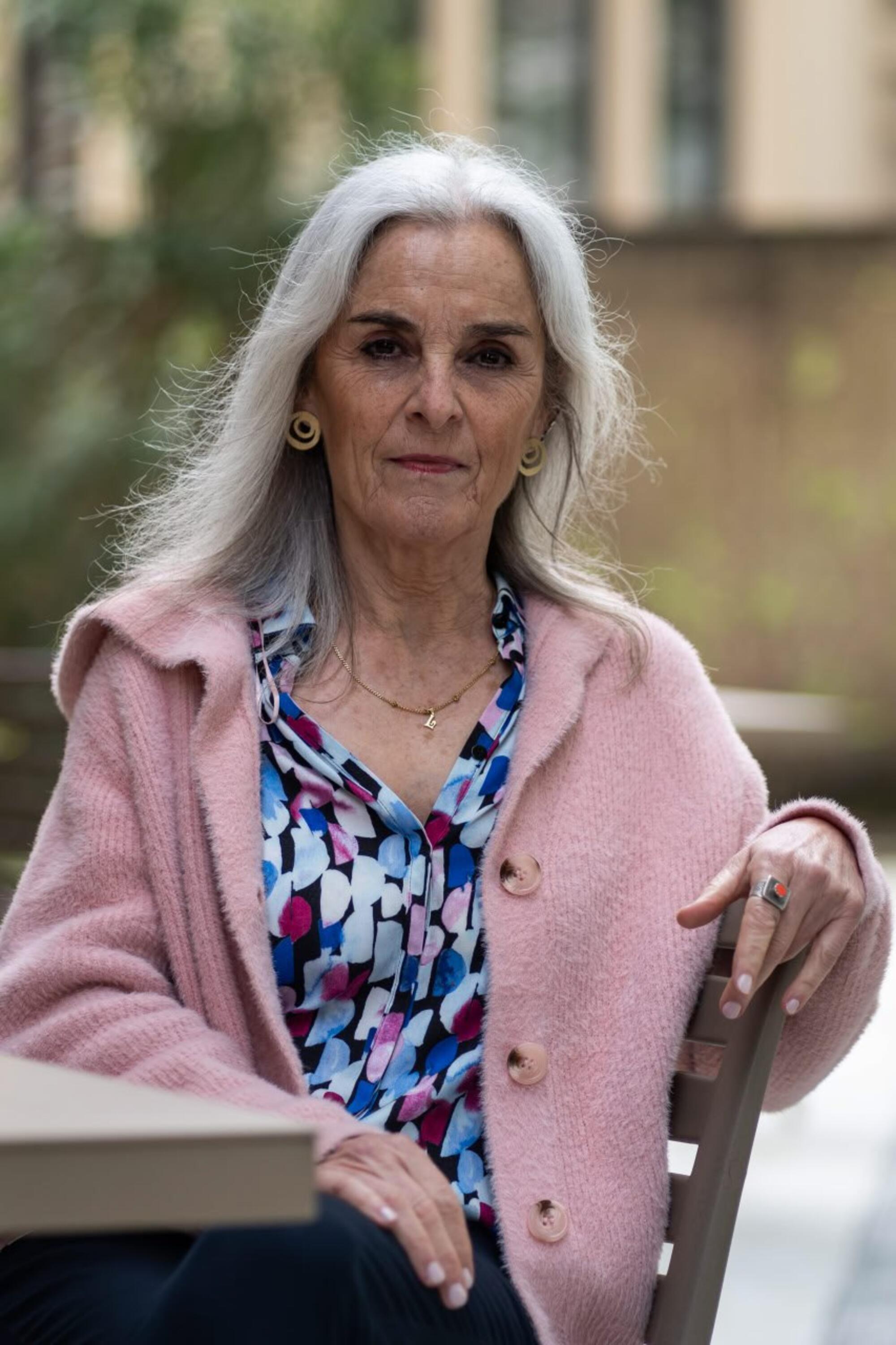

Lourdes Oñederra: “La comprensión tiene valor por sí misma, no es un mero paso intermedio”

En la encrucijada. Girando en una rotonda, sin encontrar la salida idónea, con dificultades para reemprender la marcha en la dirección más adecuada… Imágenes de ese cariz se han sumado en los últimos años a la conversación en torno al proceso de revitalización del euskera. Sugieren que, sin dejar de reconocer los logros de las últimas cinco o seis décadas, nos encontramos en un período de cambio e incertidumbre. Y, dado que no es previsible que la solución pase por avanzar en una única dirección, la búsqueda de nuevas vías, en la que participan numerosos expertos y agentes, también está explorando terrenos muy diversos.

La lingüista, escritora y académica de número de Euskaltzaindia Lourdes Oñederra, por ejemplo, ha subrayado con frecuencia la importancia de la comprensión. Considera que, si se le reconoce el valor que le corresponde, puede dar lugar a nuevas oportunidades por lo que, a su juicio, debería ser objeto de un tratamiento específico.

Frente a la capacidad de hablar o escribir en una determinada lengua, la comprensión parece una competencia de segundo nivel. Ni tan siquiera es fácil elegir en euskera el término más adecuado para referirse a quienes se mueven en ese terreno. Euskaraldia ha vuelto a dar protagonismo al difícilmente traducible ‘belarriprest’. El diccionario ofrece las alternativas ‘ulertzaile’ y ‘aditzaile’, que traduce como ‘entendedor’ y ‘oyente’. La Encuesta Sociolingüística, por su parte, se refiere a esa tipología con la expresión ‘euskaldun hartzaile/vascohablante pasivo’. Hace un tiempo, la plataforma ‘Euskara Denontzat, por un euskera sin barreras’ optó por ‘ulermendun/belarriprest’. ¿Hay alguna denominación que le parezca particularmente acertada?

No tengo muy claro cuál puede ser la más adecuada. ‘Belarriprest’ no me gusta mucho, pero es por razones estéticas, y ese es un criterio muy subjetivo, vinculado a la forma. No obstante, creo que también tiene un aire de parada intermedia, de paso hacia otro objetivo, como si no tuviera valor intrínseco. En general, me gustan los términos activos, los que sugieren una actitud emprendedora, porque la comprensión no es un ejercicio pasivo.

En ese sentido, ‘ulertzaile’ puede ser el término más neutro; ‘ulermendun’ también me gusta, porque indica que quien entiende está en posesión de algo. En definitiva, el término que me interesa es cualquiera que destaque que comprender tiene valor por sí mismo, aunque no se llegue a nada más. Creo que hay que darle esa connotación: es suficiente con entender. Si, además, facilita el camino para convertirse en un hablante completo, fenómeno.

Encontrar la palabra precisa no parece fácil, pero puede llegar a ser más complicado describir el propio concepto. No obstante, muchas personas se identifican con ese colectivo. Según la Encuestra Sociolingüística, en 2021 el 30,2% de los habitantes de Euskal Herria de más de 16 años eran vascohablantes, en 16,1% vascohablantes pasivos y el %53,5 ni hablaban ni entendían euskera. La distribución cambia mucho en función de los territorios pero, en cualquier caso, las personas capaces de entender el euskera son un colectivo numeroso, de más de 400.000 personas, muy digno de ser tenido en cuenta.

A mí también me resulta llamativo ese número, pero tengo una duda. ¿Quien se ha identificado con esa opción es realmente capaz de entender, o cree que lo es? Es algo que nos sucede con frecuencia, también con otras lenguas. Dices a menudo que algo has aprendido, que te arreglas, que sabes un poco, que entiendes… ¿Cómo se mide eso? En nuestra situación sociolingüística, además, quienes se consideran pasivos o receptores no se limitan a entender. Seguramente serán capaces de utilizar el euskera de modo activo, pero a la hora de comprometerse prefieren decir «ulertzen dut». Mucha gente te dice «entender, te entiendo».

«Si alguien no quiere utilizar la lengua, pero llega a comprender sin dificultades un discurso complejo, todos salimos beneficiados»

El espectro de quienes entienden es, por lo tanto, tan amplio como el de los hablantes, si no lo es más.

Por supuesto. En ese grupo se pueden integrar tanto quienes entienden textos y conversaciones de nivel muy básico, como aquellos que son capaces de comprender textos elaborados y frases complejas acerca de temas difíciles, de manera que se pueden desenvolver sin tener que recurrir a las traducciones, que hoy se piden con tanta frecuencia.

Pregunta planteada desde la ignorancia… Para alcanzar ese nivel de comprensión, hay que conocer bien la lengua. ¿Una persona que ha llegado hasta ahí no es capaz de hablar o, a pesar de ser un hablante total o parcialmente funcional, no quiere hacerlo?

Las cosas no son tan simples. Para muchos la prioridad es hablar, utilizar eso que saben, sin prestar demasiada atención al modo en que lo hacen. Pero también hay mucha gente que evita hablar euskera porque es muy consciente de la imagen que va a dar. Y porque, además de preocuparse por su imagen, sabe que a la hora de argumentar, por ejemplo, no va a poder expresar todo lo que sabe, todo lo que piensa. Es consciente de que esa lengua no le resulta una herramienta válida. Conozco casos así también en otros idiomas. Saben mucho más que yo, pero no quieren hablar.

Entrar en esas cuestiones es complicado, porque la falta de seguridad, la sensación de hacer el ridículo o la vergüenza son asuntos muy personales. La imagen que tienes de ti misma cuando hablas es algo muy íntimo; puedes hacer el esfuerzo, pero es algo absolutamente personal. También puede haber personas que no quieran hablar en euskera por otras razones. En cualquier caso, si alguien no quiere utilizar la lengua, pero llega a entender un discurso complejo sin dificultades; si es capaz de arreglarse bien de manera genérica o en un tema concreto —no de modo aproximado, sino sin sensación de incomodidad y sin necesidad de traducción—, todos salimos beneficiados. Ese sería el máximo ideal en lo que respecta a la comprensión.

Quien ha hecho ese camino merece reconocimiento, dignidad. Llegar a entender debe ser tenido en cuenta como un mérito

Desde esa perspectiva, la variable principal no sería la competencia, sino la actitud, la elección personal. En caso de que se llegara a la universalización de la comprensión, ¿se podría elegir no utilizar más lengua que el euskera?

Efectivamente, sería una opción. Si se plantease un debate amplio sobre esta cuestión, también habría que poner eso sobre la mesa. Sin duda.

Ha mencionado el ‘máximo ideal’. Si en algún momento se aborda ese debate habrá que establecer máximos, mínimos, puntos intermedios y recursos para alcanzarlos, tal como se viene haciendo con el objetivo de crear hablantes.

Debería hacerse, sí. Establecer los extremos resulta siempre lo más sencillo. El nivel inicial supondría empezar a moverse bien, a sentirse cómodo en situaciones básicas si los demás están hablando en euskera, o con textos en esa lengua. La metodología y la enseñanza deberían adaptarse al camino que hay que recorrer entre esos dos extremos. No sé cómo no se ha trabajado más este tema… Entender no es una nadería. Se dice fácil, pero entender bastante tiene su dificultad, no es nada pasivo. Leer e ir elevando el nivel de las lecturas, sobre todo en una lengua que se está normalizando, requiere esfuerzo.

Diría que entender mucho es más difícil que hablar un poco, aunque a algunas personas, sobre todo a las que han empezado a aprender o lo están haciendo una vez pasada la adolescencia, les pueda parecer más sencillo. Además, una cosa es entender lo que lees y otra entender lo que escuchas, porque hay grandes diferencias en función de los hablantes. Si hay osadía y ganas, empecemos a hablar sobre todas esas cuestiones, aunque creo que faltan ambas cosas, porque se valora sobre todo la capacidad activa. La comprensión nos parece, básicamente, un medio para llegar a ese objetivo.

Ha dejado claro que no comparte ese modo de ver las cosas.

Creo que hay una especie de necesidad de ser euskaldun pleno, que tiene mucho de ideología y que, en lo que respecta a la lengua, por diferentes razones, no ha funcionado del modo que esperábamos. Como sociedad, parece que el ideal es que todos hablemos euskera como si fuera la única lengua. Eso no es así. Y, además, no es factible.

No se puede negar que el euskera y el nacionalismo van de la mano: si el nacionalismo no lo hubiera impulsado, si no lo hubiera sostenido, se acabó el euskera. Pero, por otra parte, eso le ha aportado un determinado color, ha comportado la politización de la lengua, sin que la política se haya ‘lingüistizado’ en la misma medida. Los no nacionalistas, sin estar completamente en contra, ven a menudo el euskera como algo ajeno. Tomar en consideración la comprensión puede ser importante en esos ámbitos. Y, para ello, la comprensión no puede ser una meta volante, no tiene por qué ser necesariamente un nivel de una escala más amplia, sino una meta en sí misma. Una vez alcanzado ese punto, quien desee hacerlo puede seguir avanzando.

Ha sugerido en alguna ocasión que promover la comprensión sería también beneficioso para la propia lengua.

No sé qué beneficios le aportaría, ese también es un planteamiento demasiado simple, muy binario, pero lo que sí veo es el daño que hace la prisa, el efecto negativo que tienen la castellanización o el afrancesamiento del euskera. Si provienes del castellano o del francés, pasar al euskera es difícil, más difícil que hacerlo a la inversa. Hay personas que, pese a haber estudiado durante muchos años, se quedan en un nivel muy básico, sufren al hablar y, además, no entienden bien lo que se les dice. Si esas personas entendieran como corresponde a un adulto, si hubieran pasado esos años aprendiendo a entender, ganarían en tranquilidad.

Otras lenguas también tienen hablantes con competencias muy bajas, pero que unos cuantos hablen un castellano desastroso no le causará mayores daños a la lengua, como máximo la cambiará. En el caso de una lengua frágil y pequeña como el euskera, sin embargo… En cualquier caso, creo que las ventajas principales serían psicológicas.

¿En qué sentido?

Creo que a muchos ciudadanos les aportaría tranquilidad, les abriría una ventana nueva. No sentir la presión de tener que hablar también facilitaría la motivación. Es decirles «no tienes la obligación de hablar, pero por lo menos entiéndeme».

¿De paso, podría incrementar las oportunidades de vivir en euskera?

Por decirlo de alguna manera, sería un tipo de euskaldunización que permitiría funcionar en euskera. En un mundo ideal, el mayor logro sería que quien pudiera o quisiera tuviera la oportunidad de elegir realmente el euskera. Por ejemplo, a la hora de escribir. A mí, en cuanto escribo una novela me piden la traducción al castellano. La última la traduje sobre todo para la gente de aquí. Hice una traducción muy pegada al euskera pensando en quienes aquí no podían leerme en euskera, no pensando en los amigos de Madrid. En ese mundo ideal, esa necesidad desaparecería.

Vemos también en muchas conferencias y actos públicos como empiezan hablando en euskera —«ongi etorri, asko pozten nau hemen ikusteak»— para decir inmediatamente aquello de «ahora voy a pasar al castellano, porque así me entienden todos». Extender la comprensión supondría romper esa dinámica. ¿Por qué no pensar en programas de conciertos y otras actividades culturales únicamente en euskera? Fundamentalmente, estoy hablando de ampliar las oportunidades.

En ese mundo ideal, estarían normalizadas las conversaciones asimétricas, bilingües, que constituyen uno de los ejes de Euskaraldia.

Si entender no es fácil de por sí, si para entender hay que aprender, tampoco es sencillo mantener esas conversaciones mixtas, aunque a menudo lo hacemos sin darnos cuenta, pasando del euskera al castellano y vuelta… Ese tipo de conversaciones nos parecen raras, pero son raras hasta que se producen. Además, muchas de las cosas relacionadas con el euskera son y han sido raras: su recuperación y su situación sociolingüística, el apoyo público y social… Admito, en cualquier caso, que mi postura es muy cómoda. Puedo imaginar ese mundo ideal, pero no ignoro las grandes dificultades que conllevaría porque, además, no se suelen ver hasta que se empieza a trabajar. Lo que habría que hacer es mirar hacia adelante y tratar de ver las todas las oportunidades posibles.

En inglés existe metodología solo para leer, solo para entender… Habría que aprovechar todo eso, no para copiarlo porque la situación de las lenguas es totalmente distinta, sino para analizar las posibilidades que pueda haber y empezar a adaptarlas. He hablado de esto con mucha gente, con personas que tienen distintos puntos de vista, y hay algo que no resulta atractivo. Lo que más me preocupa es que haya tanta gente a la que la comprensión no le parezca atractiva si no es como medio para llegar a hablar. Creo que esa óptica es, de hecho, la que asusta a unos y enfada a otros.

Supongamos que se superan los miedos, los enfados y las dudas, que se define y asienta el modelo, y se incorpora ese nuevo perfil a nuestro paisaje lingüístico. ¿Qué le aportaría?

En primera instancia, facilitaría las cosas, funcionaría como nexo, como bisagra. Podría tener numerosas funciones y potencialidades, siempre dinámicas, y daría lugar a diferentes consecuencias en función de la competencia de los hablantes. Y creo que muchos harían descubrimientos muy interesantes respecto a sí mismos.

Ha afirmado en más de una ocasión que esa figura, todavía bastante difusa, no sólo necesita definición, sino también reconocimiento.

Sí, pero no es algo que se me haya ocurrido a mí, lo escuché hace mucho tiempo. Quien ha hecho ese camino merece reconocimiento, dignidad. Llegar a entender debe ser tenido en cuenta como un mérito. Para aprender una lengua hay motivaciones instrumentales y motivaciones afectivas. Yo creo que las afectivas son las más importantes, y en el ámbito de los afectos se encuentran los símbolos, y también las heridas.

Desde la perspectiva abertzale se identifica el euskera con Euskal Herria, pero con los que no son abertzales no se ha hecho ese camino, y creo que para muchas personas que se encuentran en ese punto esta perspectiva puede resultar liberadora. No, tal vez, para quien esté muy en contra, pero a mucha gente se le puede abrir un nuevo espacio si se le dice «no tienes obligación de hablar, pero me tienes que entender, como yo te entiendo a ti». Puede ser liberador para quien lo escucha, pero también para quien lo dice.

Cuando me pongo optimista pienso que se animaría mucha gente si se le dijera «apúntate a este curso, solo para aprender a entender. Tu compromiso será ir entendiendo una serie de niveles». Muchos empezarían y se darían cuenta de que el euskera les resulta más fácil de lo que pensaban. Habría que dignificar ese esfuerzo, merece ser reconocido.

Hay una especie de necesidad de ser euskaldun pleno, que tiene mucho de ideología y, en lo que respecta a la lengua, no ha funcionado como se esperaba»

Por seguir imaginando…, ¿ve conveniente extender ese planteamiento a los requisitos lingüísticos de los puestos de trabajo en el sector público? En caso de respuesta afirmativa, ¿cómo?

Si hablamos de dignidad y tranquilidad, una de las derivadas prácticas del planteamiento es tener en cuenta la capacidad de entender también en ese ámbito. Habría que ver, obviamente, cómo y en qué puestos. Imaginemos que hay un título, al que llamaremos W, que certifica de manera objetiva, y no porque tú lo digas, que entiendes. Y que hay otro, llamémoslo W+, que certifica un nivel de comprensión avanzado, en términos generales o en un campo determinado. Al igual que con los restantes, habría que analizar muy bien para qué son válidos, en qué trabajos y en que lugares pueden ser adecuados.

Por poner un ejemplo, ¿en el caso del médico es suficiente que nos entienda? En determinados lugares, en determinadas situaciones, escuchar en euskera y responder en castellano no será suficiente, y en circunstancias que necesitan mucha precisión quien está hablando en euskera pasará al castellano con más facilidad que en otras. En cualquier caso, si se llega a aprobar algún título o certificado vinculado a la comprensión, no puede ser algo honorífico que se lleva en la solapa, tiene que servir para algo, y eso guarda relación con muchas cosas.

Por ejemplo, con el nivel. Los niveles deberían ser funcionales. No se trata sólo de medir cuánto entiendes, sino de ver hacia dónde está orientada la comprensión, para qué sirve. Además de la comprensión genérica, puede existir la temática. Habría que revisarlo todo —la formación, la evaluación, la certificación…— y explorar nuevos caminos. Es un tema controvertido, pero en mi opinión contribuiría a aligerar muchos problemas relacionados con el euskera.

Este curso, tomando como referencia la enseñanza no universitaria, el 70% del alumnado de la CAPV —92% en la red pública— está matriculado en modelo D. Según la ley, al finalizar el período de educación obligatoria deben tener un conocimiento práctico de las dos lenguas oficiales, el euskera y el castellano. ¿Cree que la comprensión de una de ellas sería suficiente también en ese ámbito?

No, creo que en la escuela deben aprender euskera, pero tal vez sin despreciar demasiado el castellano. Es un verbo fuerte, pero es algo que sucede en algunos centros escolares. Cuando escribes en las paredes, cuando repites una y otra vez que el euskera es la lengua de aquí, estás diciendo que la otra no lo es, que la lengua que han aprendido y hablan en su casa no es de aquí. Para los niños y las niñas es duro escuchar que tu lengua no es la de aquí, que la de aquí tú no la tienes, y que tampoco la tiene su madre. Que, en definitiva, no sois de aquí. Eso, además, se está acentuando porque muchos llegan con otras lenguas. Esos niños y niñas tienen que aprender euskera, castellano, inglés…

Desde mi punto de vista, en ese tema ya han pasado los mejores tiempos. Y eso me preocupa, así como las actitudes contrarias al euskera. Hay padres y madres, abuelos y abuelas, que tienen muy buena voluntad y hablan con los niños un euskera mediocre en lugar de hablar un castellano correcto y completo, de manera que la niña o el niño aprendan bien el euskera en la escuela. También hay familias que no tienen ni la más mínima relación con esa lengua que sus hijos e hijas tienen que aprender obligatoriamente, y empiezan a cuestionar el porqué de esa obligatoriedad. Creo que también desde ese punto de vista sería socialmente positivo reconocer la importancia de la comprensión. Si esas familias vieran que entendiendo ya tienen algún reconocimiento, que están cumpliendo con los mínimos que necesita esta sociedad, las cosas cambiarían.

Tribuna

Una política lingüística con unas exigencias razonables en las que quepamos todas y todos

Euskera

“Nik ez dut nahi euskaldun perfektuen ghetto bat, euskara gizartean ahalik eta zabalduena egotea baizik”

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63935629464 2000w)

.jpg?v=63935629464 2000w)