Memoria histórica

Olvidadas por la historia: las mujeres del Patronato

Una mañana cualquiera, Consuelo García del Cid recibió la visita de su médico para ponerle la vacuna contra la gripe. La cogieron de los brazos y a las 24 horas se despertó en una habitación que no reconocía de nada. Con tan solo 17 años, se caracterizaba por ser una joven rebelde y activista, los detonantes para que su familia tomara la decisión de internarla. “Me asomé a la ventana, muerta de miedo, vi que pasaban los coches, pero todas las matrículas eran ‘M’, y entonces en ese momento me di cuenta de que me habían llevado a Madrid”. Así recuerda ella su primer día en las ‘Adoratrices’, uno de los centros más conocidos del Patronato de Protección a la Mujer en la capital de España, lejos de su Barcelona natal.

Los ojos que vigilan y juzgan a las mujeres van más allá del país, la religión o el momento histórico, sino que pertenecen a un sistema de valores que determina lo que debe ser y cómo debe comportarse una mujer. Unas normas y valores que conocen de primera mano todas aquellas mujeres víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, cuyas vivencias marcaron un antes y un después en sus vidas.

Con el inicio de la dictadura franquista nace el Patronato de Protección a la Mujer, enmarcado en el Ministerio de Justicia, con el fin de “dignificar la moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a la Religión Católica”. Así lo describía el decreto por el que se creó el 6 de noviembre de 1941, cuando se le otorgó la misión de acabar con la prostitución clandestina de menores de edad.

¿Cómo acabar en el Patronato?

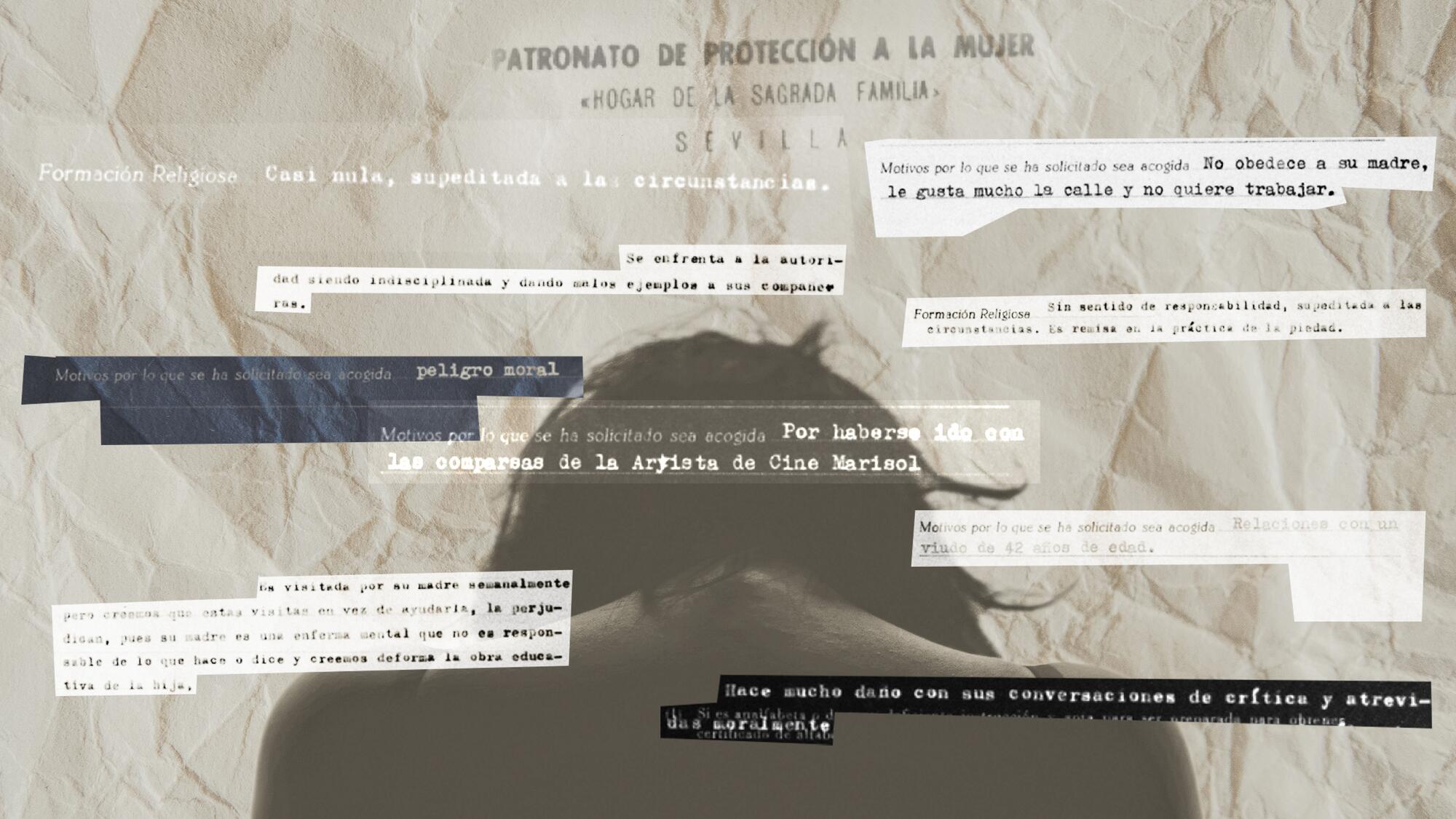

“Una mujer caída podía ser cualquiera. Besarse en un cine, bailar agarrado, fumar a escondidas, llevar la falda más o menos corta, ser víctima de una violación, ser homosexual, negarse a rezar o ser pobre”, explica Consuelo García. Había varias formas de llegar, normalmente el círculo más cercano de la joven, ya sean familiares, amigos o vecinos, propulsaba una denuncia a las autoridades indicando que no estaba llevando un comportamiento adecuado. El régimen había conseguido que la sociedad interiorizara de una manera tan profunda el discurso moral, que esta se convirtió en el aliado perfecto para trabajar con el Patronato.

No obstante, el papel fundamental en la captación de mujeres lo tenían las celadoras, que conformaban la policía moral de la época, funcionarias de entre 28 y 45 años que se dedicaban a visitar zonas “calientes de pecado” y cuando divisaban cualquier comportamiento que consideraban que no era adecuado, avisaban a la policía. Normalmente se hacían redadas policiales en cines y bares, lugares que frecuentaban mujeres jóvenes que salían para divertirse, con el fin de encontrar cualquier excusa para coartar la libertad de estas jóvenes, cuyas tutelas pasaban a las manos del Patronato.

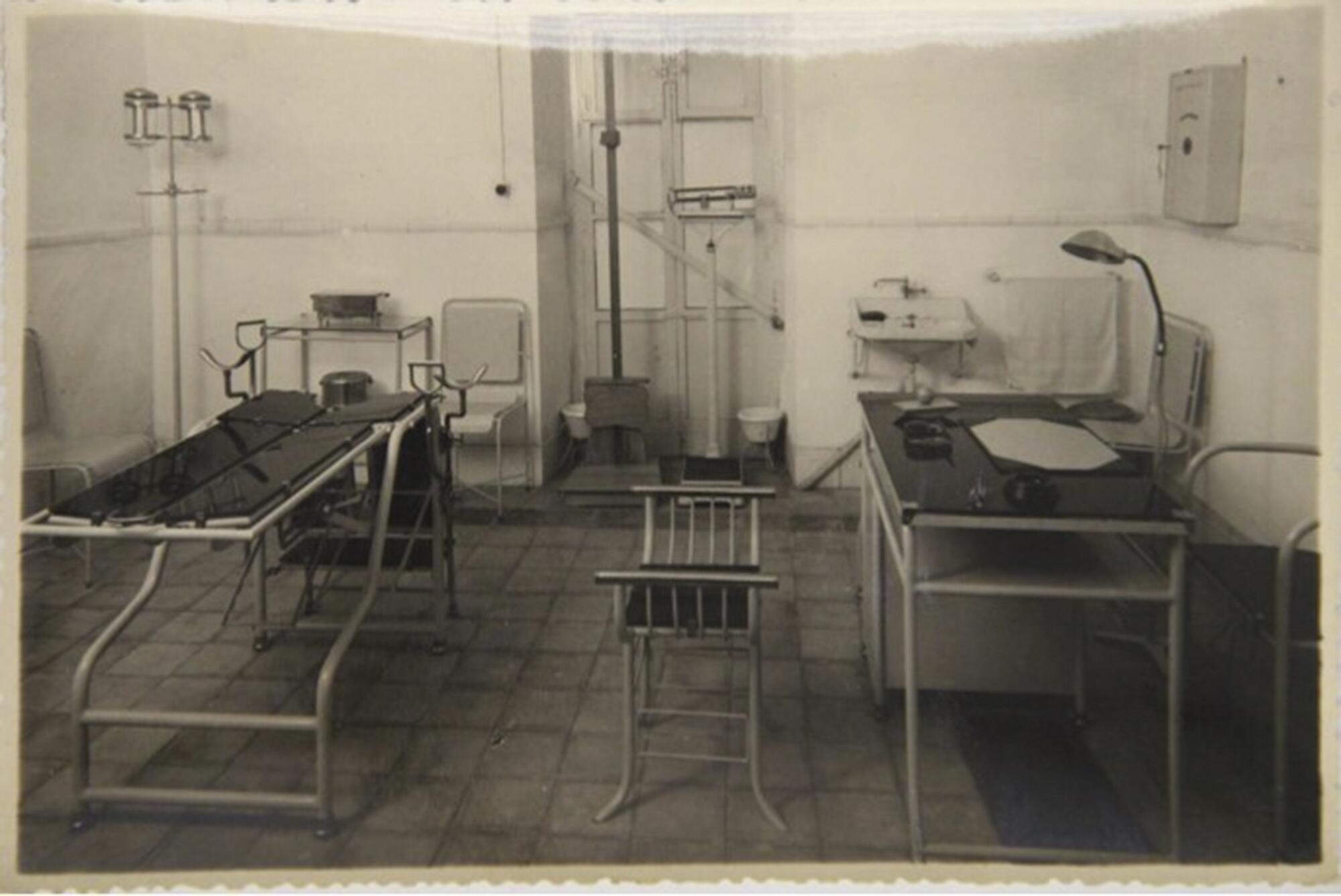

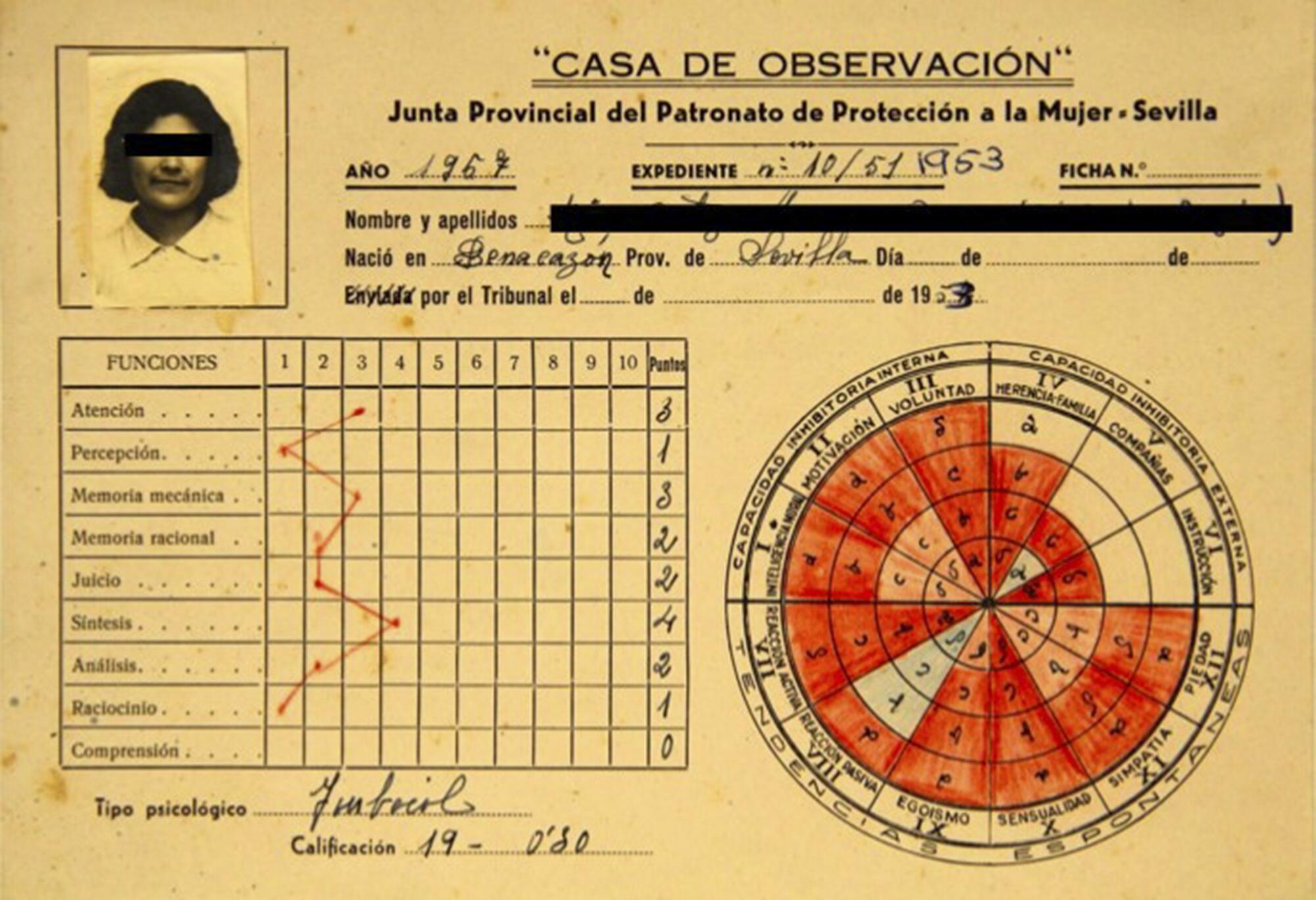

Posteriormente, la mayoría eran llevadas al Centro de Observación y Clasificación donde se les hacía un examen ginecológico en el que las jóvenes que no habían tenido relaciones sexuales contaban en su expediente como “mujeres completas”, y “mujeres incompletas” las que sí. A esto se le sumaban una serie de pruebas y exámenes de tipo psicológico. Los resultados eran determinantes para el destino de la joven. Podían ser destinadas a dos tipos de centros: de prevención o rehabilitación, siendo el primero destinado para aquellas jóvenes que no suponían ningún “problema moral” mientras que el segundo estaba orientado para jóvenes que habían “pecado” y “había que sanar”. El procedimiento culminaba con un expediente elaborado por el personal adscrito al centro, que acompañará a la joven en toda su estancia en el Patronato.

Las monjas pertenecientes a diversas órdenes religiosas gestionaban la organización de los centros del Patronato, que se caracterizaba por ser extremadamente disciplinada. La rutina diaria estaba marcada por tres tipos de tarea sin excepción: rezar, fregar y trabajar en talleres, donde se hacían trabajos para grandes marcas.

Así pasaban los días en los centros del Patronato, el siguiente igual que al anterior. La monotonía y la ausencia de libertad, propició que para algunas internas los planes de fuga se convirtieran en el pasatiempo más excitante.

Consuelo García fue una de estas chicas que logró escaparse. “Me levanté un día por la mañana, me acordaré toda la vida, era un 2 de abril, y dije: “hoy es el día en el que me escapo”, entonces bajé y me encontré con una interna nueva que llevaba poco tiempo y le dije: “mira esto, porque lo que voy a hacer, lo harás tú. Este es el momento, el minuto y el segundo en que yo me voy a escapar. Mírame bien. Suerte. Acabarás haciéndolo tú también, y dile a todas que Consuelo se ha escapado y que nunca volverá”, relata. No obstante, no tuvo mucha suerte. Su familia la localizó con rapidez y en menos de un mes fue internada en otro centro, esta vez en El Buen Pastor de Barcelona.

El sexo en el franquismo

La sexualidad se convierte en la piedra angular para la construcción del modelo ideal de mujer que el franquismo impulsó con éxito: virgen antes del matrimonio, sumisa en las relaciones íntimas y madre como único objetivo. Estas ideas calaron profundamente en la sociedad, y muchas mujeres sentían culpabilidad ante la relación sexual, e incluso pensaban que habían pecado o traicionado a Dios. En definitiva, la sexualidad femenina se movía en un espacio con unos límites establecidos: a nivel individual, como símbolo de pureza; a nivel familiar, como elemento de placer para el esposo y a nivel nacional, con el objetivo de proporcionar nuevos individuos a la patria.

En una sociedad en que la virginidad era el bien más preciado de una joven, el embarazo fuera del matrimonio representaba una vergüenza perpetua y un escándalo social que, muchas veces, los padres o la propia joven no podían soportar. “Me quedé embarazada con 18 años y a mi familia no le vino bien. Entonces me echaron de casa y me tuve que buscar la vida”, relata Itziar del Santo, que entró en Peñagrande en el año 1970. Como ella, miles de jóvenes vivieron su gestación dentro de los muros de Nuestra Señora de la Almudena, conocido popularmente como Peñagrande, uno de los centros maternales del Patronato más importantes de todo el país.

“Nos castigaban sin poder subir para darle el pecho a nuestros hijos”

La rutina de las internas de Peñagrande comenzaba a las siete de la mañana y era similar a la de los otros centros. Se encargaban de tareas para el mantenimiento, como la limpieza o la cocina, además de los talleres de trabajo. “Si no acabábamos el trabajo a la hora del mediodía nos castigaban sin poder subir a la guardería para darle el pecho a nuestros hijos, era una forma de hacernos producir más”, explica María García, que también estuvo en Peñagrande.

Pasaban las semanas y llegaba el momento del parto, indudablemente uno de los más duros. Las internas daban a luz en paritorios, sin ningún tipo de anestesia, tras pasar largas horas con contracciones, completamente solas, en una pequeña habitación llamada “la dolorosa”. Cuando llegaba el momento estaban presentes las comadronas, entre ellas “la bisturí”, llamada así porque utilizaba esta herramienta para dejarle a estas mujeres una cicatriz en sus partes íntimas con el objetivo de que no olvidarán su pecado. “Mientras chillaba de dolor me decían que tenía que dar a la niña en adopción, que tenía que firmar los papeles”, explica Itziar.

“Es una historia de la maternidad culpable”

El trato vejatorio no cesaba desde que entraban por la puerta. “Es una historia de la maternidad culpable, te hacían sentirte mal, mala madre. Todo esto para que vieras que no puedes criar a tu hijo, que no le puedes dar amor, que no puedes ser responsable, para que dieras a tu hijo en adopción”, argumenta María García.

El abuso no era únicamente psicológico, sino que también físico. “Durante el parto se sentaban encima de tu tripa, tengo un ovario lesionado que estuvo a punto de provocarme la muerte por hemorragia, aún sigo teniendo problemas de salud por esto”, argumenta María.

María e Itziar pudieron salir del paritorio con sus hijos en brazos, sin embargo, no todas tuvieron la misma suerte. Consuelo vió a muchas compañeras llegar al centro con las manos vacías y llenas de dolor. “Las que se quedaban embarazadas ya no volvían, pero las que se habían quedado embarazadas y las habían llevado al reformatorio de Peñagrande, les robaban al hijo y las traían a ‘Adoratrices’, y llegaban con el pecho vendado y soltaban mucha sangre en el lavabo”, explica.

En la investigación de Consuelo García del Cid es crucial un documento que revela la importancia que tenía Peñagrande en la trama de bebés robados. En el mismo, el Secretario de la Junta Nacional del Patronato de León pide “ayuda” porque un amigo suyo quiere “prohijar una criatura”. Resulta prácticamente imposible conocer el número de las miles mujeres y niñas que han pasado por los pasillos de Peñagrande, menos aún los bebés. Algunas estaban solo los meses de gestación, otras permanecían hasta dos o tres años porque tenían otra forma de sobrevivir. El resto se quitaron la vida arrojándose de la última planta del edificio de la escalera o por el tejado, cuando subían a tender la ropa que lavaban a mano.

El comienzo del fin

La vida del Patronato de Protección a la Mujer se prolonga hasta 1985, a pesar de que la democracia había llegado a España unos años antes, lo que empujó a buena parte de las internas a rebelarse contra la dictadura en la que seguían viviendo. Chavela, Isabel, Begoña y Aurora. Más tarde se sumaría Elena, algo más joven que las demás. Estas fueron las jóvenes que cambiaron por completo el transcurso de los acontecimientos.

Elaboraron una denuncia que se mandó por triplicado a la sede del PSOE, a nombre de su secretario general. “Somos un grupo de residentes de la Maternidad de la Almudena, conocida como Peñagrande, y queremos informarles de la situación que estamos viviendo más de trescientas mujeres y doscientos niños que vivimos en el centro. Padecemos un trato carcelario, vejatorio y humillante. La atención sanitaria que tenemos es más que deficiente. En muchos casos, supone poner en riesgo nuestra vida y la de nuestros hijos. Pasamos hambre. Sabemos que en el centro se están adoptando niños de forma irregular y según nuestras noticias, previo pago de cantidades muy altas de dinero (quinientas mil pesetas por niño). No firmamos por miedo a represalias”.

Es entonces cuando el Tribunal de Menores, con Enrique Miret a la cabeza, comenzó a moverse e hizo una visita al centro acompañado de TVE con el fin de grabar un documental. Las Cruzadas Evangélicas, la orden religiosa que custodiaba Peñagrande, se preparó a conciencia para que todo saliera a su favor.

Pero allí estaban ellas, sentadas en lo alto de la puerta principal, para que cuando llegara el equipo de televisión se sintieran forzados a cederles la palabra. Consiguieron reunirse con Miret Magdalena y a partir de ahí, comenzaron los cambios. Una inspección cerró el paritorio debido a las irregularidades sanitarias, y las visitas de trabajadores sociales comenzaron a formar parte de la rutina. También se obligó a las monjas a estar presentes en cursos de planificación familiar. Se les impusieron unas normas que no quisieron aceptar, por lo que abandonaron definitivamente el centro. Es en este momento cuando los centros del Patronato de Protección a la Mujer cierran sus puertas para siempre.

“En mi caso me trajo problemas mentales, soñaba que me volvían a llevar, mi madre tenía que dormir conmigo. De eso nadie habla”, argumenta María García. Los años han ido desgastando las ruinas que quedan de Peñagrande, así como del resto de centros, que han sido abandonados o reformados. Sin embargo, las secuelas de su paso por la vida de miles de mujeres siguen presente, día tras día. “Estuve solo 6 meses, pero fue muy traumático. Todavía sueño con ello muchas noches”, explica Itziar del Santo.

En la actualidad, el Patronato de Protección a la Mujer es considerado como una de mayores instituciones de represión contra las mujeres en nuestro país. A pesar de ello, estas mujeres no están consideradas como víctimas según la Ley de Memoria Democrática.

La Federación Feminista Gloria Arenas, fundada en 2011 con el objetivo de trabajar la incidencia política del feminismo ante instituciones y la ciudadanía, lleva más de tres años luchando por la inclusión específica de las mujeres del Patronato en la Ley de Memoria Democrática, sobre lo que no ha obtenido aún respuesta clara. “En esta ley se hace una relación específica de situaciones concretas por las que una persona va a ser considerada víctima. Se llega al final y nunca se menciona al Patronato”, explica Pilar Iglesias, representante de la Federación Feminista Gloria Arenas.

Se ha encontrado con cargos políticos que ni siquiera conocían la existencia de la institución. “A esto se le suma la construcción patriarcal, pues de las mujeres siempre queda atrás. Las asociaciones de memoria en España todavía la imagen de persona represaliada suele ser el hombre, normalmente asesinado y tirado a una cuneta, pero es que también había mujeres”, argumenta Pilar.

En la actualidad, las Cruzadas Evangélicas siguen dirigiendo dos centros para madres necesitadas, la residencia Materno Infantil Ascensión Sánchez, en Madrid, y el Centro Materno Infantil Ave María en Salamanca. Además, tienen colegios y residencias en otras partes de España. “Absolutamente ninguna de esas órdenes ha perdido perdón la metodología aplicada, y reconocer que aquello era abuso y violación de derechos humanos. Este acuerdo Iglesia y Estado sigue estando ahí, es uno de los temas que puede ser más escabroso a la hora de pedir una exigencia al estado español porque siguen teniendo acuerdos con las mismas órdenes religiosas”, explica Pilar.

“Seguiremos luchando para que todas sean reconocidas”

A pesar de que el pasado es invariable, aún se puede lograr justicia y algo de descanso para estas mujeres. “Seguiremos luchando para que todas sean reconocidas”, explica Pilar.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936833670 2000w)

.jpg?v=63936833670 2000w)