Euskal Herria

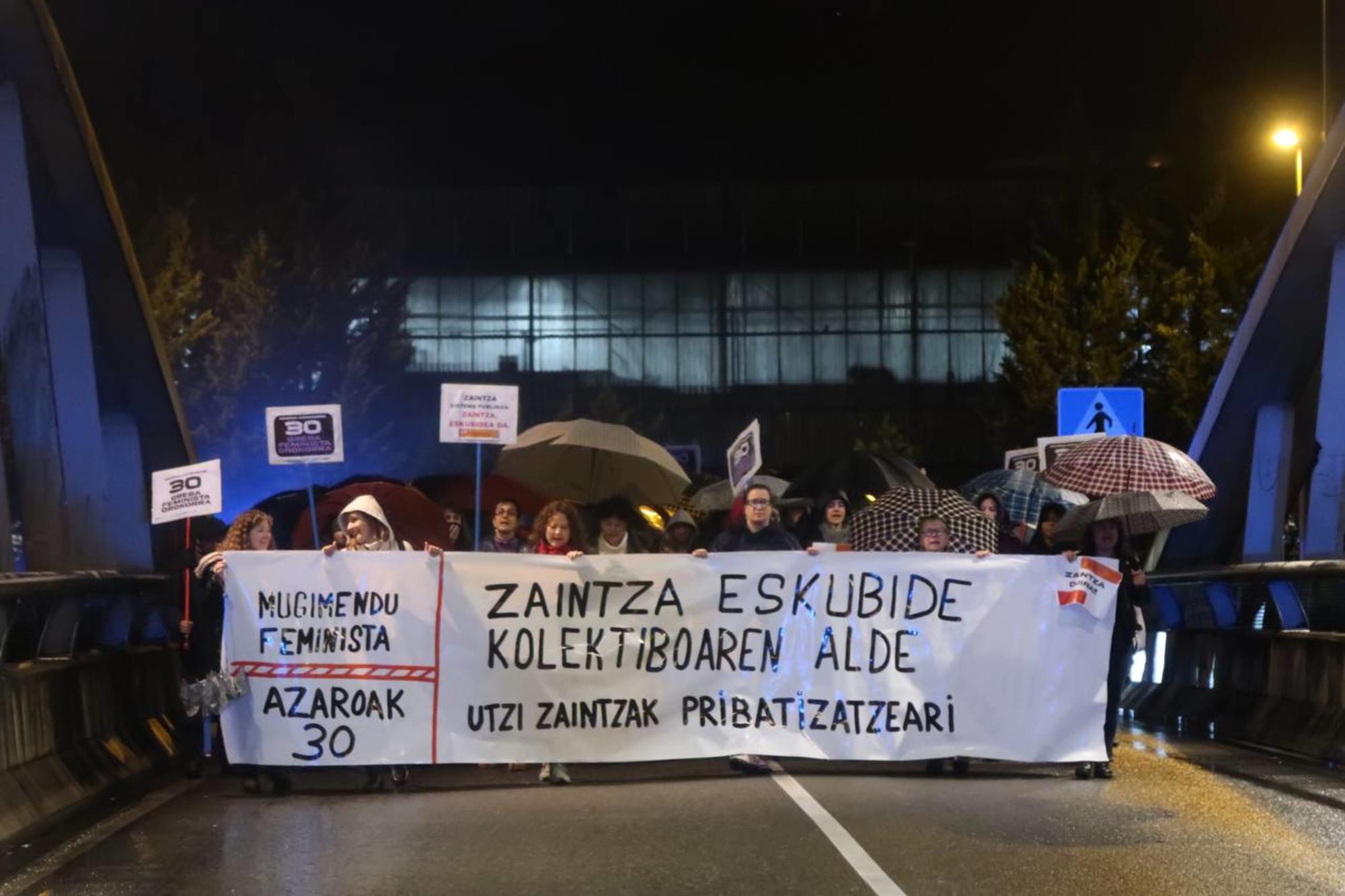

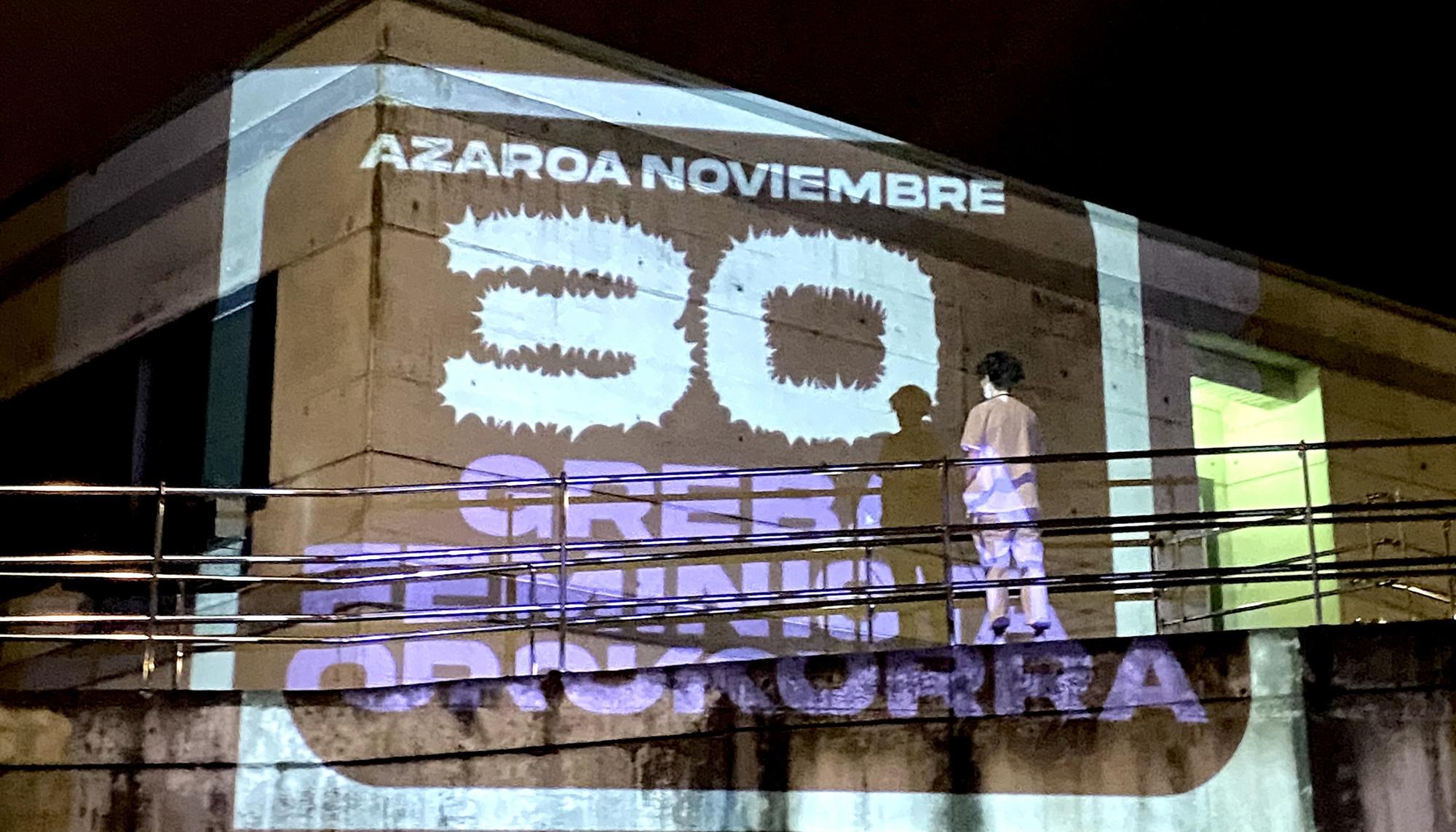

Euskal Herria defiende el derecho colectivo a los cuidados en una huelga general feminista histórica

En Euskal Herria hoy se defiende el derecho colectivo a ser cuidada. El Movimiento Feminista decidió convocar una huelga general para defenderlo. Obtuvieron el sí de la mayoría sindical vasca —todas las centrales, a excepción de CC OO y UGT, que son minioritarias—. Obligaron a los sindicatos a posponer sus agendas y que todo el mes de noviembre lo dedicaran a defender la primera huelga feminista general de la historia. Mujeres y hombres están convocados. Y en la valoración del mediodía no han dudado en calificarla de “histórica”.

La huelga general feminista ha arrancado con piquetes informativos en los principales polígonos industriales. En la fábrica Michelin (Gasteiz), cuyo comité se ha adherido a la huelga, junto con otros 1.500 comités de todo el territorio y todos los sectores, la Ertzaintza ha detenido a dos mujeres. Les imputa un delito de desórdenes públicos. El atestado sigue abierto, informa el Departamento del Interior. Pasadas las 10h, han sido puestas en libertad. A primera hora de la tarde, cinco huelguistas han sido detenidas en Donostia tras encadenarse a la Diputación de Gipuzkoa.

A primera hora de la mañana, la acción se ha trasladado a la estación de autobuses de Bilbao, donde siete mujeres han sido identificadas por sentarse en la salida de la estación, bloqueando el paso de autobuses. Otra activista ha sido identificada, con intención de ser sancionada, en la Subdelegación del Gobierno (en la plaza Moyua), por pegar una pegatina en un poste de tráfico. Agentes de la Ertzaintza también les han arrancado una pancarta. En esta ciudad, cuatro piquetes han salido alrededor de las 7h desde cuatro puntos estratégicos: Juan de Garay, Enekuri, San Mamés y La Salve. Han colapsado el tráfico hasta las 10h.

En Donosti se contabilizan otras 12 identificaciones y una en Durango, donde todas las carreteras también han sido cortadas.

Euskal Herria

Piquetes, acciones y manifestaciones: la huelga feminista general programa tres bloques de protestas

Euskal Herria

Piquetes, acciones y manifestaciones: la huelga feminista general programa tres bloques de protestas

10:30

Michelin, dos detenidas

El primer piquete informativo ha salido a las 4.30h para cubrir el cambio de turno de empresas como Michelin y Tubacex, cuyos comités de empresa se han adherido a la huelga. Ha sido en la planta de neumáticos donde la Ertzaintza ha detenido a dos mujeres por un presunto delito de desórdenes públicos. Pasadas las 10h, han sido puestas en libertad.

10:32

Durangaldea, carreteras cortadas

Los piquetes de Durangaldea se han dividido en cuatro bloques para tomar todas las carreteras de la zona. En Atxondo, ha sido el sindicato agrario quien ha tomado la iniciativa. Posteriormente, hacia las 10h, los piquetes se han desplazado a los centros comerciales de la salida del municipio, luego irán a las residencias de mayores. Antes del mediodía pasarán por los centros de salud y terminarán en el juzgado, con una kalejira.

10:41

Bilbao, tráfico colapsado

En la capital vizcaína, los piquetes han arrancado alrededor de las 7.30h, cortando las cuatro principales entradas a la ciudad y provocando el colapso del tráfico. A las 8.30h, la plaza Circular estaba vacía, en una inédita estampa. Pero antes, la acción se ubicaba en la estación intermodal, donde siete huelguistas se han sentado en el suelo bloqueando la entrada y salida de los autobuses. Todas han sido identificadas.

11:02

Seguimiento amplio en la industria

En la industria, el seguimiento está siendo amplio, sobre todo en Gipuzkoa y Bizkaia. La producción está totalmente parada Indar (Beasain), Arcelor Mittal (Bergara), CIE Automotive, GKN o Bellota (las tres de Legazpi), Polmetasa (Arrasate), Mondragon Assembly (Arrasate), Natra Zahor (Oñati), SNA Europe (Irun), Sammic (Azpeitia), José María Mendiola (Andoain), Kelsen (Zizurkil), IAT (Urnieta) y Niessen (Oiartzun), entre otras. El seguimiento está siendo muy alto en las empresas CAF de Beasain e Irun, según informa el movimiento feminista.

Además, las obras del metro y el TAV en Gipuzkoa también se han paralizado. En Bizkaia, la huelga está teniendo especial afección en los polígonos industriales de Lea Artibai y Durangaldea.

11:05

Servicios mínimos excesivos

Denon Bizitza Erdigunean, la plataforma que coordina la huelga general feminista, advierte de unos servicios mínimos “excesivos” en bienestar social, sanidad, residencias y centros de día. “A miles de trabajadoras y trabajadores se les ha negado el derecho a la huelga, en muchos casos con servicios mínimos del 100%, indican. Es el caso de los turnos de noche, donde nadie ha tenido la oportunidad de secundar huelga. A las manifestaciones de la tarde y actos del mediodía, estas trabajadoras llevarán un brazalete naranja a modo de distintivo.

11:09

EH Bildu, en huelga: no acudirán a los plenos del Parlamento Vasco y Navarro

La coalición EH Bildu ha informado esta mañana de que se ha sumado a la huelga general feminista. “Todo nuestro cuerpo organizativo hace huelga y estaremos en las calles para reivindicar un sistema público comunitario de cuidados”, explican en nota de prensa. “Reconocemos y agradecemos la organización feminista popular y consideramos imprescindible el camino que están marcando”, añaden.

A los plenos previstos hoy en el Parlamento Vasco y Navarro no participarán, y solo enviarán una pequeña representación en las comisiones de “unas leyes concretas”. En todos los ayuntamientos que gobiernan —alrededor de 1.000— no se van a celebrar plenos municipales.

11:12

Sumar Mugimendua también se adhiere a la huelga

Sumar Mugimendua, el nuevo partido político que concurrirá a las próximas elecciones del Parlamento Vasco, también se ha adherido a la huelga al considerar que es necesario “poner el foco en la situación de los cuidados, su precarización y la feminización sistemática de estos trabajos y empleos, muchos de los cuales no son remunerados y, cuando lo son, es de forma precaria e inestable. Algo manifiestamente injusto para las personas cuidadoras, pero también para quienes necesitan de estos cuidados”.

11:22

Cacerolada frente a la Diputación de Bizkaia

Trabajadoras de las residencias de Bizkaia han leído un manifiesto frente a la Diputación, institución que decidió privatizar el servicio hace más de 15 años. “La calidad de las personas usuarias no se puede desarrollar”, en las actuales condiciones, por lo que el cuidado es meramente “asistencial”, han denunciado. Solo 10 de 171 residencias vizcaínas son públicas.

11:32

Una carta de las presas de Martutene: diferencias dentro de la cárcel

En Donostia, en el exterior de la cárcel de Martutene, a las 10.30h ha habido la lectura de una carta escrita por algunas presas de este centro, que resaltan que en prisión también existen “diferencias” de condiciones entre hombres y mujeres. Indican que los hombres que necesitan cuidados se les envía a la enfermería o módulos, dependiendo de la gravedad, mientras que para las mujeres presas “la enfermería no es una opción, todas somos enviadas al módulo”. Asimismo, señalan que estas diferencias se extienden a la hora de realizar cuidados: “Hace poco nosotras estábamos obligadas a hacer por turnos esas tareas”, mientras que los presos recibían una pequeña remuneración y beneficios penitenciarios por ellas.

13:52

Contrapleno en el Ayuntamiento de Bilbao con mociones feministas

El movimiento feminista ha celebrado a las 12h un pleno en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao. En el orden del día figuran temas tan relevantes y postergados como la apertura de la Casa de la Mujer Koloretxe y la publificación del servicio de atención al domicilio, así como pensiones justas para todas y abolir la Ley de Extranjería. También han reivindicado planes de igualdad “reales” y que no sirvan solo para “recibir subvenciones”. En esta performance, todas las presentes han votado a favor de las mociones para reivindicar unos cuidados públicos que garanticen tanto la dignidad a la hora de recibir cuidados como al darlos.

14:07

Las trabajadoras del hogar y los cuidados protestan ante la Oficina de Extranjería

Frente a la sede de la Oficina de Extranjería en Bilbao, en la plaza Pío baroja, trabajadoras del hogar y de los cuidados han hecho una lectura para compartir su situación. “Hemos venido a reivindicar la vulneración constante de los derechos que sufren las trabajadoras del hogar y cuidados, sobre todo, las internas, y que la Ley de Extranjería es una losa que pesa sobre ellas, impidiéndoles acceder a otros empleos de calidad mientras las empuja a trabajar durante muchos años de internas”, ha resumido Liz Quintana, del colectivo Trabajadoras No Domesticadas. Un grupo de trabajadoras se ha concentrado portando brazaletes naranja de sus brazos, el símbolo pacto por el Movimiento Feminista para las trabajadoras que no han podido secundar huelga. Entre otros motivos, porque sus jefes se lo han impedido, porque han tenido que hacer servicios mínimos o porque ni siquiera tienen derecho a huelga.

15:10

Cinco detenidas tras encadenarse en la Diputación de Gipuzkoa

Pasadas las 14h, agentes de la Ertzaintza han detenido a cinco huelguistas que se habían encadenado en la puerta de la Diputación de Gipuzkoa, institución de la que dependen la gestión de las residencias de ancianos, en su mayoría, privatizados. “Gora, gora borroka feminista! Antiracista, antifeixista, antikapitalista”, coreaban las mujeres y hombres presentes durante los arrestos.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936833670 2000w)

.jpg?v=63936833670 2000w)