Opinión

Cuatro condiciones para el ascenso de las pseudociencias

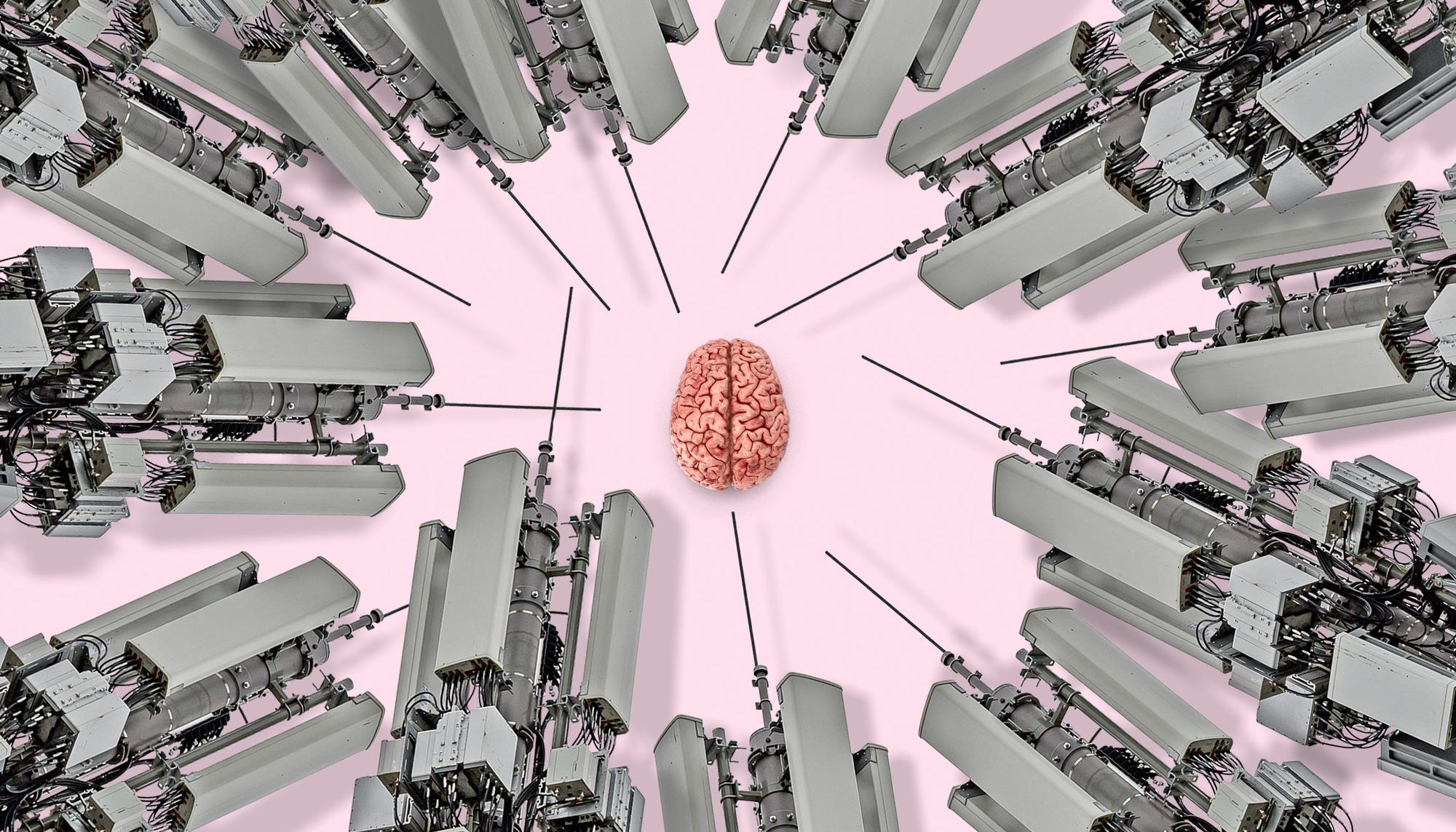

Movimiento antivacunas, Miracle Mineral Solution, pánico al 5G, chemtrails, negacionismo... la pandemia no parece ser una crisis sólo de salud pública, también ha destapado el cajón del ajuar del pensamiento pseudocientífico. Los pilares mismos de las sociedades que circulan sobre los avances científicos pueden verse seriamente afectados. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

Tratar el pensamiento pseudocientífico como superchería es desatender un problema, y refutarlo compilando errores resulta una tarea onerosa e inútil. Porque las pseudociencias, además de prolijas, se arrogan un criterio de verificación excepcional: eximirse de prueba y dejar que los escépticos demuestren sus mentiras. Así, debatir con pseudocientíficos implica admitir peticiones de principio y arriesgarse a que se confunda interés con aprobación. Su estudio debe encararse desde perspectivas que ni se pierdan en sus falacias ni confraternicen por tratarse de un folclore moderno más o menos aceptado.

No hay pseudociencias sin una Ciencia a la que parasitar y negar a la vez

Su proliferación podría integrarse en uno de los temas de estudio de la Antropología: el pensamiento mágico-religioso. Sin embargo las pseudociencias no son pensamiento mágico, ni poseen su riqueza de contenidos. Lo pertinente es encararlas como imaginarios de sociedades donde existe un campo científico institucionalizado. Es la primera condición: no hay pseudociencias sin una Ciencia a la que parasitar y negar a la vez. Las pseudociencias se mimetizan con ella: usan arbitrariamente sus datos, destacan sus incertidumbres y propagan la sospecha (toda pseudociencia convoca la “teoría de la conspiración”). Con esa mímesis no pretenden instituir un paradigma analítico alternativo sino obtener una aceptación como la que poseen las formas de la vida religiosa y los procesos científicos, pero renegando de su carácter comunitario. Si la función del pensamiento mágico es dar sentido grupal a los avatares subjetivos y el valor del saber científico viene de un trabajo colectivo que revierte a la comunidad, el pensamiento pseudocientífico opera al revés: ve lo colectivo como un ámbito del que el sujeto debe separarse para encontrar un sentido que reafirme como única su experiencia particular.

La segunda condición es un entorno social donde la transmisión de experiencias comunitarias se sustituya por el estímulo de los medios, las redes y la industria cultural. Los individuos apremiados a expresar opiniones bajo una plétora de información cambiante, seleccionada en soledad y sin un método coherente, se vuelven permeables a la simplicidad. De todas formas, una educación científica no lleva a pensar o actuar de manera lógica en todos los terrenos. El estatus de la Ciencia no nace del conocimiento universal de sus virtudes explicativas, sino del reconocimiento de su utilidad, y aun éste se torna azaroso. Véase un ejemplo: un artículo fraudulento de A. J. Wakefield en The Lancet (28 de febrero de 1998) extendió la sospecha de que las vacunas propagaban enfermedades infantiles. La negativa a la vacunación produjo una epidemia focalizada. No había una creencia supersticiosa detrás y la información sobre las vacunas estaba disponible. Un lapsus en la transmisión de la memoria colectiva de la enfermedad, que llevó a obviar el nexo entre salud pública y medicina, condicionó el fenómeno. Cuando la calidad de vida se sobreentiende y la enfermedad es “cosa de otros”, la intervención científica se juzga como superflua.

En manos de las pseudociencias la duda metódica de Descartes degenera en una incertidumbre redundante que anula el análisis, suspende las hipótesis en beneficio de la conjetura y reduce el debate a un comercio de opiniones

Tercera condición: las pseudociencias son un producto del “imperio de la opinión” dirigido a un público concreto pero amplio. Para las pseudociencias el conocimiento es preexistente, independiente de las condiciones sociales y materiales, y su aprehensión una ganancia individual en un juego donde todos los problemas son cuestiones de criterio personal. De ahí que vean a las instancias académicas como una burocracia que impide la liberalización del pensamiento y entorpece su desarrollo. Que se ciñan más a la propaganda que al rigor, más a la reedición que a la elaboración fiscalizada y más a la genialidad carismática que a la cooperación se debe a su necesidad de llegar a esa audiencia precisa: la que evalúa la información por lo fácil que sea de evocar, lo coherente que resulte con sus gustos individuales y lo carismático del emisor. Y su técnica para estimularla es seducirla, convencerla de que, por encima de su formación académica, posee cualidades innatas para acceder a todo conocimiento. Esa oferta eleva al diletante a la categoría de investigador, la experiencia personal a la de prueba empírica, cualquier lectura a la de estudio y la opinión a la de axioma. Dicho en forma de chanza: saca el cuñao que llevamos dentro. La llamada a “investigar por uno mismo” y a sospechar de los saberes formales impostando un falso cartesianismo forma parte de esa seducción. En manos de las pseudociencias, la duda metódica de Descartes (cuestionar la percepción subjetiva y las explicaciones teleológicas) degenera en una incertidumbre redundante que anula el análisis, suspende las hipótesis en beneficio de la conjetura y reduce el debate a un comercio de opiniones.

La cuarta condición es la consolidación de la economía como referente primordial: los saberes académicos no están a salvo de la expansión del capital, ni del proceso de desregulación que afecta a cualquier actividad capaz de dar beneficio. La suposición de que las aportaciones de una disciplina son más válidas cuanto más cooperen en la reproducción ampliada del capital y más se amolden a la demanda tiene un riesgo: no pone límites ni para desatender financieramente a las que no aporten ganancias, ni para sufragar prácticas sin validez científica pero que cumplan con ese requisito. Sucede con la peudociencia en medicina: un laboratorio requiere de instalaciones, investigación, personal cualificado...; los preparados homeopáticos, no. Sus inversiones son exiguas en comparación y no necesitan garantía experimental, ergo resultan muchísimo más rentables según la relación inputs/outputs. No es de extrañar que, obviando su falta de fundamento científico, el auge de esa demanda sea atractiva, y que el capital no haga ascos a que las pseudociencias obtengan reconocimiento oficial. Exactamente igual que no los hace al paulatino preterimiento de la Filosofía, la Historia o cualesquiera de las llamadas “ciencias sociales”.

Las pseudociencias y sus géneros de consumo han podido instalarse pues en sociedades donde presencia, uso y prestigio acumulado de los aportes científicos auguraban que las mayorías operarían “científicamente” en su cotidianeidad. Sociedades en las que los sujetos, además de fuerza de trabajo, producen “opinión”; una opinión soberana que, sin espacios para la experiencia colectiva directa y abrumada por una avalancha de informaciones contradictorias, transforma la elección individual en última ratio. Sociedades, finalmente, arbitradas alrededor del beneficio a toda costa y donde se somete al conocimiento a las veleidades del mercado.

Si la pseudociencia seduce es porque aprovecha la individualización no como efecto de la soledad, sino como portadora de un valor: el de las pretensiones de exclusividad. El empleo, por ejemplo, de “terapias alternativas” establece una distinción con respecto del paciente de la medicina, expresa un deseo de separación de lo colectivo y pondera la elección personal frente a la de “todo el mundo”. El discursivo con el que sus usuarios explican su preferencia suena a racionalización: invectivas contra las farmacéuticas, relatos de persecuciones a los terapeutas alternativos, sobre la retirada de un remedio milagroso debida a turbios manejos o sobre errores médicos ilustrado todo con “datos” provenientes de las redes sociales. Pero la cuestión se zanja en cualquier caso con una frase fetiche: “a mí me va bien” o “es mi opinión”. El “efecto individual” de una pseudoterapia y la opinión personal avalan su eficacia sin necesidad de otra consideración.

Como se ve, no estamos tratando con un ritornello supersticioso sino con el pulso entre 200 años de experiencia científica acumulada y la palabra del mercado, la de las “audiencias” de los medios y la de los usuarios de Internet.

Coronavirus

La teoría de la conspiración que se hizo tan viral como el covid-19

La creencia de que la tecnología 5G está relacionada con la expansión del coronavirus, surgida como una teoría de la conspiración en foros y redes sociales, lleva propagándose por la red desde enero, pero no atrajo la atención de los medios hasta principios de abril, cuando un ataque a una antena de telefonía móvil en Birmingham dejó sin cobertura de red móvil a uno de los hospitales de la ciudad británica.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!