Opinión

Salidas que no lo son: recursos sociales frente al muro de la vivienda

En el ámbito de los recursos residenciales, la palabra salida se pronuncia con frecuencia, pero pocas veces se cumple en su sentido pleno. Se habla de “itinerarios hacia la autonomía” como si existiera una puerta de salida clara y transitada. En la práctica, lo que se repite una y otra vez es un tránsito forzado de un recurso a otro, una mudanza constante que convierte la vida en un camino circular: de la urgencia a la semiautonomía, de ahí (en el mejor de los casos) a una habitación de alquiler y, en demasiadas ocasiones, de vuelta a la dependencia institucional.

Este recorrido no responde a un fallo individual de las familias atendidas, ni a una supuesta falta de implicación en su proceso. Tampoco es consecuencia del desgaste emocional de las profesionales que sostenemos los cuidados y acompañamos estas trayectorias. La raíz del problema reside en un entramado estructural donde el acceso a la vivienda se convierte en un privilegio y no en un derecho, un mercado inmobiliario hostil y unas políticas sociales que confían en que, al cabo de unos meses, cada mujer podrá encontrar un alquiler asequible y seguro. La realidad demuestra lo contrario: precios desorbitados, discriminación por perfil familiar, contratos restrictivos y un parque de vivienda pública insuficiente.

El resultado es un espejismo de autonomía. Se construyen itinerarios que prometen independencia, pero que desembocan en un cuello de botella. Los recursos habitacionales cumplen su papel de protección, acompañamiento y transición, pero no pueden derribar las barreras estructurales de un mercado que expulsa sistemáticamente a quienes más necesitan estabilidad. Así, la palabra salida termina significando otra mudanza más, otra urgencia, otra falsa meta en un camino que no parece tener fin.

El proceso de salida como nueva forma de vulnerabilidad

Los recursos residenciales se diseñan como una escalera hacia la autonomía: primero la urgencia, después la transición y, finalmente, la vida independiente. Esta escalera, en la práctica, está rota. Cada peldaño no tiene por qué conducir al siguiente, sino que a veces se dirige a un vacío que obliga a retroceder o a permanecer en equilibrio inestable durante meses.

Acceder a una vivienda estable se ha convertido en el paso más difícil; los itinerarios chocan con un mercado inmobiliario cada vez más complejo y donde el progreso alcanzado en los recursos corre el riesgo de diluirse

Los servicios habitacionales y de apoyo social cumplen un papel esencial: ofrecen protección inmediata, dan un techo, resuelven necesidades básicas y acompañan en los primeros pasos hacia la autonomía. Durante un tiempo, estos recursos han funcionado como escalones efectivos en el proceso de recuperación. Sin embargo, en los últimos tiempos, el verdadero desafío se concentra en el momento de la salida. Acceder a una vivienda estable se ha convertido en el paso más difícil; los itinerarios chocan con un mercado inmobiliario cada vez más complejo y donde el progreso alcanzado en los recursos corre el riesgo de diluirse.

La dificultad de acceder a una vivienda estable no es un problema exclusivo de las familias (de cualquier tipología) que se encuentran en recursos habitacionales; es una situación que atraviesa a toda la población. Si incluso alguien con empleo estable y salario suficiente encuentra obstáculos para poder vivir sola y sostener su vida, resulta evidente que quienes atraviesan procesos de vulnerabilidad, con cargas familiares o ingresos limitados, enfrentan barreras aún más profundas. Este contexto evidencia que la problemática es estructural, no personal, y que cualquier itinerario de salida hacia la autonomía debe tener en cuenta estas restricciones sistémicas.

La búsqueda de salida se convierte en una carrera de obstáculos: precios que duplican la capacidad económica real de una familia monomarental, propietarios que exigen avales imposibles, estigmas hacia las mujeres con hijos e hijas a cargo, racismo o dificultades para acceder con rentas procedentes de ayudas públicas. Todo esto sitúa a las familias en una nueva forma de vulnerabilidad, donde lo que peligra es su estabilidad vital y emocional y, por tanto, la de sus descendientes.

El atasco habitacional repercute directamente en la calidad del trabajo de intervención. Profesionales de los ámbitos sociales, vemos cómo nuestras estrategias educativas y de acompañamiento se esfuman

El atasco habitacional repercute directamente en la calidad del trabajo de intervención. Profesionales de los ámbitos sociales, vemos cómo nuestras estrategias educativas y de acompañamiento se esfuman frente a barreras que no podemos sortear. La creación de grupos, la planificación de talleres, la gestión de citas, el seguimiento individual: todo queda condicionado por la imposibilidad de cerrar un proceso de salida y de reajustes de expectativas cada vez más humillantes. Cada intento frustrado no solo desgasta emocionalmente a las profesionales, sino que también erosiona el vínculo con las familias a las que acompañamos. La frustración surge cuando se topan con una realidad que les explicamos pero que no pueden conocer ni entender por completo: los límites del mercado inmobiliario, las barreras estructurales y las dificultades invisibles que se atraviesa en el final del recorrido institucional. Este desgaste compartido afecta la motivación, debilita la confianza mutua y puede ralentizar los avances alcanzados en los procesos de autonomía.

Para muchas personas migrantes, el proceso de salida se enfrenta además a una desilusión profunda respecto a las expectativas iniciales. Todo el esfuerzo invertido en insertarse en el mercado laboral, generar ahorros o construir un proyecto vital choca con la dificultad de acceder a una vivienda o habitación adecuada, con la incertidumbre sobre la maternidad en contexto de familia monomarental en caso de serlo y con la complejidad de comprender un entorno nuevo. Muy pocos proyectos migratorios contaban con estas barreras estructurales, y no se trata de un fracaso personal: es la realidad de un sistema que exige autonomía mientras mantiene obstáculos que limitan cualquier proyección.

El coste invisible: burnout y retrocesos

El bloqueo estructural en el acceso a la vivienda también impacta de manera profunda en quienes acompañamos estos procesos. El esfuerzo constante por sostener itinerarios que se topan con un muro externo genera desgaste emocional y profesional. Este impacto compartido deteriora la motivación, debilita la confianza mutua y ralentiza los logros alcanzados, generando un círculo donde la vulnerabilidad de las mujeres y el desgaste de las profesionales se retroalimentan.

Con frecuencia, las profesionales dejamos de ser acompañantes para dedicarnos a la búsqueda de vivienda, actuando casi como un fondo buitre más

Con frecuencia, las profesionales dejamos de ser acompañantes para dedicarnos a la búsqueda de vivienda, actuando casi como un fondo buitre más, y a la mediación comunitaria que, en ocasiones, salva los procesos, a pesar de no ser funciones específicamente previstas.

Comprender este coste invisible es clave para repensar los procesos de intervención: no se trata solo de acompañar a las mujeres, sino de sostener estructuras que permitan a los equipos profesionales trabajar sin agotamiento extremo, proteger el vínculo de confianza y garantizar que los avances en autonomía no se diluyan frente a barreras que escapan a nuestro control.

El mito de la autonomía sin vivienda

Durante años se ha hablado de autonomía como si fuera un proceso lineal: primero se resuelven las emergencias, luego se adquieren habilidades y se construye un proyecto vital, y finalmente se alcanza la independencia. Sin embargo, este enfoque omite un elemento fundamental: la vivienda estable. No importa cuán comprometidas estén las usuarias y usuarios ni cuán sólido sea el acompañamiento profesional; sin un hogar seguro y accesible, la autonomía permanece en suspenso.

Esta visión idealizada de la independencia coloca toda la responsabilidad sobre las personas que atraviesan los recursos: se espera que se inserten laboralmente, ahorren, gestionen trámites y afronten la conciliación y la crianza, mientras el sistema les exige superar barreras que no pueden controlar.

El resultado es paradójico: se enseña a las familias a “ser autónomas”, mientras se les niega la base material imprescindible para ejercer esa autonomía. La independencia no puede construirse sobre itinerarios precarios y temporales; requiere un techo estable, una vivienda segura y la certeza de que los avances logrados en los recursos no se desvanecerán por factores externos. Reconocer esto es clave para diseñar políticas y prácticas que realmente permitan a las mujeres salir de la violencia y mantener su proyecto vital sin depender de la suerte o de la disponibilidad aleatoria del mercado inmobiliario.

Como profesionales, nuestra intervención se ve limitada por las reglas del mercado de vivienda actual. Podemos acompañar, orientar y ajustar expectativas, pero la realidad no se puede transformar de la noche a la mañana. Tener un proyecto de vida asentado en una habitación de alquiler puede ofrecer cierto respiro temporal, pero no constituye una base sólida para la autonomía, por muy normalizado que lo tengamos. Reconocer esta limitación nos obliga a ser estratégicos, a acompañar con realismo y a reforzar los recursos de apoyo emocional y social.

Posibles soluciones: usar lo que ya existe

Frente al bloqueo del mercado inmobiliario, las soluciones no pasan necesariamente por construir más viviendas, sino por mirar y aprovechar las que ya existen. En España, una parte significativa del parque residencial permanece vacía durante años, mientras que apenas un pequeño porcentaje de los alquileres se ofrece a precios accesibles. Esta disparidad muestra que es posible generar oportunidades utilizando viviendas desocupadas, adaptándolas para programas de vivienda social y garantizando que las personas vulnerables puedan contar con un hogar seguro mientras consolidan su proyecto de vida.

Para lograrlo, es imprescindible fomentar la colaboración entre empresas públicas y privadas. La combinación de recursos del sector público, que puede ofrecer garantías y acompañamiento social, con la disponibilidad del parque privado y la flexibilidad de gestión de las propiedades vacías, permite abrir puertas a soluciones estables y asequibles. Experiencias que integran estos enfoques han demostrado que la intermediación y la cesión de viviendas infrautilizadas, tanto en zonas urbanas como rurales, puede convertirse en un instrumento eficaz para asegurar proyectos vitales sólidos, evitando que la autonomía dependa de habitaciones compartidas o soluciones precarias.

Además de estas estrategias, existen modelos innovadores que han mostrado resultados positivos en el acceso a la vivienda. Por ejemplo, el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso, en marcha de diferentes comunidades autónomas, ofrece una alternativa al mercado inmobiliario tradicional, garantizando estabilidad y comunidad para sus residentes. Este modelo ha sido reconocido por su enfoque sostenible y participativo. Otro ejemplo es el modelo Startblok, originario de los Países Bajos, que proporciona viviendas temporales y asequibles para jóvenes y migrantes, promoviendo la integración social y la autogestión comunitaria.

El cohousing, o vivienda colaborativa, también ha ganado terreno como una solución viable. Diversas iniciativas de la Comunidad de Madrid y Barcelona promueven la convivencia intergeneracional y la cooperación entre vecinos, reduciendo costes y fortaleciendo el tejido social. Estos proyectos han sido reconocidos por su innovación social y su capacidad para ofrecer soluciones habitacionales sostenibles.

El objetivo es cambiar el foco: en lugar de esperar a proyectos futuros o nuevas construcciones, poner en valor la vivienda que ya está construida y disponible, para que cada usuaria pueda desarrollar un proyecto vital sólido. Esta estrategia no solo favorece la autonomía de quienes acompañamos, sino que también permite a las profesionales intervenir con más eficacia, centradas en impulsar procesos de desarrollo y no en gestionar crisis permanentes provocadas por la falta de un techo estable.

De “salidas” a soluciones reales

Salir de exclusión no es simplemente mudarse de un recurso a otro ni cumplir con itinerarios estandarizados; es poder construir un proyecto de vida con seguridad y estabilidad.

El camino hacia la autonomía exige reconocer que la protección y el acompañamiento son solo una parte del proceso. Sin un techo estable, cualquier avance educativo, social o laboral se vuelve frágil

El camino hacia la autonomía exige reconocer que la protección y el acompañamiento son solo una parte del proceso. Sin un techo estable, cualquier avance educativo, social o laboral se vuelve frágil. Las soluciones pasan por aprovechar la vivienda existente, fomentar la colaboración entre sector público y privado, explorar modelos innovadores de vivienda cooperativa o colaborativa, y garantizar que cada mujer pueda asentarse en un espacio que le permita consolidar su proyecto vital.

No se trata de esperar a que las condiciones ideales se den, sino de adaptar los recursos y estrategias a la realidad concreta, ofreciendo apoyo real, acompañamiento sostenido y alternativas viables que fortalezcan la autonomía sin depender de la buena suerte. Porque la verdadera salida no está en las mudanzas, sino en poder decir que se tiene un hogar seguro donde crecer, reconstruirse y proyectar la vida más allá de las circunstancias adversas que han aparecido.

Pero todo esto no se puede construir únicamente desde la parte de abajo de la pirámide de poder, donde nos encontramos las profesionales de a pie. Las soluciones requieren que las estructuras y las políticas públicas reconozcan el problema y promuevan distintos tipos de gestión, desde la intermediación con el parque privado de viviendas hasta modelos innovadores de vivienda social, cooperativa o colaborativa. Solo abordando las barreras estructurales se podrá garantizar que los proyectos de vida que acompañamos tengan una base sólida y sostenible.

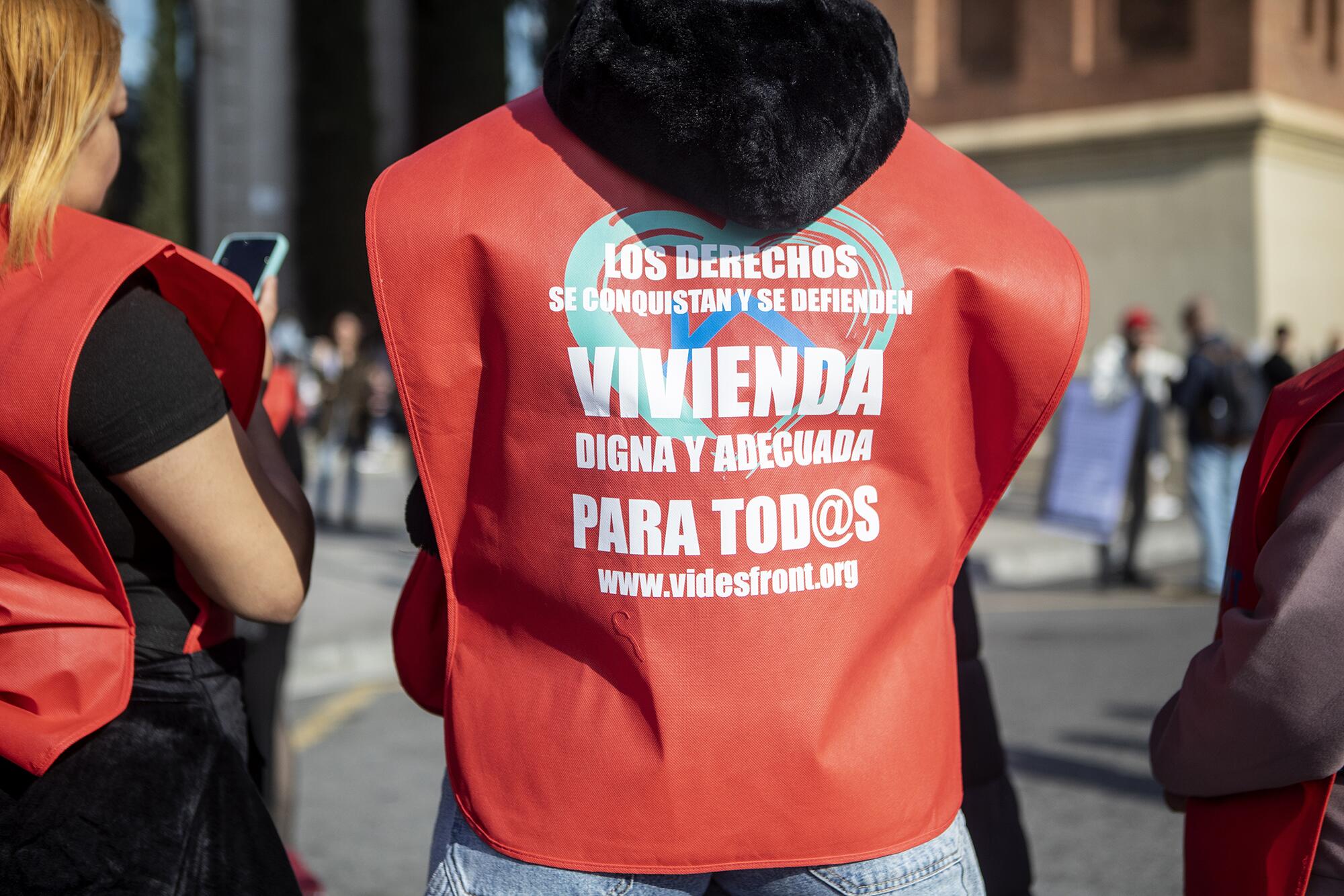

Derecho a la vivienda

La parálisis del Gobierno en materia de vivienda complica el ‘coliving’ con Sumar

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936833670 2000w)

.jpg?v=63936833670 2000w)