Opinión

Elvira Quintana y el exilio transterrado. Poesía, éxodo y memoria

En 1971, a instancias de Alejandra Molina Zamora, se publicó en México un libro de carácter póstumo, Poesías de Elvira Quintana. Su autora, Elvira Quintana Molina, había sido una de las más reconocidas actrices mexicanas de las dos últimas décadas, con medio centenar de películas de éxito en su haber, desde que comenzara su andadura con El misterio del carro express, estrenada en 1953, hasta su último trabajo para la gran pantalla, Los años verdes, proyectada en 1966. Su exuberante figura, su talento como actriz y su sensualidad a la hora de actuar hicieron que en España, receptora de un abundante cine mexicano pródigo en rancheras y boleros, sus películas fueran catalogadas para mayores de 18 años, lo cual no evitó que adquiriera una gran fama entre el público español.

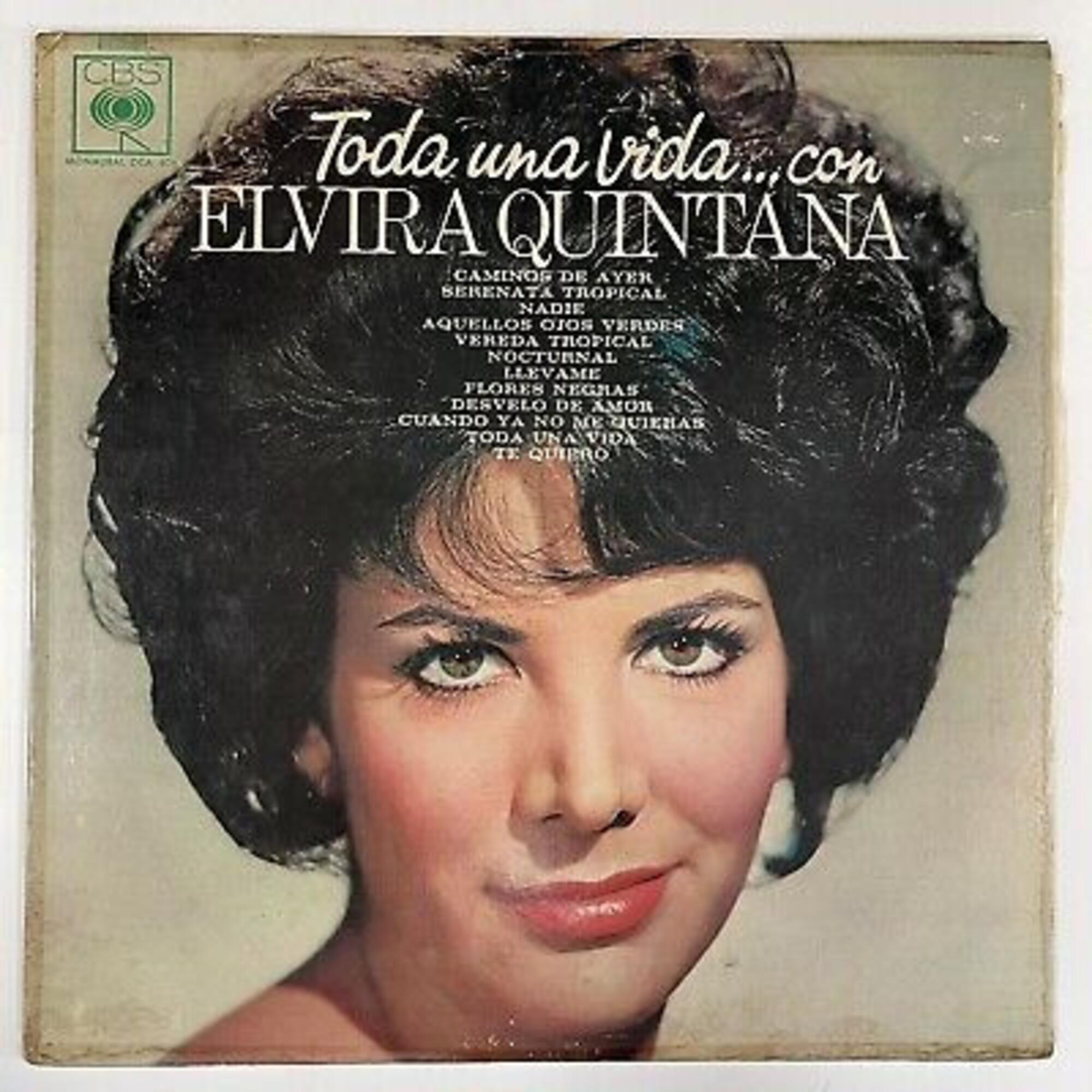

Aparte de su producción cinematográfica también hizo teatro, radio y televisión. Como cantante llegó a grabar cinco álbumes de estudio, bajo el prestigioso sello discográfico CBS, con célebres canciones de la época. Escritora en los ratos libres que le permitía su oficio como actriz, jamás dio en vida a la imprenta sus poesías. Su madre fue quien las dio a conocer tras su muerte.

Había nacido en Montijo, pueblo de la provincia de Badajoz, en España, un 7 de noviembre de 1935. Falleció en Ciudad de México el 8 de agosto de 1968, a la edad de 32 años, a consecuencia de una hemorragia cerebral provocada por complicaciones de una insuficiencia renal, a la que le había llevado un tratamiento inadecuado y crónico de inyecciones de silicona para realzar su figura en pechos y piernas. Desde un año antes, que se sabía públicamente su dolencia, dos españoles se ofrecieron en España para donarle un riñón. En México un total de 28 personas estaban dispuestas a dar el suyo. Nada la pudo salvar.

Su madre, Alejandra Molina Zamora, publicó sus versos tres años después, no tan conocidos como sus películas, pero sí de un indudable valor poético ligado a esa generación de españoles y españolas que se vieron obligados a emprender el exilio tras la Guerra de España. No de aquella primera oleada que partió en los estertores de una barbarie que aquí no deseamos llamar guerra civil, sino de aquella otra generación que logró salir del país huyendo del desprecio y de la muerte en vida que los vencedores impusieron a los familiares de los leales al régimen constitucional de la República. Eran los perseguidos y las perseguidas, los humillados, las silenciadas, quienes se marcharon varios años después de la guerra con la convicción de que jamás regresarían, llevando a sus espaldas un tiempo ocre de palabras mudas que siempre les acompañaría en aquel viaje de irás y no volverás. Elvira Quintana hablaba así en una de sus poesías al rememorar su infancia en tierra española (“La hora amarilla”):

Es la hora terrible que todos llevamos

dormitando en la espalda.

Es la hora amarilla, la estéril.

La que no tiene llanto.

Hora seca de campo triste y polvoriento

pisado por febriles campesinos.

Polvo en los ojos y cansancio de sol

y de silencios…

Las páginas de este libro, su edición y las circunstancias que la rodearon, nos servirán para recordar que quienes llegaron a México en aquellos años no fueron al destierro, sino al “transtierro”, término inventado por el filósofo y rector de la Universidad Central de Madrid, también refugiado, José Gaos (Confesiones de transterrado). Gaos se sintió “empatriado” en un país que abrió sus brazos a la República española y a su ciudadanía, con su Gobierno y sus Cortes republicanas, hasta el punto de que acogió, como escribió en su artículo, “a sujetos tan inútiles en todos los casos como los profesores de filosofía cuando no francamente perjudiciales“. No en vano México reconoció pronto al Gobierno republicano en el exilio, mientras jamás reconoció al Gobierno de Franco. Hasta 1977, muerto ya el perro, pero no la rabia, no se volvieron a retomar unas relaciones diplomáticas bilaterales interrumpidas con el gobierno bastardo desde 1939. Esa vuelta a la normalidad, disuelta la Segunda República por sus últimos presidentes, José Maldonado y Fernando Varela, fue noticia muy sonada al otro lado del Atlántico, mientras se ignoró por los medios españoles del momento.

De los árboles y bosques al cementerio azul. Represión en Montijo

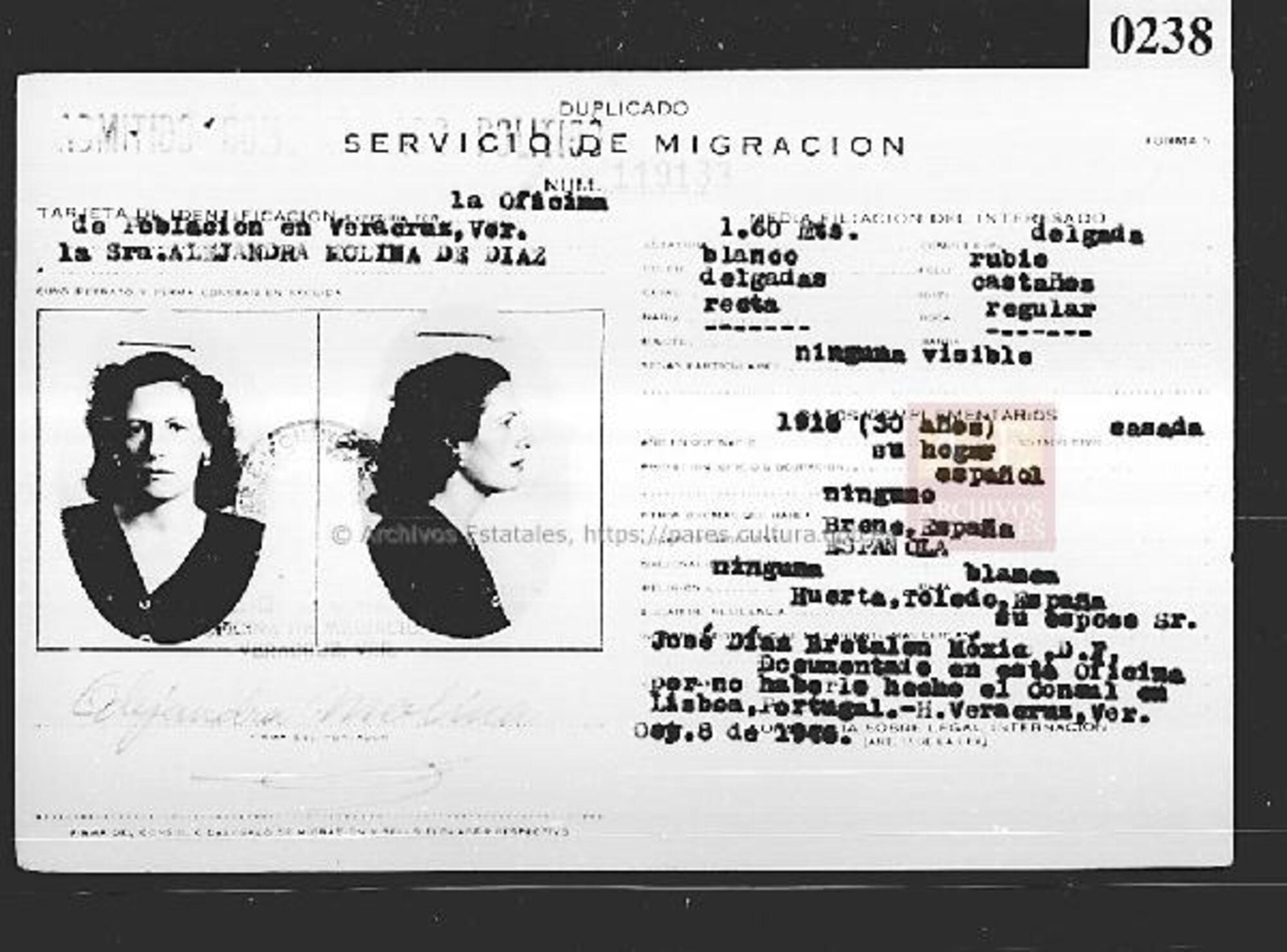

Alejandra María Molina Zamora nació en Brenes, provincia de Sevilla, en 1916. De complexión delgada, 1,60 de altura, tez blanca, cabello rubio, cejas delgadas, ojos castaños, nariz recta y boca regular, residía con su familia en La Roca de la Sierra, desde donde partió, muy joven, a servir a la casa de los Quintana, una familia rica y burguesa que vivía en la calle Carreras de Montijo, donde conoció a uno de los hijos, Pedro María Quintana Gragera, abogado de profesión. Ambos se enamoraron y se casaron en los primeros años de la República, a pesar del repudio y del rechazo de la familia de Pedro Quintana. Su unión fue motivo de escándalo entre la gente bien del pueblo, donde la Iglesia seguía ejerciendo una gran influencia. Un personaje torvo y perverso, el cura Juan Pérez Amaya, cuya retorcida memoria ya relatamos en otro lugar, dominaba a la parroquia montijana. Su labor y empeño en tejer la desgracia que al final envolvería a los Quintana Molina partía de la colaboración de este último, en calidad de corresponsal, con algunos periódicos de izquierda, como La Libertad, de Badajoz, donde solía verter sus crónicas y donde publicó un provocador artículo, declarando su agnosticismo, bajo el título “Los sindios”.

Tomado el pueblo por los bárbaros, comenzó una dura represión a manos de los propios vecinos de derechas, a pesar de que no se había producido ninguna muerte a manos de las izquierdas

Pedro y Alejandra tuvieron dos hijas. La primera, Juana María, nació en 1932. La segunda, Elvira, a finales de 1935. Apenas unos meses después, en agosto de 1936, las columnas militares de Yagüe que avanzaban desde el sur hacia Madrid hicieron alto en el cercano cerro de Lobón y apuntaron sus cañones hacia el pueblo de Montijo, obligando a la corporación constitucional municipal a rendirse. Tomado el pueblo por los bárbaros, comenzó una dura represión a manos de los propios vecinos de derechas, a pesar de que no se había producido ninguna muerte a manos de las izquierdas. A muchos -se estima que a más de 120- los mataron en el pueblo. A otros, como a Pedro Quintana, se lo llevaron las fuerzas de Yagüe hacia Badajoz. Testigos de la época dijeron que por indicación de una “autoridad de la Iglesia”, posiblemente el cura párroco. Le mataron en la Plaza de Toros el 30 de noviembre de 1936. Elvira Quintana recordó a su padre en sus poemas (“Debía haber”):

Mi padre murió cuando yo era tan pequeña

que no puedo recordar ninguna de sus caricias.

He crecido sola de árboles y bosques.

Mis palomas nunca tuvieron sangre.

(…)

Y debía haber el muro inmenso de su fortaleza

para que yo pudiera esconderme a llorar mi soledad.

Aquel episodio marcó la vida de Alejandra Molina y sus hijas. En Montijo, tras el golpe de Estado, se impuso un dominio absoluto de los elementos de derechas, militares como la Guardia Civil, falangistas y significados religiosos, con el cura Pérez Amaya y los miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de Barbaño a la cabeza, que organizaban los actos litúrgicos paseando por el pueblo el icono de la Virgen patrona mientras los mismos acólitos mataban a mansalva a gente honrada. Elvira Quintana, en sus versos recordaba así el asesinato de su padre y el dolor de su madre (“Infancia”):

Yo tenía que salvar a mi madre,

y no sabía cómo salvarla del llanto

y del luto.

Habían matado a mi padre…

y mi padre me miraba siempre desde su retrato…

Tengo miedo, tengo frío y miedo… mucho miedo…

Los soldados caminan por la carretera

fumando cigarros, hablando, riendo…

Me escondo para que no me miren

y me voy hacia el trigo que es mi amigo,

hacia el trigo pequeño de una cuarta.

El terror de los asesinatos se acompañó del repudio y del rechazo a las familias de los rojos. En el caso de Alejandra Molina, viuda a cargo de dos hijas muy pequeñas, se sumaba el hecho de tener un hermano, Evaristo Molina Zamora, también conocido por José, que se había significado como elemento destacado de Partido Socialista en La Roca de la Sierra, integrando como vocal el comité de huelga creado tras el golpe de Estado de julio. Evaristo fue asesinado en los primeros días de la ocupación, dejando viuda a su esposa, Áurea Rosado Jaén, también conocida por Rosa, y huérfanos a sus hijos, embargándoseles la casa mediante un expediente de incautación de bienes (disponible en PREMHEX).

Llegó entonces a estos pueblos un tiempo de cadáveres a manos de uniformes azules, que hicieron de ellos camposantos plagados de simbología religiosa y rituales macabros a brazo alzado de los vencedores. La huérfana de Pedro Quintana evocó aquel silencio de los campos, bajo el estridor de la chicharra, al recordar su malogrado tiempo de infancia y orfandad señalada (“Pedazos de mí misma, XIV”):

Era un cementerio azul,

con delgados árboles rectos…

El silencio, ávido,

se bebía los ruidos de los insectos…

Era un cementerio antiguo,

un cementerio de pueblo…

Con grandes cruces serenas

de brazos quietos y abiertos.

Qué triste la derrota. Huida y clandestinidad en Lisboa

A partir de 1941 Montijo fue el lugar de destino de miles de presos republicanos, que acabaron trabajando como esclavos de Franco en la construcción de las presas, canales y acequias que darían lugar al llamado Plan Badajoz, un plan ideado desde mucho antes del franquismo para convertir las tierras de secano pacenses en regadíos. Para ello se construyó la Segunda Agrupación de Colonias Penitenciarias Militarizadas (llegó a haber seis en toda España), un eufemismo para denominar el campo de concentración franquista que todavía hoy se mantiene en buena parte en pie. Allí, en ese campo de concentración, acabó destinado el preso republicano José Díaz Bretal.

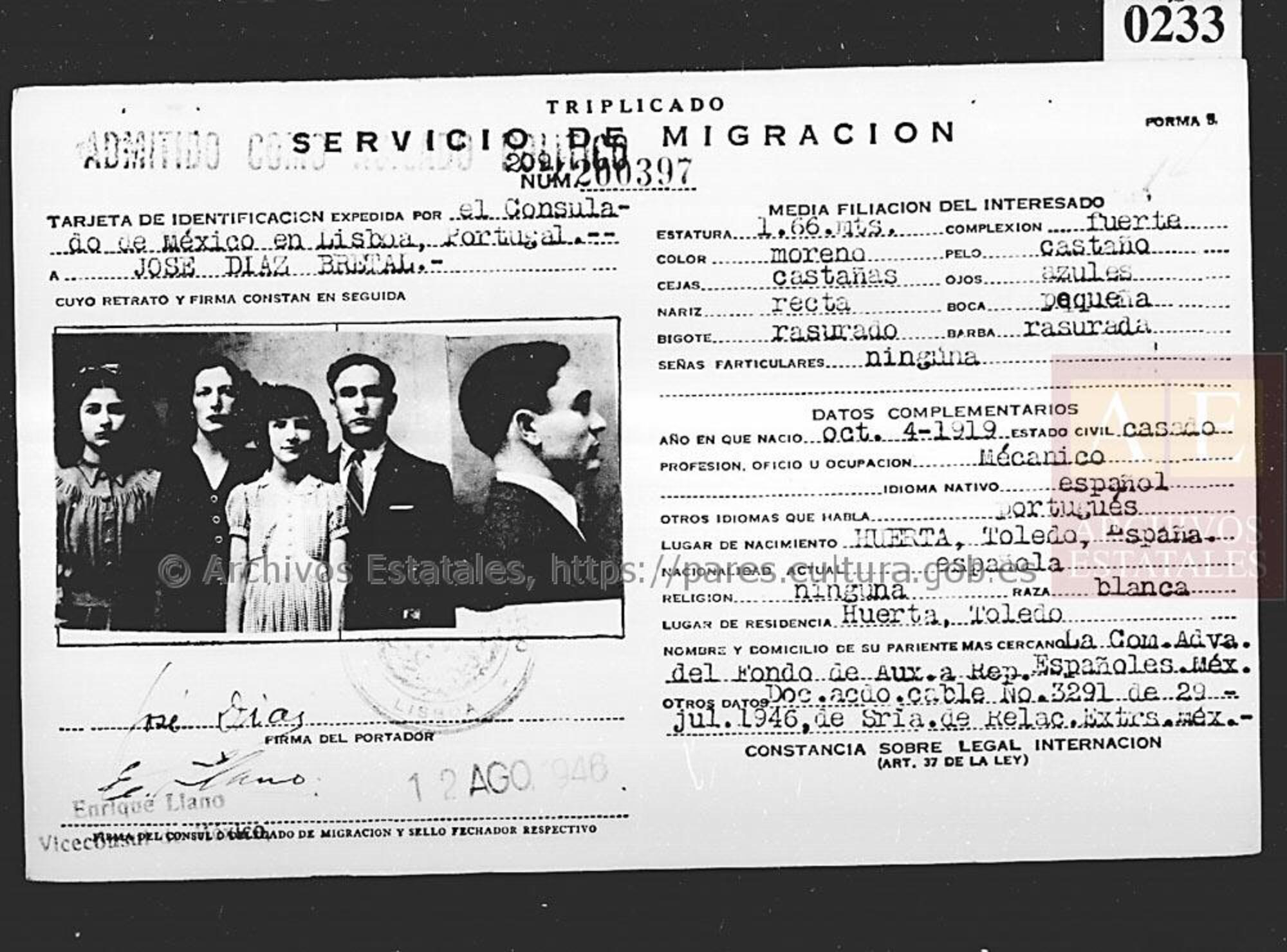

Díaz Bretal, José, nació el 4 de octubre de 1919 en Huerta de Valdecarábanos, provincia de Toledo. Perito mecánico de profesión, era de complexión fuerte, 1,66 de estatura, tez morena, pelo castaño, ojos azules, nariz recta, boca pequeña y cara rasurada. Residente en Puebla de Almoradiel, de la misma provincia, luchó en defensa de la República. Tras ser apresado, fue condenado a muerte, siéndole conmutada la pena por la inferior de 30 años de reclusión. En una fecha incierta, fue trasladado a las colonias penitenciarias de Montijo, con intención de redimir la pena con trabajos forzados.

En Montijo siempre existió cierta leyenda acerca de la huida de un preso de las colonias con Alejandra Molina y sus hijas. A día de hoy sabemos que las tres mujeres emprendieron el exilio en compañía de José Díaz Bretal

En Montijo siempre existió cierta leyenda acerca de la huida de un preso de las colonias con Alejandra Molina y sus hijas. A día de hoy sabemos que las tres mujeres emprendieron el exilio en compañía de José Díaz Bretal, quien en algún momento debió de abandonar las colonias, muy posiblemente en calidad de libertado condicional, dado que a partir de 1943 y debido al miedo que las autoridades tenían de que cambiaran las tornas a causa del giro en el conflicto mundial, numerosos presos comenzaron a alcanzar esta condición, sujetos a los designios de la junta de libertad condicionada, que establecía el lugar de residencia del penado y la obligación, por destierro, de no volver a su localidad de origen hasta que no cumpliera íntegramente la pena.

En los registros archivísticos de las colonias referentes a los fugados directamente del campo de prisioneros mientras cumplían sus penas, no existe constancia de la huida de José Díaz Bretal. Ello lleva a pensar que la huida se produjo una vez obtenida la libertad condicional. En Montijo fue habitual que muchos de los presos se quedaran a vivir en el pueblo, donde formaron nuevas familias. Estaban obligados a no abandonar la localidad, salvo autorización del director de las colonias, que en ningún caso la hubiera otorgado para salir del país. Sin embargo, sabemos por su expediente de refugiado que José Díaz Bretal y Alejandra Molina, en compañía de sus hijas Juana y Elvira, estaban en Lisboa en marzo de 1945, gracias al fondo archivístico del consulado de México en Portugal. Este consulado, en correspondencia con el servicio de migraciones, fue el responsable de la salvación de cientos de españoles y europeos que huían a América, al ser en los primeros años cuarenta Lisboa el único puerto abierto para el escape, en una Europa ocupada por los totalitarismos. En una relación de telegramas consulares de esa fecha, marzo de 1945, comunicada a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, se solicita la admisión para viajar hasta México, entre otras personas, para José Díaz Bretal, Alejandra Molina Zamora, Juana Quintana Molina y Elvira Quintana, “debido a que su situación es comprometida” (solicitud Nº 61, con fecha de apertura de marzo de 1945 y fecha de cierre de noviembre de 1947, AEMPOR, LEG. 9, EXP. 29, Archivo Histórico Genaro Estrada).

Estos expedientes acompañan a un memorial en el que se denuncia que las autoridades portuguesas no respetan el acuerdo que se tenía con el consulado de México y detienen a ciudadanos españoles para ser repatriados. A partir de 1945, finalizada la guerra mundial, se origina una segunda oleada de emigrados españoles a México. Tolerada la dictadura franquista por los vencedores y convencidos de que la situación en España no iba a cambiar, quienes ahora huyen son los familiares de los que se fueron en 1939, o de los que desaparecieron durante ese primer momento de represión tras la guerra, como fue el caso de la familia Quintana Molina.

En 1945 Lisboa seguía siendo la puerta hacia el refugio, dado que Francia ya no admitía más refugiados, vista la situación de emergencia humanitaria que sufría tras la guerra. Unos 2.000 españoles, huidos del país vecino, residían semi escondidos en la capital lusa, como se desprende del mismo informe donde aparecen las Quintana Molina. Una práctica habitual del consulado mexicano lisboeta era la de facilitar un visado de tránsito hacia América a quienes llegaban sin documentación alguna, por haber pasado la frontera de forma irregular. Los barcos de transporte no aceptaban a pasajeros sin una mínima documentación, salvo en los casos de repatriación. Finalmente, las Quintana y Díaz Bretal, faltos de documentos, consiguieron la tarjeta del Servicio de Migración (tarjeta 200397), emitida por el consulado de México en Lisboa, en la que consta como referencia la comisión administrativa del fondo de auxilio a los republicanos españoles. Se les dio una única tarjeta, emitida a nombre de José Díaz Bretal, en cuya fotografía aparecen los cuatro y se declaran como casados Alejandra y José. En el apartado de datos referente a la religión de Díaz Bretal consta: ninguna.

El nuevo matrimonio, en compañía de sus hijas, partió de Lisboa el 12 de agosto de 1946. Juana tenía 14 años y Elvira 10. Embarcaron en el Foz do Douro, un barco de vapor de bandera portuguesa muy significado en el transporte de exiliados españoles de Portugal a América que seguía prestando sus servicios. Tras una larga travesía, en compañía de otros derrotados, arribaron al puerto de Veracruz el 3 de octubre de 1946.

Elvira dejó constancia de aquella derrota y del inicio de la nueva vida que les esperaba al otro lado del Atlántico en unos maravillosos versos (“Soldados muertos”):

Qué triste es la derrota.

Qué triste amanecer con la sangre de la aurora

cubriéndonos el cuerpo.

Qué triste sentir que somos soldados muertos

en la batalla de la vida,

qué triste es saberlo.

Casa de cuero y de sangre. Una nueva vida

Al desembarcar en Veracruz el servicio de migraciones le sella la visa a José Díaz Bretal, donde se puede leer:

“Admitido en calidad de ASILADO POLÍTICO, por acuerdo del C. Sub-Secretario de Gobernación comunicado telefónicamente por el Sr. Palacios del Departamento de Migración en la fecha. Exento de repatriación conforme Art. 90 de la Ley de Población. Deberá inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros antes de 30 días”.

También se le facilitó una tarjeta de admisión a Alejandra Molina, en la misma oficina de migraciones de Veracruz, documento que se le expide, textualmente, “en esta oficina por no haberlo hecho el cónsul en Portugal”, concediéndose, también, la admisión en calidad de asilada política. Gracias a estas tarjetas, acompañadas por las fotografías de los cuatro asilados extremeños, podemos saber sus características físicas.

Tras instancia realizada por Díaz Bretal el 9 de octubre desde México DF, fueron acogidos por el Comité Técnico del Fideicomiso para Auxiliar a los Republicanos Españoles, el organismo creado en 1945 por decreto del gobierno mejicano para sustituir y dirimir la pugna entre los negrinistas del SERE (Servicio de Evacuación de los Refugiados Españoles) y los prietistas del JARE (Junta de Auxilio de los Republicanos Españoles). Este servicio se encargaba de facilitar ayudas a los españoles que llegaban, tanto en dinero como trabajos o domicilios. La solidaridad inicial que hubo entre españoles en México se traduce en el hecho de que incluso los médicos exiliados no cobraban a sus compatriotas.

En el expediente del refugiado en México José Díaz Bretal (Archivo General de la Administración, AGA,12,02742,019), consta la ayuda que les prestó este servicio nada más llegar, a través de la figura de Magín Miró Vives, médico que tenía entonces 56 años, natural de Valls, provincia de Tarragona, maestro nacional desde 1908 y licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, grado de Doctor por la Universidad Central de Madrid, miembro de la UGT de Barcelona. Murió en México DF el 28 de agosto de 1953. Si hacemos constar sus datos es por llamar la atención del altruismo que se profesaron mutuamente entre los exiliados, sin mirar su condición social.

Magín Miró hizo llegar a la familia a su llegada un auxilio de 300 pesos, para otorgarles después otros 300 pesos más y 60 para el gasto en documentación. En el expediente sigue constando como esposa la relación de Alejandra Molina con José Díaz, mientras en la ocupación de las hijas figura “estudiantes”. Muy posiblemente la filiación marital de Alejandra y José era en ese momento falsa, producto de su necesidad para huir de España y Portugal y la falta de documentación de Alejandra y sus hijas. En una de las muchas biografías breves de Elvira Quintana que se hicieron con el tiempo en la prensa rosa, declaraba que su madre se casó con José en 1947, ya en México.

A pesar de que el Gobierno mexicano había abierto las puertas a los refugiados españoles con su apoyo a la República, no todo fueron rosas para estos “transterrados”. Como recordó Carlos Blanco Aguinaga, que también llegó a México como niño en calidad de hijo de refugiados, en 1939, a veces se palpaba cierto rechazo en el ambiente, proveniente desde tres frentes. Uno era el de la población mexicana de extracto más humilde, que seguía llamando “gachupines” a los recién llegados, el nombre que tradicionalmente se les había dado a los españoles desde la colonización; el segundo era el de los mismos y reales “gachupines”, los emigrados españoles por motivos no políticos en México que eran de derechas, sinarquistas, propietarios de negocios y tierras, adeptos a Franco; por último, el fascismo mexicano liderado por el académico Alfonso Junco, que abogaba por la expulsión directa de los recién llegados y por el reconocimiento del Gobierno de Franco. Aparte estaba el asunto de los “niños de Morelia”, “de infeliz destino”, como escribió Clara E. Lida.

En los años 50, según Blanco Aguinaga, ya apenas se utilizaba la palabra “refugiado” para hablar de los españoles, volviendo a ser todos “gachupines” o, simplemente, “españoles”. Los transterrados, convencidos ya de que el régimen de Franco jamás desaparecería, se fueron mexicanizando, sin que les abandonara jamás aquel recuerdo de su España querida, de sus patios, de sus plantas, de sus músicas. El desarraigo quedó para aquella primera generación de la España peregrina que comenzó a llegar nada más acabar la guerra y que siempre tuvo preparada la maleta para volver. Elvira expresaría muy bien este desarraigo en unos cuartetos que llevan por título “Mi casa y mi barca”, dedicados a García Lorca, que enlazan con la tradición popular tenebrista mexicana asociada a José Guadalupe Posadas y sus catrinas:

¡Hermanos muertos, venid!

¿Allí también duele el alma?

A mí me duele la mía,

más no sé cómo aliviarla.

¡Hermanos muertos, venid…

estoy tan sola en la casa!

Casa de cuero y de sangre

amueblada de mi alma…

La raíz de lo profundo

se obstina en doler la estancia

y la sal en espirales

se desmaya en las ventanas.

Hermanos muertos, venid…

acompañadme a mi casa.

Traed soles de sonrisas

para iluminar mi barca.

(Remo con brazos de tiempo

y mi casa nunca avanza).

Negro obstinado persigue

mis puertas y mis ventanas

y pregunto por mi muerte

mientras mi muerte me llama.

Tuya es la hacienda. Mía es la voz antigua de la tierra

Los Díaz Molina se establecieron en Ciudad de México. Alejandra y José tuvieron otro hijo, José Ramón Díaz Molina. Elvira Quintana comenzó a trabajar en una tienda y pronto se aficionó, junto a su hermana Juana, al teatro, participando en algunas obras. No dejó sus estudios, cursando la secundaria y el primer año de preparatoria, el equivalente a nuestro bachillerato. Su sueño era ser profesora o estudiar medicina, pero durante un tiempo mantuvo un amor de juventud con un joven que actuaba de extra en los Estudios Tepeyac, en la avenida Ticomán, donde comenzó a participar como extra en algunas producciones. El director de cine Manuel Gómez Urquiza se fijó en ella y la convenció para que cursara los estudios de arte escénico, durante tres años, en el Instituto Teatral y Cinematográfico de la ANDA, un sindicato de artistas independiente fundado en 1934 por artistas de la época, como Jorge Negrete, Mario Moreno “Cantinflas”, Fernando Soler, María Tereza Motoya…Para entrar en el instituto tuvo que realizar una prueba. Eligió un poema de Federico García Lorca que declamó con gran éxito. Tenía 17 años.

Fue compañera de estudios de otras grandes actrices, como Sonia Furió, hija también de exiliados, o Kitty de Hoyos. A partir de 1953 comenzó su carrera meteórica como artista de cine, que no vamos a relatar aquí por considerar fácil de encontrar hoy día en diversos archivos sobre cinematografía y música. En poco tiempo se convirtió en una actriz y cantante de fama. Compartió cartel con las más deslumbrantes estrellas mexicanas de la época, mientras en las duras jornadas de trabajo plasmaba sobre el papel sus sentimientos más íntimos, reflejados en el libro póstumo que su madre publicó.

Uno de aquellos grandes transterrados en México, León Felipe, expresó de forma sublime lo que significó el exilio:

Hermano, tuya es la hacienda,

la casa

el caballo

y la pistola.

Mía es la voz antigua de la tierra.

Tú te quedas con todo y me dejas desnudo

y errante por el mundo…

Más yo te dejo mudo…, ¡mudo!

¿cómo vas a recoger el trigo

y a alimentar el fuego

si yo me llevo la canción?

Y la canción se fue a México. En el acervo de Elvira Quintana descansaba toda la poesía española de la primera mitad del siglo XX. La condición de periodista de su padre, la segura cultura de su madre, empeñada en que sus hijas estudiaran, el exilio al país azteca de poetas de la talla de Moreno Villa, Pedro Garfias, Concha Méndez, Domenchina, León Felipe, Ernestina de Champourcín, el mentor de todos ellos Enrique Díez-Canedo, Altolaguirre, Luis Cernuda en su última época, Silvia Mistral y su prosa lírica de Madréporas, quienes acarreaban un pasado ya consagrado de lirismo español transterrado y eran asiduos a los encuentros culturales entre compatriotas, se reflejan en las páginas de sus poesías póstumas. En los versos de Elvira Quintana aparecen las vanguardias que recuerdan a Poeta en Nueva York de Lorca (“Presagio”: Esta noche hay conversaciones sordas en los ojos de los búhos), cuya primera edición apareció cuatro años después de asesinado el poeta, en la editorial Séneca de México, fundada por otro exiliado, José Bergamín. También los temas de Juan Ramón Jiménez (“Ven, Poesía”: ¿Por qué no vienes a mí, poesía / una sola vez? Una sola vez…), el ruralismo de Miguel Hernández (“La novia del aire”: ¡Qué triste se puso la tarde y el campo! / ¡Qué triste la lluvia, la tierra y el cielo…! / De la mano fuimos al techo cercano / tú corriendo casi, / yo, casi muriendo), las referencias a Pablo Neruda, a quien dedica varios poemas (“Sueño”: Tengo las palabras más exóticas /las palabras más inesperadas para ti / esta noche).

El romancero español está presente en todo el libro, que se compone de diversos cuadernos. Uno de ellos, “Poemas andaluces”, rememora los temas y elementos lorquianos: la novia abandonada, la luna blanca, el caballo oscuro, el río como llanto, el viento alocado…

Los cuadernos de los últimos años están teñidos de una fuerte depresión, sobre todo cuando se sabe ya la dolencia que se arrastra y se adivina pronto el final, como el titulado “29 de septiembre de 1967”:

Ladepresión esta noche es espantosa.

Parece que todo se ha puesto de acuerdo

para fallar al mismo tiempo.

Todo son cuchillos alrededor,

cuchillos acercándose poco a poco.

El dolor que expresa en algunos de sus poemas, tanto físico como emocional, recuerda los cuadros de Frida Kahlo sobre su propio sufrimiento (“Pedazos de mí misma, VII”:

Yo tengo frío esta noche.

Tengo frío entre la carne.

Están tan lejos tus brazos…

¡y es tan ligero mi traje!

¡Llegas, dolor!

Mas no me encuentras dormida, te esperaba,

¿ya ves? Ni siquiera estoy sorprendida…

Sus últimos versos, ya pronto el final, reflejan cierto misticismo, que los enlaza con la poesía clásica española, como los incluidos en el cuaderno “Pedazos de mí misma”:

Soledad de soledades…, decías…

y no es peor la presencia viva

estando lejos del alma…

Yo, a veces, estando a solas,

me he sentido acompañada.

Poesía inmortal más allá de la vida

Sus últimos meses y el agravamiento de su enfermedad fueron muy seguidos por la prensa mexicana y española del momento. El 9 de agosto de 1968, un día después de que falleciera, el periódico mexicano El Informador cubrió desde su portada el velatorio y el entierro, con la presencia de miles de personas del pueblo llano y muchas otras significadas, la mayoría artistas de cine y de teatro, así como algunas autoridades políticas. Se iba una gran figura del cine y de la música, muy reconocida por su último papel en una telenovela donde hacía de directora de un internado, en un papel de villana en el que se encontraba muy a gusto, por sentirse, como expresó en una entrevista, “muy odiada por la gente”, lo cual significaba que realizaba muy bien su trabajo. Fue enterrada en la parcela del Panteón de la Asociación Nacional de Actores, en la misma Ciudad de México.

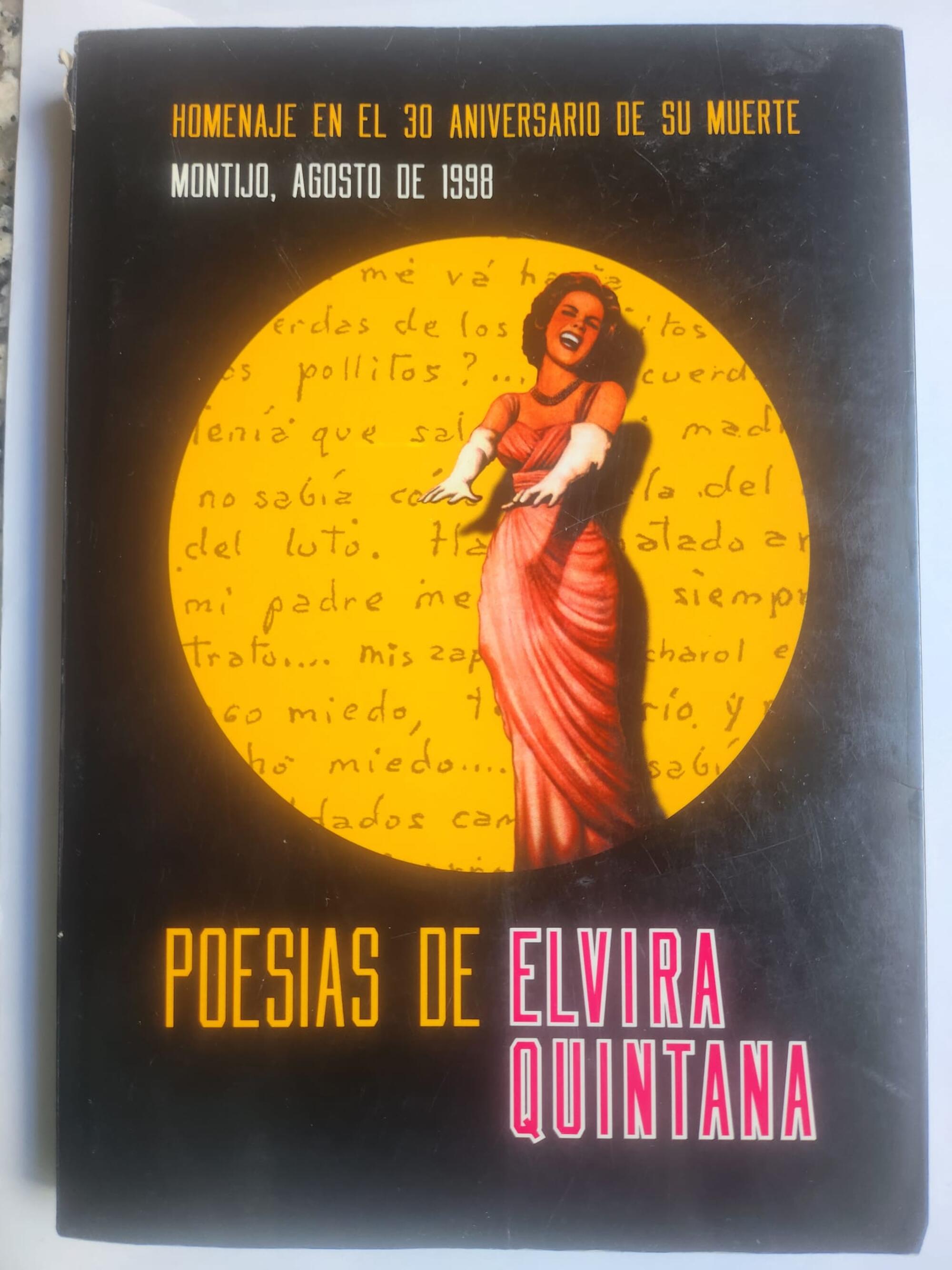

El libro de Poesías póstumas de Elvira Quintana, como Edición homenaje, con dos centenares de sus poemas, fue dado a la imprenta tres años después, a instancias de su madre, Alejandra Molina. En su portada aparecía una fotografía de Elvira sonriente. El mismo libro guardaría todavía dos referencias más relacionadas con el exilio.

Una es la editorial donde se imprimió, los “Talleres Costa-Amic”. Bartolomeu Costa-Amic (Centelles, 1911- México, 2002) fue uno de los exiliados a México, de origen catalán. En 1943 fundó la editorial “B. Costa-Amic, Editor Impresor”. Es reconocido como el miembro del POUM enviado por Andreu Nin a México en noviembre de 1936 para tratar con el presidente Cárdenas la acogida como refugiado de Trotsky, que finalmente llegaría a México, donde le esperaba el piolet de Ramón Mercader, el 7 de febrero de 1937. Ese mismo año Costa-Amic encabezó una campaña en París para denunciar los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, tras el asesinato de Andreu Nin y Kurt Landau a manos de los comunistas. En su editorial creó una Biblioteca en lengua catalana, reeditando muchos de los clásicos que los falangistas habían quemado tras la toma de la ciudad de Barcelona (se estima que quemaron más de 18.000 libros), para lo cual se puso en contacto con la Biblioteca del Congreso de Washington para que le cediera los microfilmes de las obras y así poder volverlos a editar. La editorial continúa todavía hoy dando estupendos libros.

La otra referencia que podemos encontrar en la edición del libro de Elvira Quintana sobre el exilio es su prólogo, a cargo de Felipe Morales Rollán (Huelva, 1913 – Ciudad de México, 1987), redactor y periodista del periódico La Voz de Madrid, miembro de la UGT, director del informativo cinematográfico mejicano Noticiero Continental. Como tantos otros exiliados de profesión relacionada con la cultura, Felipe Morales trabajó durante muchos años tras llegar a México como encargado de obras en la fábrica “Sociedad de Machetes y Cuchillos SA”, trabajo que compaginó con su labor periodística.

El libro Poesías de Elvira Quintana fue reeditado por la Diputación de Badajoz en 1998, con motivo del 30 aniversario de su muerte y en el seno de un conjunto de actividades llevadas a cabo para conmemorar el Desastre del 98 y la emigración de aquellos otros españoles a las colonias americanas. Esta edición, muy cuidada, con una portada muy vistosa, mantiene el prólogo de Felipe Morales e incluye los dibujos realizados por su autora durante el rodaje de la telenovela “Felipa Sánchez, la Soldadera”. La tirada fue de 1.000 ejemplares y los derechos de autor quedaron reservados para Alejandra Molina, Viuda de Quintana, señal de que su madre aún vivía.

Hoy día en Montijo, el pueblo donde nació, una asociación de mujeres progresista lleva su nombre. El municipio, además, cuenta con varias menciones, como el nombre de una calle y un gran mural en un lugar céntrico. Los restos de su padre, Pedro Quintana, aún siguen desaparecidos, dado que no se sabe dónde fueron sepultados, si es que acaso lo fueron tras su asesinato en la Plaza de Toros de Badajoz en 1936.

Elvira Quintana, a pesar de que en sus poesías expresa sentimientos muy encontrados sobre su infancia, siempre se definió, en sus entrevistas, como más mexicana que española. Nunca manifestó el deseo de volver a la tierra donde tanto ella como sus familiares fueron tan maltratados. Cuando falleció dejó para la memoria inmortal el glamour de su arte y el esplendor de su figura, muy de su tiempo cinematográfico, mientras su pueblo natal y España entera continuaba siendo el pudridero donde mandaban unos militares bárbaros, acompañados por fanáticos religiosos y otros miserables de diversa laya. Hay quien todavía desea volver a aquella España cruel y monstruosa, donde una actriz como Elvira era objeto, no sujeto, de repudio y de censura. Si fuera así, tengan por seguro que acabarían quemando su libro de poesías en la plaza pública.

Para la redacción de este artículo hemos recurrido a la siguiente biblio, hémero y webgrafía:

Elvira Quintana, Poesías de Elvira Quintana, Diputación de Badajoz, Badajoz, 1998; Ángel Olmedo Alonso y Chema Álvarez Rodríguez, Extremadura contra el olvido. Historias de memoria y resistencia, Editorial Jarramplas, Mérida, 2025; José Luis Gutiérrez Casalá, Colonias penitenciarias militarizadas de Montijo, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2003; Max Aub, Los tiempos mexicanos de Max Aub, legado periodístico 1943-1972, edición y estudio preliminar de Eugenia Meyer, Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2007; Carlos Blanco Aguinaga, De Restauración a Restauración. Ensayos sobre Literatura, Historia e Ideología, Editorial Renacimiento, España, 2007; J.M. Naharro-Calderón (Coord.), El exilio de las Españas de 1939 en las Américas: “¿A dónde fue la canción?”, Anthropos, Barcelona, 1991; Julio Martín Casas y Pedro Carvajal Urquijo, EL exilio español (1936-1978), Círculo de Lectores, Barcelona, 2002; Fernando Serrano Migallón, La inteligencia peregrina. Legado de los intelectuales del exilio republicano español en México, Fondo de Cultura, México, 2009; Alicia Alted Vigil, “El exilio español y la ayuda a los refugiados”, en La Guerra Civil, Cuaderno 24, Vencedores y Vencidos, Historia 16, 1986; Andy Durgan, Voluntarios por la revolución. La milicia internacional del POUM en la guerra civil española, Laertes, Romanyà Valls, 2022, Francisco Espinosa Maestre, La Columna de la Muerte, el avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz, Crítica, Barcelona, 2003.

En Montijo se han publicado diversos artículos e investigaciones sobre Elvira Quintana. Cabe mencionar el homenaje que se le hizo en 1998, de la mano de Antonia Gómez Quintana, familiar suyo, archivera municipal que nos dejó, desolados, hace ya unos años. El historiador Juan Carlos Molano Gragera también publicó en su blog “Historias de Montijo” un artículo sobre el exilio de la madre de Elvira Quintana, El exilio a Méjico de Alejandra Molina y sus hijas, en el que desmiente la identidad del preso a quien se atribuía haber huido con Alejandra Molina, sin poder desvelar la de quien realmente unió su destino a estas montijanas, José Díaz Bretal. La digitalización de los archivos referentes a la Guerra de España y al exilio, a través de PARES, no disponibles cuando Molano Gragera escribió su artículo en 2018, nos ha permitido conocer ahora su identidad.

El resto de los avatares y circunstancias, éxitos y fracasos, hechos felices y tristezas que acompañaron a Elvira Quintana han sido extraídos de la abundante hemeroteca contemporánea a su vida, la de una mujer libre e inteligente, educada en las hermosas virtudes de la poesía. Entre sus últimos versos dejó verdad y memoria de todo aquello:

Yo tenía –diré- yo tenía belleza…

belleza por dentro vertida por fuera…

Yo tenía –diré- yo tenía franqueza,

pureza de agua que corre entre piedras…

Memoria histórica

El capitán Sediles, un extremeño en la insurrección republicana de Jaca de 1930

Memoria histórica

Refugiados de tercera

Teatro

Las mujeres (feministas) de Federico García Lorca

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!