Psiquiatría

Pragmatismo experimental sin manual de uso: tras los pasos de Tosquelles

No me gusta declararme experta por varias razones. La primordial es que la experticia es un atributo social que cristaliza y marmoriza con facilidad las mentes. Se llega a un estatus, se da por hecho un consenso y, con más o menos críticas, se mantiene el trono hasta que aguante. Lo mismo pasa con nuestras teorías sociales; cuando una llega a tomar la palabra dominante, el resto baja la voz, como instantes antes de una función, cuando las luces se atenúan. Las reflexiones que siguen son producto de un cruce azaroso de lecturas e investigaciones y cuyo objetivo es poner sobre escena algunas cuestiones sobre nuestra búsqueda de referentes.

Que nos ha tocado vivir tiempos revueltos parece meridiano. Si Benjamin, en su ya célebre frase, nos invitaba a peinar la historia a contrapelo, nosotras decidimos usar el peine de metal para liendres y piojos. Hemos peinado y peinado, de la raíz a las puntas; lo hemos puesto todo en duda. Tras ello, por supuesto, han crecido nuevas teorías, de los márgenes al centro, alumbrando a cachitos otros fundamentos para la vida, para nuestra organización en sociedad y, en definitiva, para una cosmovisión otra; pero también prácticas disidentes, atrevidas. Así toman la palabra y la acción las teorías feministas, anticapitalistas, éticas, ecologistas y un largo etcétera.

Sin embargo, quizás no nos parezca tan instintivamente claro que lo que es válido en un contexto no lo sea en otro. Todavía nos quedan esos resquicios de universalismo que nos llevan a agarrarnos a rocas afianzadas de validez. Hablamos de relativismo cultural pero leído en prime time siempre por las mismas geografías. El resto apoya la idea con la boca pequeña, haciendo magnos esfuerzos por contribuir a ella, analizando la propuesta en sus territorios y devolviendo una tentativa de respuesta que queda rápidamente sepultada por otras publicaciones. Como si asumir el relativismo real en el debate fuera una caída al submundo de la arbitrariedad. Pongamos un ejemplo: Estados Unidos exporta a gran escala tanto su producción cultural como su conocimiento, y está bien; siempre y cuando no sea la única voz a la que demos criterio; siempre que recordemos que nosotros también tenemos pensamiento enraizado en nuestros problemas locales, que son slightly different de los suyos. El riesgo no es que exista una tendencia a asimilar las teorías sociales o eticopolíticas estadounidenses como universales, sino que perdamos la pista de nuestra propia historia, de nuestras batallas, y dediquemos más tiempo a hacer de modistas para encajar los modelos a nuestros cuerpos que al patronaje para diseñar otros vestidos, más acordes a nuestras medidas.

Llevo dos años investigando sobre teorías de la ética del cuidado. Enfrascada en una ya crónica preocupación por el concepto de salud y la estructura social que lo ampara, así como por sus formas alternativas de organización y práctica, devoré la bibliografía entera de Joan Tronto y otras autoras de la misma rama teórica. Sin entrar en detalles aquí sobre el desarrollo teórico de su pensamiento, concluyamos simplemente que vi potencial en sus cinco fases para el análisis de nuestras políticas públicas en relación con el cuidado, las desigualdades y los privilegios asociados para algunos perfiles sociales específicos a costa de otros. Su llamado a un reformismo institucional con una apelación al trabajo intersectorial y en el cual todas las voces participaran de las decisiones era (y sigue siendo) muy interesante. Sin embargo, cuando ya has nadado lo suyo en ellas, sus continuadoras y sus detractores, te das cuenta de que, inevitablemente, para poder encontrar una utilidad real a la propuesta debes hacer una serie de matices y correctivos, dejar de lado presupuestos del modelo de sociedad americana, la de la autora, y abordar el contexto de la propia, sea cual sea.

Una de las preguntas recurrentes para mí ha sido: para que la ética del cuidado pudiera encarnarse en nuestra estructura social, ¿qué bagaje y qué modelo político encajarían mejor? Para ello no tengo una respuesta definitiva, desde luego. Me planteé, sin embargo, que no podría jamás responder a ello si no indagaba un poco más en mi entorno inmediato, en la microhistoria de los lugares que habito, en las tradiciones, en las experiencias que se mantienen, y las que se han perdido. Por suerte, siempre hay espacio para recuperar figuras, no tanto por su poder per se, sino por las prácticas asociadas a sus personas que pueden indicarnos posibles vías hoy en día. En la mesa, frente a la taza de café, tengo un libro abierto, publicado este último año. La casualidad ha querido que lo lea y que ¡eureka! se abriera un diálogo entre él y mis investigaciones. Yo solo soy testimonio de su alegre conversación.

Tras las huellas de Tosquelles

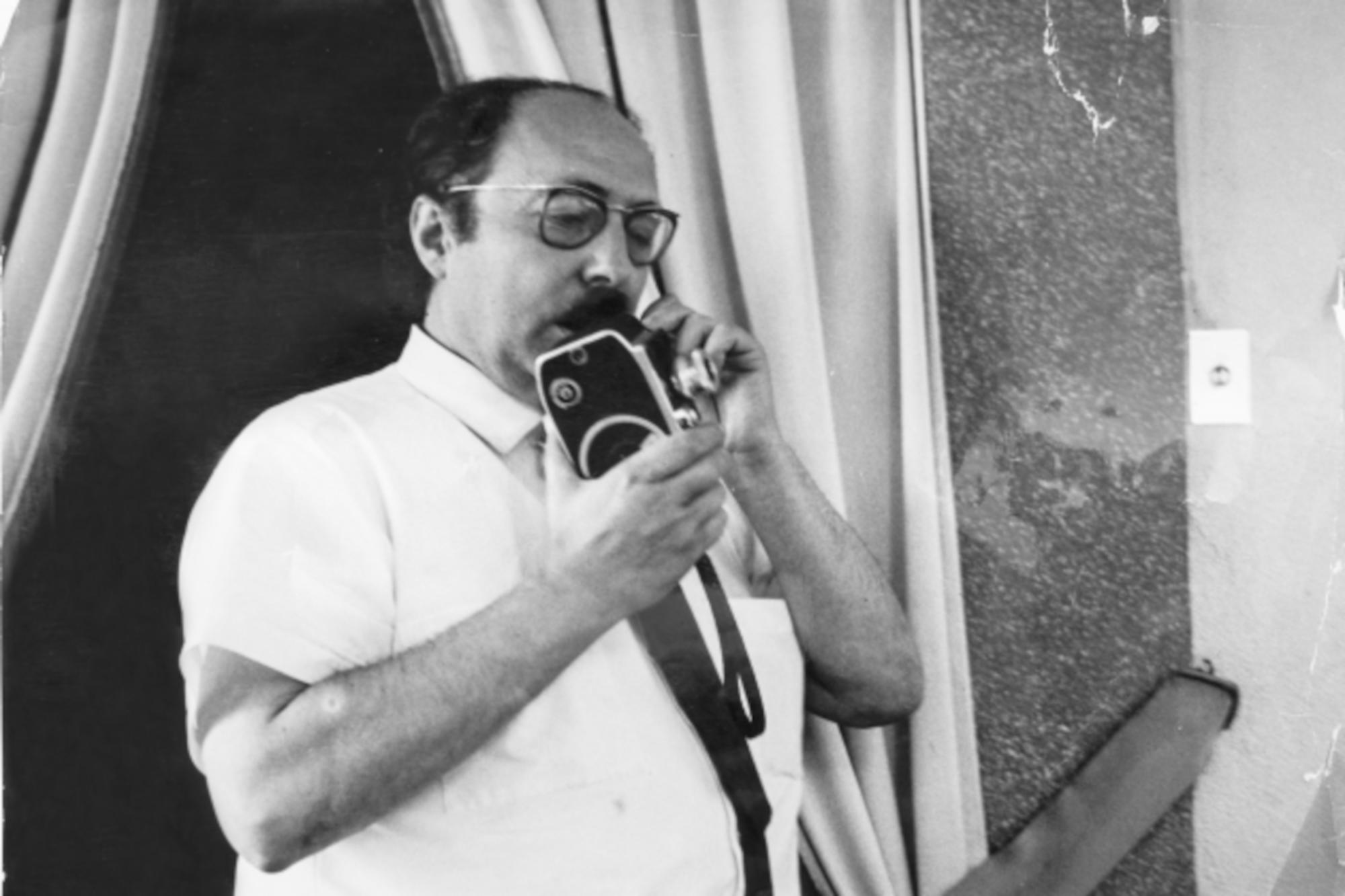

Tosquelles. Curar les institucions de Joana Masó, editado en catalán por Arcàdia en mayo del 2021 con las traducciones de Adrià Pujol Cruells, es el resultado del proyecto de investigación «El llegat oblidat de Francesc Tosquelles» [El legado olvidado de Francesc Tosquelles] que la autora dirigió en ADHUC (UB) entre 2018 y 2020. Su contracubierta es ya una declaración de intenciones. En ella, se nos cuenta que «Francesc Tosquelles (1912-1994) fue un psiquiatra republicano exiliado en Francia al terminar la Guerra Civil. Instalado en Saint-Alban hasta los años sesenta, llevó a cabo una práctica psiquiátrica transformadora que respondió no solo a ciertas necesidades terapéuticas, sino también culturales y políticas, en un proceso que implicaba a la misma institución asistencial».

Así, de primeras, aparecen algunas claves de lectura que resuenan en las teorías del cuidado: un inconformismo con una práctica tradicionalmente vinculada al ámbito sanitario, asociada con lo cultural y lo político y que señala hacia una reformulación de la estructura que la sostiene, la institución. Hay otro elemento que llama la atención: Tosquelles fue republicano, del bando perdedor, del margen por la fuerza. Pero lo que terminó de convencerme de cuán importante podía ser este libro para nuestro imaginario fue redescubrir un pasado desconocido, censurado y borrado primero por la dictadura franquista y luego ignorado en el pasito hacia la democratización del país. Me sentí fascinada y robada a partes iguales. El desballestamiento del proyecto republicano supuso el escamoteo de ciertas prácticas médicas y relatos colectivos que eran, sin lugar a duda, declaraciones políticas. Un hombre que tuvo vínculos con la vanguardia, la resistencia, el comunismo, y con personajes de la talla de Paul Éluard, Tristan Tzara, Félix Guattari o Frantz Fanon. Su potente idea de base es: «solo curando a los hospitales podemos curar a los enfermos» (p. 11). Si no se cambian los espacios, las relaciones y los contextos no se puede cambiar lo que nos enferma. Pero esta afirmación no quedó en una idea que intentara tomar cuerpo, fue pura materialidad, mezcla de conocimiento científico, militancia política y experimentación artística.

Del estado excepcional de guerra civil nacieron prácticas poco convencionales con respecto a la psiquiatría clásica y el modelo de institución total, «más allá de los muros del hospital, sin espacios propios, fuera de los mapas»

El libro nos muestra un recorrido vital ensartado de momentos excepcionales y de otras tantas casualidades que se divide en cuatro grandes capítulos y que brevemente resumo en las siguientes líneas. El viaje empieza entre 1929 y 1936, etapa en la que Tosquelles se forma y da sus primeros pasos en la psiquiatría de los círculos de Reus y Barcelona. El segundo capítulo (1936-1939) se dedica a las experiencias terapéuticas en tiempos de guerra: el frente, el ejército republicano y el campo de refugiados de Setfonts. El tercero, a la revolución de la psiquiatría llevada a cabo en Saint-Alban entre 1940 y 1962; y el último, al regreso a nuestro país, que cubre los años entre 1967 y 1994.

No podemos entender a Tosquelles sin el clima general en el que experimentó. Tanto durante la Mancomunitat como durante la República hubo grandes esfuerzos por humanizar la atención a los enfermos como parte de su curación; ello incluía favorecer la descentralización de los tratamientos psiquiátricos para vincularlos con los municipios, el campo o el trabajo manual. Tosquelles empezó su carrera en el manicomio de Reus, el Institut Pere Mata, mientras, paralelamente, militaba en posiciones de comunismo autiautoritario y antiestalinista como el BOC (Bloque Obrero y Campesino) y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). A estos referentes se le une el azar cuando a partir de 1931 empiezan a llegar refugiados judíos procedentes de Austria a Barcelona y traen consigo las teorías psicoanalíticas. De ahí que la ciudad pasara a llamarse «la pequeña Viena».

Del estado excepcional de guerra civil nacieron las ocasiones para prácticas poco convencionales con respecto a la psiquiatría clásica y el modelo de institución total, «más allá de los muros del hospital, sin espacios propios, fuera de los mapas» (p. 97). En ellas se usan métodos asamblearios y de toma horizontal de decisiones para lograr una especie de psiquiatría extensiva que no se centra solo en la enfermedad, sino que se orienta a las personas y su condición humana, con actividades sociales y pedagogía experimental. Da ejemplo de ello la comunidad de Almodóvar que Tosquelles organizó como jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército de Extremadura.

Instituciones para un cuidado en movimiento

Fue, sin embargo, en Saint-Alban donde Tosquelles pudo ensayar nuevas formas de psicoterapia institucional estableciendo vínculos con las comunidades locales y formas de autogestión entre los enfermos para organizar bailes, carreras, teatro, escritura o revistas de uso interno y practicar la ergoterapia, todo ello con la idea de humanizar a los enfermos a través de la vida colectiva y permitirles desplegar sus capacidades no alienadas. Ello implica también una transformación de la comunidad de médicos, cuidadores, enfermeras y el entorno inmediato. Para ello, se creó en 1960 un espacio de reflexión conjunta sobre la práctica institucional y los problemas comunes entre los colectivos de La Borde y Saint-Alban, llamado GTPSI (Group de Travail de Psychotérapie et de Sociothérapie Institutionelles).

Tosquelles avisaba de los peligros de una relación despolitizada con la vida: «si no sabemos identificar ni las guerras que afectan a nuestras instituciones ni las formas contemporáneas de autoritarismo, paternalismo y falta de libertad, las instituciones enfermas nos infligen un daño que no sabemos nombrar ni transformar» (p. 42). La psicoterapia institucional fue una de las formas que tomó la crítica a los psiquiátricos y las contradicciones que estos espacios albergaban a través de sus prácticas de segregación.

Tosquelles abogaba por el 'movimiento', la adaptación constante de la institución a las necesidades y condiciones de los enfermos, que eran participantes activos en la vida de la institución

Del mismo modo que las éticas del cuidado, Tosquelles nunca planteó un idealismo transcendental o un esquema perfecto que debiera ser aplicado en todos los casos. Se alejaba de las estructuras proyectadas a priori y abogaba por el movimiento, la adaptación constante de la institución a las necesidades y condiciones de los enfermos, que eran participantes activos en la vida de la institución. Debía existir una libertad de autogestión y de apertura a «toda la arquitectura dinámica vital de cada hombre de carne y hueso ―en los encabalgamientos concretos con otros hombres» (p. 268). Maravillosa forma de ilustrar la ontología relacional.

Inevitablemente dejo fuera de este texto tantísimos ejemplos concretos que no puedo más que disculparme e invitar a la lectura del libro. Sigue siendo sorprendente que desde las ciencias de la salud o las teorías sociales no se hayan tejido vínculos con las propuestas del psiquiatra de Reus, pero siempre aparecen legados inesperados. Masó concluye: «que hoy falte Tosquelles, que nos falte, pero se le busque en el arte contemporáneo, nos indica quizás que la psicoterapia ha podido, finalmente, enlazar con otras prácticas situadas» (p. 337) que ponen en duda el modelo institucional. No para cambiar la institución, sino para cambiar la vida.

Las éticas del cuidado se definen como un bastión de defensa frente al neoliberalismo, aportan una lectura de las desigualdades sociales en clave feminista y antirracista y actualizan el modelo eticopolítico. Hay que poner contrapesos a las ventanas para que no nos cercenen, como al pobre Tristram Shandy, en un descuido. Es cierto, necesitamos referentes de aventuras colectivas que den en la diana de nuestro presente, que nos permitan imaginar, hoy, otra forma de vivir y organizarnos institucionalmente. Sin embargo, no podemos pasar por alto estas otras voces, incurriendo así de nuevo en la homogeneización. No podemos poner entre paréntesis nuestros marcos geográficos, históricos o culturales. Por ello, hay que seguir peinando, dentro y fuera de casa; recuperando lo que nos han arrebatado. Y cuando nos digan que es una locura nacionalizar la sanidad, les responderemos: pues en el 36 lo hicimos.

Feminismos

Feminismos y cultura terapéutica: la tiranía de las emociones

Filosofía

Félix Guattari: del inconsciente rebelde a las prácticas militantes (I)

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936833670 2000w)

.jpg?v=63936833670 2000w)