Perú

José Carlos Agüero enseña en ‘Persona’ que recordar es necesario cuando olvidar se convierte en la norma

En la historia de José Carlos Agüero (Lima, 1975) se cruzan la biografía y la historia de Perú: sus padres militaron en Sendero Luminoso, el grupo revolucionario maoísta que fue fundado a finales de los años 70 y cuyas acciones terroristas iniciaron el conflicto armado interno que convulsionó el país andino durante las siguientes dos décadas. Fue un período en el que el terrorismo y la reacción de las fuerzas del Estado provocaron un ambiente de profundo miedo e incertidumbre entre la población civil, especialmente en las zonas rurales del territorio peruano. La brutalidad de esos años es difícil de digerir a pesar del tiempo y la sociedad carga aún con esas heridas. Por ello, Agüero indaga en su propia historia y en la de sus padres. Así nació Los rendidos, su primera obra, que exploró desde una mirada íntima y compleja las diferentes dimensiones de su identidad como hijo de militantes de Sendero Luminoso y que se adentra en un terreno complicado de memoria, culpa, duelo y reconciliación.

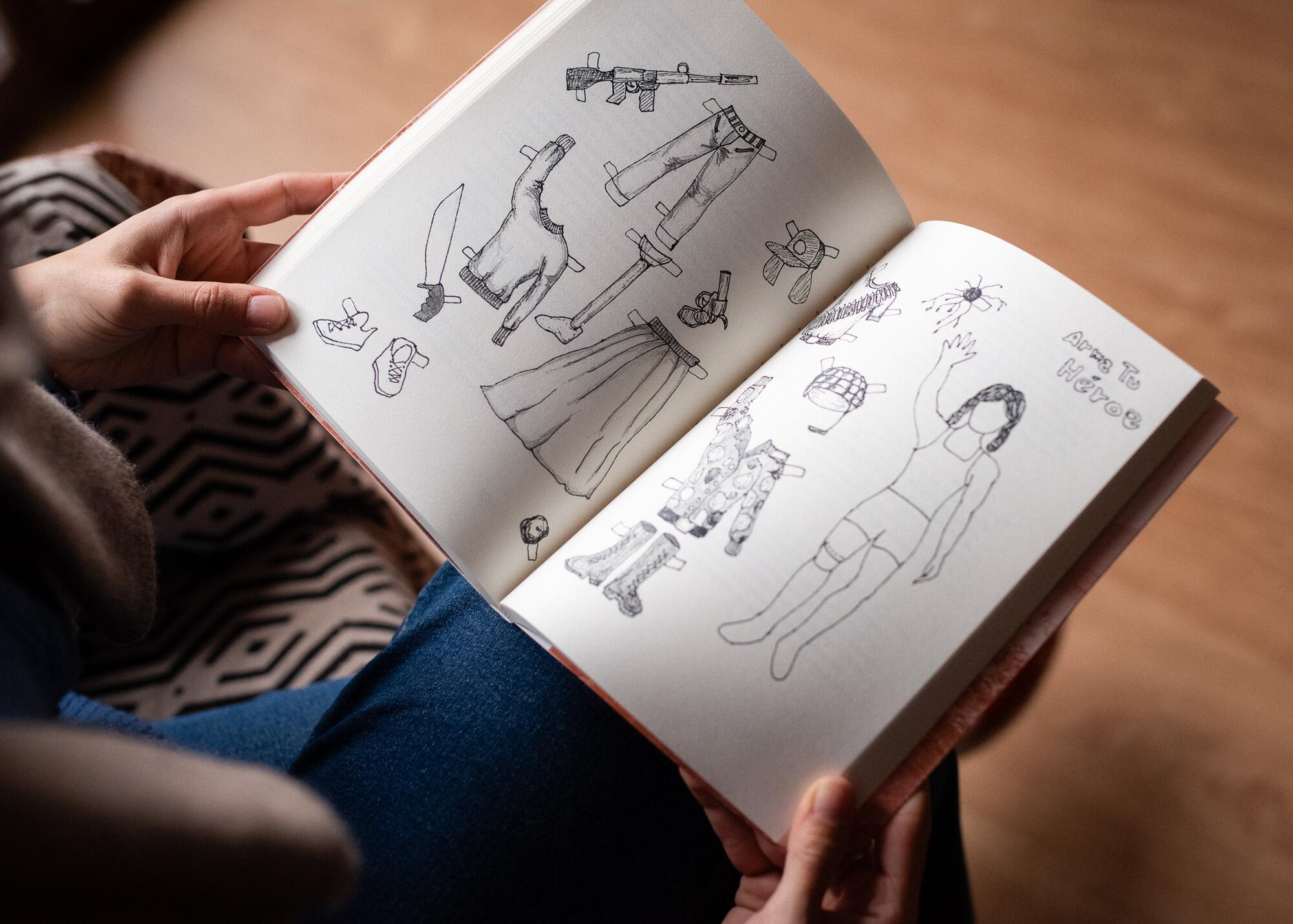

Ahora, el autor presenta Persona, su último libro, editado por primera vez en España por la editorial Comisura. En este va un paso más allá: ya no solo se trata de narrar su historia, sino de interrogarse sobre el significado mismo de la violencia política y sus consecuencias. Persona se convierte en una exploración profunda sobre los cuerpos desaparecidos, la identidad fragmentada y las múltiples formas que puede adoptar una misma vida marcada por el conflicto. Más allá del plano individual, el libro propone una reflexión colectiva sobre cómo una sociedad puede, y debe, construir un relato que incluya a todas sus víctimas y, por supuesto, a todos sus muertos.

El rechazo, entendible, como el propio autor indica, de la población ante estos hechos, le trajo consecuencias negativas, pero también esperables por él. “No escribí estos libros desde una posición ingenua, sabía que eran temas complejos y que iba a haber una reacción no controlada. La gente sufrió muchísimo por la violencia del Estado, por la violencia represiva y por la violencia contra los derechos humanos, pero también lo hizo por la violencia de los grupos subversivos, los llamados revolucionarios, y es normal que tengan miedo ante un discurso que pareciera, a sus ojos, que está reivindicando este tipo de acción o de militancia represiva”, explica Agüero.

La sociedad peruana sigue asociando fuertemente a la izquierda con episodios traumáticos del pasado, lo que lastra la legitimidad de nuevas fuerzas o discursos progresistas. Aún persisten muchos prejuicios heredados de otras etapas históricas y, como señala el propio Agüero, también resulta difícil mirar a otros países de Latinoamérica sin sentir temor ante lo que podría suceder. En este contexto, cabe preguntarse si es posible que exista una izquierda que no esté condicionada por ese peso. El escritor cree que eso dependerá de dos factores. Por un lado, “si alguna izquierda es capaz de revisar sus tradiciones, su lenguaje, su racionalidad, evaluar también su propia praxis”, entonces sí podría haber una posibilidad, ya que “las hay más humanistas y que no han hecho de la violencia el centro de su construcción como identidad y propuesta”.

Pero, además, advierte que para que una izquierda así sea viable en Perú, también es necesario que exista una derecha que reconozca su legitimidad: “No como la que estamos viendo ahora, que es incapaz de considerar una posibilidad real a cualquier otra opinión humana, y mientras esto no suceda no va a poder haber ni izquierda, ni centro, ni nada”.

La situación política del país no invita al optimismo: un país que en los últimos seis años ha tenido siete presidentes evidencia un profundo descontento social que atraviesa todos los ámbitos. No sorprende, por tanto, que según el Latinobarómetro de 2023, el 44 % de la población esté de acuerdo con la idea de instaurar un gobierno militar, y que el 49 % no considere importante que el gobierno sea democrático, siempre y cuando resuelva los problemas del país. En este contexto, imaginar consensos que apunten a nuevas formas de gobernar parece cada vez más lejano: el miedo, la polarización y la desconfianza no permiten que haya espacio para el encuentro.

El autor lo ve como un fenómeno complejo, que no puede explicarse solo desde las ideas, sino desde las emociones y los contextos. Recuerda, por ejemplo, una escena recogida en su libro: una exposición de Gladys Alvarado en la que se presentaban fotografías de la isla del Frontón, lugar donde su padre fue asesinado durante una intervención militar. El evento, celebrado en un espacio de clase media-alta limeña, estaba poblado casi exclusivamente por personas blancas, con apenas “algunos puntos marrones”, como él mismo se describe. En ese contexto, dice, se escuchaban frases como “ojalá que el terrorismo no se repita”, al tiempo que se mostraban imágenes que documentaban una masacre cometida por el Estado. Esa contradicción, aunque no cree que haya mala intención por parte de Alvarado, le resulta reveladora: “Las buenas intenciones de esta persona en un ritual con sus iguales para defender algo que es digno de ser defendido, con su familia y sus hijos, están vehiculizando un cúmulo de emociones que tienen que ver con la defensa de su grupo y donde parece que el ejercicio crítico ahí está, pero es escaso y repetitivo”.

El problema, señala, es que en estos rituales lo que se busca evitar no es la repetición de las violaciones de los derechos humanos en general, vengan de donde vengan, sino la amenaza concreta a los valores y al estilo de vida de un determinado grupo social. En vez de construir una memoria crítica que impugne toda forma de violencia, se defiende un orden determinado, una posición de seguridad.

“La gente no es conservadora, vive un contexto que le empuja a pedir socorro y cuando uno pide socorro no quiere un cambio, quiere conservar, aunque lo que tenga que conservar sea muy miserable”, dice Agüero

Y ahí es donde Agüero observa una clave del momento actual. Esa necesidad de protección atraviesa todas las capas sociales: “En este momento del mundo, esa emoción de protección es muy potente, mucho más potente que las acciones razonables”. En un contexto de precariedad, miedo y descomposición institucional, la gente reacciona defendiéndose. No todos pueden elaborar críticamente esa experiencia a través del arte, como quizás sí hace Alvarado. La mayoría, simplemente, sobrevive: “La gente no es conservadora, vive un contexto que le empuja a pedir socorro y cuando uno pide socorro no quiere un cambio, quiere conservar, aunque lo que tenga que conservar sea muy miserable”.

Por otro lado, la ausencia de una narrativa estatal sólida sobre la memoria del conflicto armado es más que evidente en Perú ahora mismo; sin embargo, no se podría afirmar que sea un abandono consciente o inconsciente. Ante esto, José Carlos Agüero comenta que se trata de una combinación de ambas. Así, señala que existe un componente inconsciente muy arraigado, no solo en el Estado, sino en amplios sectores de la sociedad. “El Perú hace seis décadas tenía servidumbre todavía”, recuerda, como una forma de ilustrar lo profundamente incrustadas que están ciertas estructuras de poder y desigualdad. A esto se suma lo que define como una “acumulación de desgracias y de luto ininterrumpida por 50 años más o menos”. Un peso histórico que, según él, supera la capacidad de cualquier sociedad para ser elaborado adecuadamente. “Excede nuestras capacidades, porque además tenemos una institucionalidad débil, a estas alturas casi inexistente”. Ante esta incapacidad para afrontar el pasado de forma creativa, Agüero sostiene que muchos han optado por la evasión: “Cuando no hay una manera de enfrentarlo de manera creativa, lo salteas. Miras a otro lado, tienes que seguir viviendo”.

Pero no todo se reduce a la evasión o a la debilidad institucional. Agüero también apunta a decisiones deliberadas por parte de ciertas élites: “Hay elecciones conscientes de grupos de poder que se han encargado de destruir esta intención (de memoria)”. Se refiere, entre otros, a actores políticos actuales que se sienten directamente interpelados por los procesos de esclarecimiento. “Ahí están los partidos que, si bien ya no existen, tienen herederos”, afirma, aludiendo a la continuidad de ciertas lógicas partidarias, así como a sectores económicos y militares que, según él, sí tienen un proyecto explícito de “olvido consciente y al mismo tiempo de reescritura de la historia”.

En esa lógica del relato impuesto, advierte sobre el uso de ciertos eufemismos que buscan relativizar los crímenes cometidos: “Utilizan la palabra error o exceso para ocultar acciones que van en contra de la humanidad”.

Un ejemplo claro de esta tensión se da en el Lugar de la Memoria, la muestra estatal dedicada al conflicto armado. Aunque aún permanece abierta, su futuro es incierto: “Vamos a ver cuánto tiempo más resiste la muestra sin ser alterada”, dice Agüero, quien denuncia que sus actividades han sido prácticamente desactivadas y que se encuentra bajo una vigilancia constante. “Están siendo vigiladas por este poder que no lo puede eliminar, no por respeto a los ciudadanos, sino porque no quieren problemas con las embajadas”.

Entonces, si fuera posible y se dispusiera de todos los recursos para construir una verdadera política de memoria, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Hace cinco años, Agüero habría dado una respuesta muy diferente. Seguramente, dice, habría hablado de la importancia de aplicar políticas públicas de pedagogía ciudadana y de movilidad social. Y que, en aquel momento, esa habría sido una respuesta válida. Pero hoy la ve insuficiente.

En su opinión, gran parte de las políticas de memoria del siglo XX se construyeron sobre un conjunto de supuestos compartidos por las democracias liberales tras la Segunda Guerra Mundial. “Pensábamos que era posible generar aprendizajes de lo sufrido. Y que ingenuamente, esos aprendizajes podrían ayudarnos a acumular conocimientos y experiencia, para no repetir, para unirnos”. Ese mismo ideal, explica, es el que ha sostenido durante décadas el marco internacional de la memoria: confiar en que la transmisión del dolor y el testimonio serviría como herramienta de transformación social.

Pero, para él, el siglo XXI ha venido a poner en entredicho esa esperanza. “La existencia política de la memoria es una serie de supuestos que hemos compartido todos desde la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, ahora el siglo XXI nos está mostrando que no se está cumpliendo con esos supuestos”. Lo que antes parecían desviaciones históricas —el autoritarismo, la violencia estatal, los crímenes masivos— ya no pueden entenderse como accidentes. “La violencia y el autoritarismo no eran excepciones que pudieran elaborarse a través de ejercicios pedagógicos. No son accidentes de nuestra vida, sino que son parte casi sistemática de nuestra manera de organizarnos para vivir en el mundo”. Y aunque, como dice, eso “estaba bastante claro”, lo que ocurre actualmente en Gaza representa una evidencia brutal. “Las aspiraciones de no repetición no se cumplen”, sentencia.

La reflexión conecta con lo que sucede en España y también en otros países, donde se han dado pasos hacia la rehabilitación y la justicia simbólica, pero un cambio de gobierno podría revertir esta situación, algo que resulta chocante, porque como señala Agüero, “pensamos que la palabra tenía valor, que la verdad tenía una función social relevante, que la gente tenga dignidad y derechos más que separarnos, nos unen en comunidad y valían la pena. Todo eso ha sido puesto en relativo por estas últimas masacres”.

El escritor señala que tenemos que revisar lo que ocurre en nuestro tiempo porque “no puede ser posible que convivan las dos actitudes. Si acabara hoy el conflicto en Gaza, ¿tendríamos que hacer un museo? Creo que ahora todos sabemos la respuesta, pero seguramente en otro momento de la historia, es lo que se hubiera pensado”.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63935629464 2000w)

.jpg?v=63935629464 2000w)