8 de marzo

Así ha sido la jornada del 8 de marzo este 2020

Las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer Trabajadora culminaron este 8 de marzo con protestas a lo largo de todo el día. Así te lo hemos contado en nuestro minuto a minuto.

Las movilizaciones con motivo del Día de la Mujer Trabajadora se han extendido en algunos territorios durante varias semanas y culminan hoy con movilizaciones a lo largo de todo el día. Te lo contamos minuto a minuto.

10:00

Cacerolada, performances y reclamas

A lo largo del sábado, diferentes acciones han servido para calentar motores para el día de hoy.

En Bilbao calentó motores la performance El feminismo no está en venta reivindicaba un feminismo antirracista. Le siguió una manifestación nocturna.

También hubo manifestaciones nocturnas en varias ciudades de Andalucía, entre ellas Granada, donde un millar de mujeres recorrieron las calles al grito de “¡Sola y borracha quiero llegar a casa!”.

En Madrid, las caceroladas inundaron las plazas de varios barros y municipios, incluida la céntrica Puerta del Sol.

10:08

Pañuelos rosa para apoyar a las mujeres trans

Con la etiqueta #8Mtransinclusivo, las redes muestran desde ayer su apoyo a una movilización diversa y su adhesión a la iniciativa de llevar visible un pañuelo rosa para hacer explícito el apoyo a las mujeres trans. Colectivos feministas de Murcia, Madrid, Barcelona, Huesca o León han mostrado su apoyo.

Las bolleras ya estamos preparadas para un #8MTransinclusivopic.twitter.com/FJ242fMDIP

— Plataforma de Encuentros Bolleros (@encuentrosbollo) March 7, 2020

10:52, Madrid

Pancarta gigante contra la transfobia

Activistas convocadas por el Bloque Bollero han desplegado una pancarta gigante en Madrid para pedir “barrios libres de transfobia”. Tras desplegar la pancarta, el grupo se ha desplazado a la rotonda de Marqués de Vadillo donde el Ayuntamiento colocó recientemente una bandera gigante para leer un manifiesto.

11:23

¿Dónde hay huelga?

Algunos sindicatos han convocado huelga para este 8 de marzo pese a caer en domingo. En Murcia, la convocatoria se extiende también al lunes.

11:34, Bilbao

La Policía identifica a varias mujeres en Bilbao

En Bilbao, la Policía ha identificado a varias mujeres que habían acudido a la Plaza del Corazón de María. También ha sido identificado un fotógrafo de El Correo. Las mujeres han podido continuar después con normalidad.

El #8M, la @Bilbao_Polizia identificando a compañeras porque les ha caído colorante alimenticio morado en un coche patrulla. Han identificado también a un periodista por hacer fotos mientras piden el DNI pic.twitter.com/fSIs5y4PQB

— Andrea Momoitio (@andreamomoitio) March 8, 2020

11:58, Elche

Concentración en Elche

Comienzan la movilizaciones en el País Valencià. En la Plaza de Algeps, docenas de mujeres protagonizan una concentración convocada por la Plataforma Feminista de Elche.

12:20, Barcelona

Las Kellys Barcelona, de huelga por sus derechos

Las Kellys Barcelona han secundado la huelga laboral convocada para hoy en Catalunya. Esta mañana, varias de ellas han acudido al piquete del Hotel Grand Central.

[Barcelona] #aramateix piquete de huelga en el #HotelGrandCentral de @LasKellysBCN con todo el orgullo desde #PanyRosas apoyando a las trabajadoras ! Ellas SÍ hacen huelga este #8marzo2020 💪🏼💪🏼 #8Mpic.twitter.com/g1BvprFLyj

— Pan y Rosas (@PanyRosasEE) March 8, 2020

12:27, Alicante y Villena

Mujeres en marcha en Alicante y Villena

Las mujeres de Villena se preparan para su marcha con motivo del Día de la Mujer Trabajadora. En Alicante, La manifestació feminista avanzaba hace unos minutos por la avenida Maissonave. Informa El Salto País Valencià.

12:52, Vigo

Feministas gallegas interpretan en Vigo la performance de Las Tesis

Feministas de Vigo han mostrado colectivamente sus carnés de identidad después de que la Policía local pidiera identificarse a varias de ellas. La coordinadora Galegas 8M había hecho una convocatoria para representar la performance de Las Tesis. Pese a las identificaciones, la convocatoria ha sido multitudinaria y las mujeres han gritado en la La Farola de Urzaiz “el violador eres tú”.

Así, la jornada se inició con una intervención de calle a las 12:00 horas en La Farola de Urzaiz. Fue una participación masiva de mujeres en la interpretación de “un violador no teu camiño”, intervención popularizada por las mujeres chilenas y viral en el resto del mundo.

#vigo

— Mi fenotipo mató a Barbazul (elle/they) (@Killsbluebeard) March 8, 2020

La policía local identifica a las manifestantes del #8M

Amenazando a la organización.

De alguna forma @abelcaballero tiene que pagarse las lucecitas. @feminazida@feminicidio@TFeminista_@queerterpreter@transinclusivas@RadfemNoEsTerfpic.twitter.com/NH02F6etws

13:13, Valencia

Una plaza para las piqueteras en Valencia

13:56, Barcelona

Mujeres diversas contra la Ley de Extranjería

En Barcelona, la manifestación #Diverses8M ha acabado con la lectura del manifiesto cerca de la Plaza de Catalunya. Denuncian que las políticas de igualdad y conciliación ignoran las necesidades de las mujeres migradas.

La manifestación convocada por la plataforma feminista decolonial Diverses8M formada por colectivos de inmigrantes, refugiadas y racializadas, también ha reclamado derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados y se ha manifestado contra la Ley de Extranjería.

#Convocades8M | Cercavila pels carrers de Sant Just Desvern organitzada conjuntament amb grups feministes d'Esplugues de Llobregat, municipis de la comarca del #BaixLlobregat. Han fet una acció al MsDonald's cridant a la vaga general https://t.co/U50yTcYTuA Informa @casas_brunapic.twitter.com/aYmVXfPHZP

— Directa (@La_Directa) March 8, 2020

14:26, Algeciras

La manifestación de Algeciras llega a la Plaza de Andalucía

En Algeciras, la manifestación llegaba hace poco a la Plaza de Andalucía. Informa El Salto Andalucía.

14:33, A Coruña

A Coruña, sin cuidados no hay vida

Las mujeres de A Coruña se han manifestado esta mañana con el lema “sin cuidados no hay vida. Cientos de mujeres han recorrido las calles en una manifestación que ha terminado sin incidentes en la Praza das cigarreras.

.jpg?v=63750893864 2000w)

14:40, Madrid

Manifiesto de comunicadoras en Madrid

Las compañeras de @comunicadoras8m leyendo su manifiesto #8M2020 este mediodía, en la Plaza del Museo Reina Sofía. ¡¡Bravas, compañeras!! pic.twitter.com/c4nWijgbRE

— El Salto Madrid (@ElSaltoMadrid) March 8, 2020

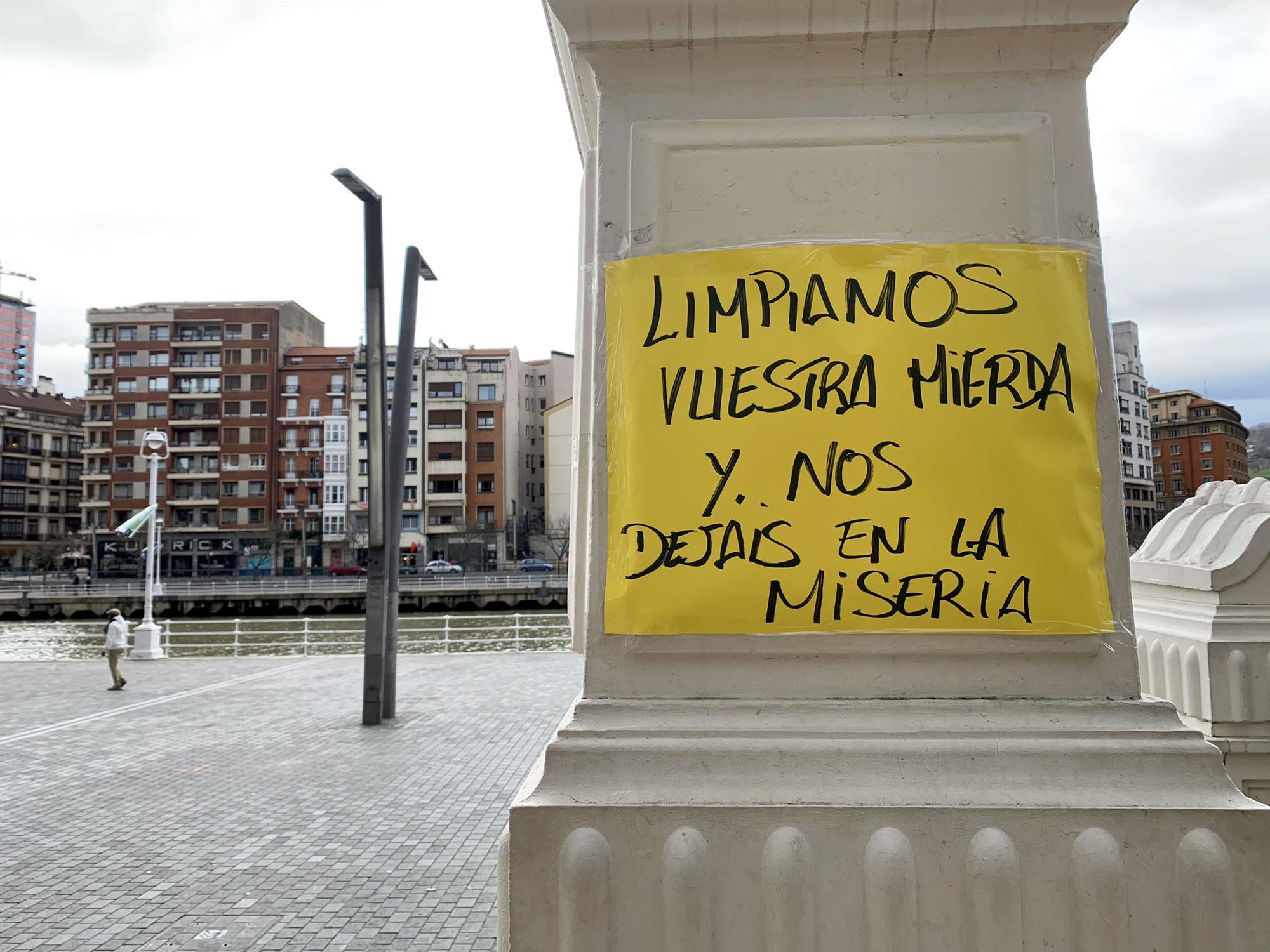

15:12, Bilbao

Mujeres reclaman un feminismo real en Bilbao

Las diferentes columnas han confluido en Bilbao antes de llegar untas hasta el Ayuntamiento, donde han reclamado “políticas y feminismos reales”. Las feministas de Bilbao han recordado que “el feminismo anticapitalista es el eje vertebrador del movimiento feministas vasco y hoy ha vuelto a convocar a miles de mujeres en Bilbao”. Informa Hordago El Salto.

En el Ayuntamiento: “Queremos políticas y feminismos reales y llevamos meses trabajando en asambleas”. El feminismo anticapitalista es el eje vertebrador del movimiento feministas vasco y hoy ha vuelto a convocar a miles de mujeres en Bilbao. #8M2020#AuzozAuzopic.twitter.com/YRSVaCa6iI

— Hordago | El Salto (@HORDAGO_ElSalto) March 8, 2020

16:31

Marea violeta en Extremadura

La marea violenta ha llegado también a Extremadura. En Badajoz, se han visto consignas como “No estamos todas, faltan las asesinadas” o “De camino a casa quiero ser libre y no valiente”, que comenzó frente a la Delegación del Gobierno. En Cáceres, la manifestación de esta mañana ha reunido a cientos de personas en la Plaza de América, desde donde ha partido la manifestación ha llegado hasta la Plaza Mayor.

17:03, Algeciras

El campo de Gibraltar: “Andaluzas, levantaos”

En Algeciras, bajo el lema “Andaluzas levantaos”, un millar de personas han recorrido el centro de la ciudad. A las 18:00 continúan las manifestaciones en La Línea, Los Barrios y San Roque.

17:11

Barcelona: visibilización de pisos okupados durante el 8 de marzo

Hoy ha sido el día escogido para visibilizar la recuperación de un piso del fondo buitre Divarian en la calle Tapioles del barrio de Poble Sec. A partir de hoy será el hogar de una militante del Sindicat de Barri y de su hija.

Asimismo, el Grup d'Hatbitage de Sants ha anunciado que seis familias han recuperado otro edificio en ese distrito con la ayuda de las mujeres del barrio.17:13, Santiago de Chile

Desborde en Chile

El 8 de marzo en el país andino se preveía multitudinario, y no ha defraudado. Las imágenes que llegan de la plaza Baquedano, en el centro de la capital chilena, muestran masivas manifestaciones en un país que está lejos de cerrar el ciclo de lucha social contra las políticas neoliberales de los últimos años, hoy personificadas en el gobierno de Sebastián Piñera.

17:27

Tres columnas en Oviedo

Informa Redacción Nortes desde Oviedo. En la capital asturiana, desde las 17h, se están dando tres marchas que confluirán en el final de la manifestación en la plaza de la Catedral. Son “por las que cuidan”, “por las que faltan” y “por las que vienen”. A la llegada a la Plaza de la Escandalera se anuncia una acción sorpresa.

17:36

En Valencia contra el CIE de Zapadores

En Valencia, las mujeres migrantes de la Colectiva Mujeres con voz se han concentrado ante el CIE de Zapadores, informa La Directa. Claman por el cierre de los centros de internamiento, la abolición de la ley de extranjería y contra el racismo y el colonialismo. Al mismo tiempo, frente a la Catedral, se ha llevado a cabo una acción simbólica: quemar imágenes de “la puerta azul”, la puerta del CIE de Valencia.

Frente al CIE se ha cantado una adaptación de la canción de las Tesis: “La desaparición/ La deportación/ Y la culpa no era mía/ Ni cómo hablaba Ni cómo vestía/ El racista eres tú/ El control de migración es un blanco opresor El control de migración es un blanco opresor/ El terrorista eres tú/ El racista eres tú”.

17:47

Zaragoza desbordada

Informa Arainfo: Los actos de este 8M arrancaron el sábado en Zaragoza con la Noche Morada y una marcha nocturna feminista. Este domingo, la performance 'Un violador en tu camino' de Las Tesis ha sido protagonista en el barrio de Torrero y la plaza del Pilar. Una marea feminista estudiantil ha inundado la ciudad por la mañana.

17:47, Catalunya

El bloque no mixto abre la manifestación en Barcelona

Informa La Directa desde Barcelona: comienza la manifestación unitaria de Barcelona, encabezada por las batucadas Somsò y Batukalla y el bloque no mixto. Cientos de personas se han reunido en la plaza Universitat, donde se ha convocado el inicio de la marcha a las 17h.

17:54, Bilbao

Bilbao, 52.000 personas

El movimiento feminista de la capital vasca escogió la mañana para celebrar su manifestación unitaria. Las estimaciones de la Policía Municipal hablan de 52.000 asistentes a unas columnas que han culminado en la Plaza del Ayuntamiento. Por la tarde, los actos continuaban en diversos puntos de la ciudad, como esta batucada en El Arenal. Informa Hordago El Salto.

17:57, Madrid

La capital, fiel a la cita del 8M

La manifestación unitaria convocada en Madrid ha arrancado a las 17 horas en una plaza de Carlos V ya abarrotada. A ritmo de batucada, la multitudinaria protesta ha llegado a la plaza de Cibeles con rumbo a la plaza de España, donde está previsto que finalice el recorrido.

18:00

Violencia policial en París

La policía de Emmanuel Macron, el príncipe progresista, intervino el sábado por la noche en París para disolver la manifestación previa al 8M. La convocatoria, que tuvo lugar en la Place de la République, se dedicó en gran parte a reconocer el gesto de la actriz Adèle Haenel durante la ceremonia de entrega de los Premios César, en la que se levantó como protesta al premio al director de cine —acusado hasta cuatro veces por violación de menores—.

Pasadas las 23h, la policía, que empleó gases lacrimógenos empujó a las manifestantes hacia los pasillos subterráneos del metro. “Policía en todas partes, justicia en ninguna parte”, fue uno de los gritos de las feministas ante las cargas policiales. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, en plena carrera para la reelección, se ha desmarcado de la actuación policial y ha condenado la violencia del dispositivo.

18:16, Madrid

Unión de luchas

Colectivos centrados en todo tipo de temáticas se han sumado grito feminista de este #8marzo. Vídeo del eje antirracista en la protesta de Madrid.

18:24, Madrid

Villacís, abucheada

La vicealcaldesa de Madrid y líder de Ciudadanos en la capital ha sido abucheada en la manifestación del 8 de marzo. Villacís y el cortejo del partido naranja han optado por salir de la manifestación para rebajar la tensión.

Unas jóvenes se han sentado frente a la pancarta de la formación conservadora y se han negado a levantarse mientras se escuchaban gritos como “Begoña Villacís a trabajar al Burguer King” y “fuera”. Villacís gobierna con el PP en el Ayuntamiento gracias al voto de Vox.

18:33

Pancartas

Como en los últimos 8 de marzo, el ingenio y la reivindicación toman forma de pancartas en trozos de cartón hechos en casa o sobre la marcha. Incluimos aquí una pequeña selección de las que nuestras redactoras han fotografiado este #8M.

18:45, Galiza

Galiza se tiñe de morado

Mientras A Coruña ha marchado esta mañana, las manifestaciones de otras ciudades galegas como Santiago de Compostela y Vigo estaban programadas para la tarde. Informa O Salto Galiza.

18:54, Catalunya

Barcelona no defrauda

La multitudinaria protesta de Barcelona ha sido secundada por decenas de miles de personas. En la capital catalana se han hecho públicas tres okupaciones por parte del movimiento feminista durante las protesta. Girona, Lleida, y Tarragona también han salido a la calle este 8 de marzo.

19:06, País Valencià

“Cambiar el mundo”

“Feminismo para cambiar el mundo” es el lema bajo el que se ha manifestado el movimiento feminista valenciano, que ha comenzado su manifestación a las 18 horas en la plaza de San Agustín. En Alicante, la organización cifra en 50.000 personas la asistencia a la protesta. En Castelló, el lema elegido ha sido “Vives, lliures i visibles. Juntes ocupem espais”. Informa El Salto País Valencià.

19:23, Galiza

Lleno en Vigo

“Aqui está o feminismo galego en pé!”, suena en la concurrida manifestación del 8 de marzo en Vigo.

19:28, Sevilla

'Un violador en tu camino' frente a San Telmo

En Sevilla han sido dos las marchas programadas para este 8 de marzo. La convocada por la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla junto a otros colectivos ha contado con 15.000 personas, según la organización, y ha finalizado frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno autonómico, donde decenas de activistas han cantado Un violador en tu camino. La otra protesta, menos numerosa, ha sido convocado por la Plataforma 8 de Marzo y ha contado con la presencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Informa El Salto Andalucía.

19:46, Balears

Ruido en ses Illes

Las Illes Balears no han querido faltar a la cita del 8 de marzo. En Palma, 10.000 personas, según la Policía Nacional, han participado en la marcha. En la imagen, batucada en Mahón, donde unas 2.000 personas han secundado en la convocatoria. Informa La Directa.

20:17, Madrid

“Cada año somos más”

Finaliza el acto central programado para terminar la manifestación unitaria del 8 de marzo en Madrid: “Somos las dueñas de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras formas de follar, de nuestras ciudades”, se escucha en el escenario.

20:54

Imágenes para la historia

Las fotos de una jornada en la que el movimiento feminista ha demostrado que sigue a pleno rendimiento.

20:55

Fin de la cobertura de El Salto

Hasta aquí la cobertura de El Salto. Cientos de miles de mujeres han salido a las calles en toda España en un 8 de marzo marcado por el calendario —ha caído en domingo— y el temor al brote de coronavirus. Aún así, el movimiento sigue mostrando su fuerza y la jornada sigue en Chile, donde se está produciendo una marcha en la que participan ya más de un millón de personas. Sigue en El Salto para todo lo que da de sí este 8 de marzo. De momento, ya hemos publicado la crónica del día. Una fotogalería de Madrid y el resumen de la jornada en Bilbao. Gracias por apoyarnos con tu suscripción, es lo que hace posible despliegues como el de este 8 de marzo.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938641992 2000w)

.jpg?v=63938641992 2000w)