Opinión

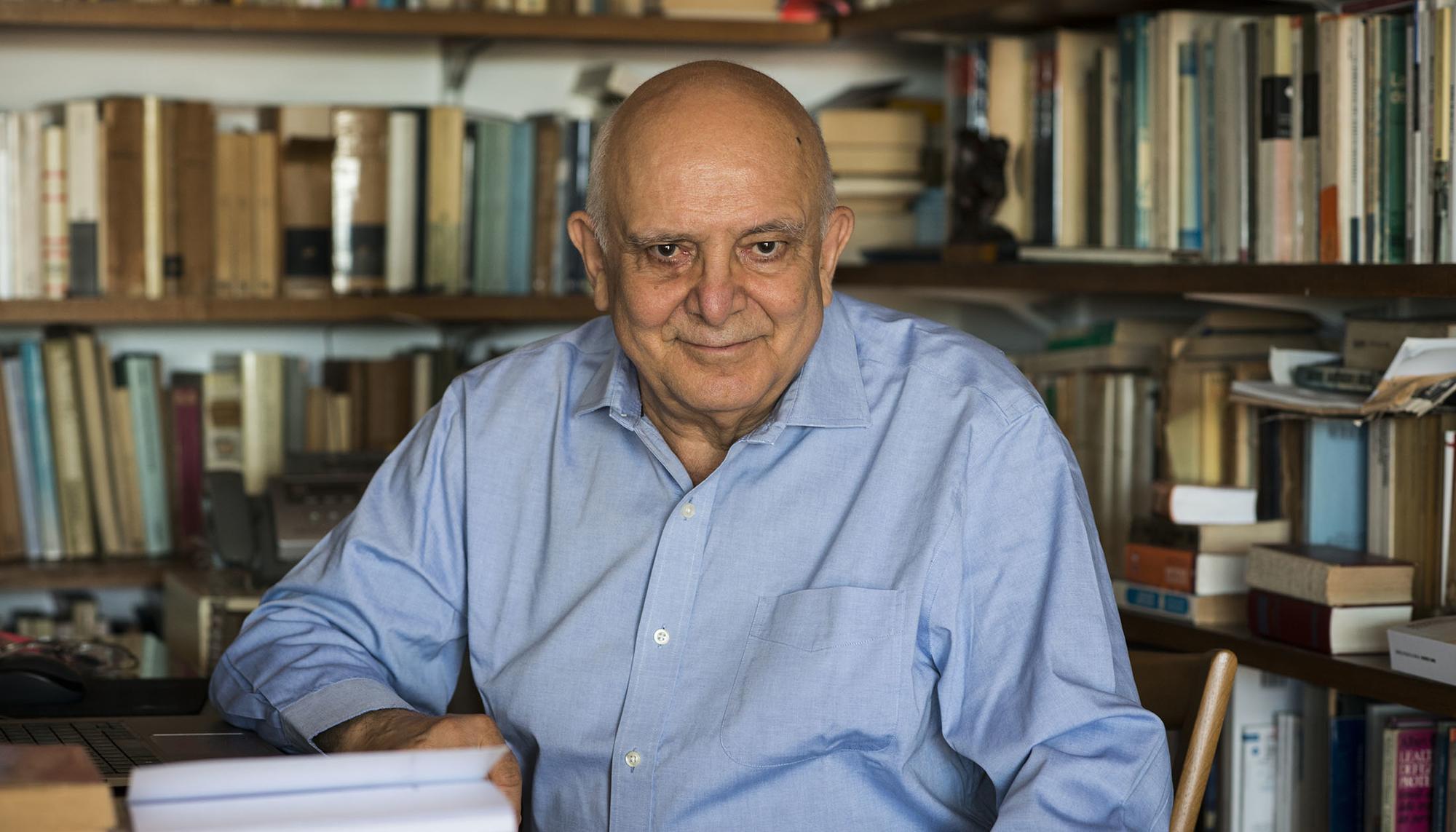

Sin fin: Arno J. Mayer (1926-2023)

El historiador Arno J. Mayer falleció el pasado 18 de diciembre a los 97 años de edad. Su carrera comenzó con un libro que analizaba diez meses de actividad diplomática transcurridos durante la Primera Guerra Mundial. Terminó con un par de ellos que abarcaban desde la antigua Grecia hasta el Israel moderno (Plowshares into swords: From Zionism to Israel, 2008). No es raro que los estudiosos empiecen poco a poco y acaben a lo grande. Pero el de Mayer no fue un viaje de la pequeñez y la cautela a la amplitud y el riesgo. Desde el principio, abordó las cuestiones más profundas y las preocupaciones más amplias, encontrando la inmensidad en el más mínimo detalle.

Political Origins of the New Diplomacy, 1917-1918 (1959) descubrió en la letra pequeña propiciada por los meses de diplomacia transcurridos entre marzo de 1917 y enero de 1918 cómo la Revolución Rusa había transformado los objetivos bélicos de las potencias contendientes, dando lugar a los Catorce Puntos de Woodrow Wilson e inspirando a «los partidos del movimiento» a actuar contra «los partidos del orden». La continuación de ese texto dio lugar a Politics and Diplomacy of Peacemaking: Containment and Counterrevolution at Versailles, 1918-1919 (1967), que abarcaba de nuevo aproximadamente diez meses, esta vez transcurridos entre 1918 y 1919, para trazar el movimiento inverso: el triunfo de la derecha sobre la izquierda.

Pero algo cambió para Mayer durante ese medio siglo de escribir historia. Descubrió las verdades terminantes de Jacob Burckhardt y de W. E. B. Du Bois: que nunca puede empezarse una obra histórica por el principio y que nunca puede terminarse satisfactoriamente. El estudioso siempre se encuentra en medio. A Mayer le gustaba atribuir su condición de estar en medio al hecho de haber nacido judío en el Gran Ducado de Luxemburgo.

Hijo de un pueblo marginal en un país marginal, Mayer se sintió repelido por el nacionalismo y atraído por el cosmopolitismo, como esos otros grandes historiadores de Europa procedentes de países pequeños: Pirenne (Bélgica), Huizinga (Países Bajos) y Burckhardt (Suiza). Esa herencia le llevó a la historia diplomática, un mundo en medio de Estados. Mayer ha contado tantas veces esta historia del origen –y se ha contado tantas veces– que he llegado a considerarla el equivalente de un mito familiar. Yo veo de otra manera su modo de estar en medio.

Mi compañero de habitación, el hijo del historiador europeo de las ideas Stuart Hughes, me presentó a Arno cuando estudiaba en Princeton mi pregrado. No sé si fue mi personalidad o mi conexión con Hughes, pero por la razón que fuera, Arno me hizo sentir inmediatamente como en familia. Sus escritos trasmiten la impresión de la sofisticación judía del viejo mundo, pero en su ser y su en porte no me recordaba a nada tanto como a mi muy poco académica familia judío-estadounidense radicada en el área suburbana de Nueva York. Arno siempre preguntaba primero por los padres, los hijos y los abuelos, antes de hablar de política o de estudios. Era afectuoso, emotivo, cálido. Sus sentimientos eran tan fuertes como agudas sus opiniones. Tenía pasión y presencia. Le encantaba cotillear y conspirar, sobre todo en las conferencias académicas. Charlaba, se quejaba, era fornido y bajo de estatura.

Así era Arno. También era así su trabajo. Si estaba en medio, no era porque se mantuviera al margen, era porque por disposición y por temperamento siempre intentaba penetrar, llegar al centro de las cosas, conectar a través del perímetro. Otros historiadores diplomáticos estudiaban las relaciones entre los Estados. Arno estudiaba el interior de los mismos, las relaciones internas y las luchas de poder que se desarrollaban en su seno. Cuando escribió sobre las Revoluciones Francesa y Rusa, no recurrió a Marx ni a Lenin, sino a La Orestíada a la Biblia hebrea, textos canónicos de la violencia familiar y de la venganza personal. Mientras otros historiadores marxistas del siglo XX hablaban de la transición al capital financiero y la forma corporativa, Arno estaba más impresionado por la capacidad de permanencia de la empresa familiar.

Sus ideas más audaces y duraderas –que la Primera y la Segunda Guerras Mundiales fueron como la Guerra de los Treinta Años del siglo XVII; que la historia de la Europa moderna no es la de una burguesía en ascenso, sino la de una aristocracia regente; que el Holocausto pueda compararse con los pogromos de las Cruzadas, obra de una ambición desviada, en la que un ejército merodeador de Occidente, enloquecido y bloqueado en su búsqueda de las tierras de Oriente, descarga su celo y frustración sobre los indefensos judíos atrapados en el camino– no son creaciones de un opositor. Son reflexiones de un espíritu que busca disipar el aura despersonalizadora y los mitos burocráticos de la modernidad en favor de ejemplos del pasado más íntimos, domésticos, familiares y lineales, pero no por ello menos maleables o terribles (vid. Why the Heavens not Darken: The “Final” Solution in History, 1988).

Estas y otras ideas hicieron en su día de Arno el más heterodoxo de los marxistas, un practicante de lo que él llamaba historia social desde arriba. Hoy, estas ideas parecen despachos de los boletines diarios de noticias. Tomemos como ejemplo su obra más importante, The Persistence of the Old Regime: Europe to the Great War (1981). Desde el momento de su publicación, los especialistas cuestionaron la afirmación de Mayer de que los intereses terratenientes de la nobleza europea, incluida la británica, siguieran siendo económica y políticamente hegemónicos hasta la Primera Guerra Mundial. A pesar de esos desafíos, el libro, bueno, persiste. Contiene múltiples provocaciones que han llegado a parecer sólo más pertinentes con el paso del tiempo.

Todos los días, la gente es llamada a vengar un acto cometido contra ellos mismos o contra su equipo. Cada día se acumula una nueva letanía de injurias históricas para explicar el exceso del día anterior

En su análisis de los Estados e imperios europeos, y en particular de sus estructuras e instituciones políticas, Mayer se inspiró en la famosa afirmación de Engels incluida en el Anti-Dühring, de que a medida que la Europa moderna se iba haciendo «cada vez más burguesa [...] el orden político seguía siendo feudal». Podríamos aprender hoy en día algo similar de Mayer (y de Engels). Estados Unidos tiene uno de los órdenes constitucionales más arcaicos del mundo, diseñado originalmente para proteger los intereses de las clases terratenientes, adineradas y esclavistas, así como de los blancos y de los ricos frente a la mayoría. Ese orden constitucional no sólo sigue protegiendo y fortaleciendo por mor del Estado a los sectores más viejos, más blancos, más conservadores y más privilegiados de la sociedad estadounidense. También es cuasi completamente impermeable a las fuerzas y demandas del cambio demográfico y social, en particular de las provenientes de los jóvenes, las personas de color y los nuevos inmigrantes. De todas las constituciones del mundo, la estadounidense es la más difícil de modificar. Aunque los académicos y los periodistas se prodigan analizando las disfunciones sociales de Estados Unidos –las patologías racistas y de otro tipo de la clase trabajadora blanca, la negativa de los evangélicos a aceptar la verdad y los hechos, la influencia tóxica de la televisión y las redes sociales–, prestan menos atención a lo que Schumpeter llamó el «armazón de acero» del orden político. Ese fue el gran tema de Mayer: los restos arcaicos del pasado social y económico, las modalidades mediante las que estos toman forma y cuerpo en el Estado y en sus instituciones, invitando así a las fuerzas reaccionarias y elitistas, pero en declive, a encontrar en su persistencia refugio, socorro, posición y espacio. Ese orden debe ser el nuestro.

El capitalismo familiar analizado en The Persistence of the Old Regime tampoco puede tratarse como un vestigio europeo de un pasado feudal. Gracias al trabajo de Thomas Piketty, Steve Fraser y Melinda Cooper, ahora vemos el capitalismo familiar o dinástico como un elemento estable de nuestro presente neoliberal, una recreación deliberada de una forma que se suponía que había sido destruida por dos guerras mundiales y sustituida por las corporaciones multinacionales y los bancos de inversión de la economía global. Imaginado de diferentes maneras por Mises, Hayek y Schumpeter, vástagos de ese imperio centroeuropeo en decadencia que Mayer anatomizó continuamente en su obra, el capitalismo dinástico es el producto de los movimientos y contramovimientos políticos de las élites que a su juicio eran intrínsecos a todas las formas de capitalismo. En su opinión, el capitalismo político es el único tipo de capitalismo.

Donde hoy imaginamos la ciudad como el hogar de la izquierda, The Persistence of the Old Regime nos recuerda que la ciudad puede ser el espacio natural de la derecha. A principios del siglo pasado, las ciudades europeas, en particular las capitales imperiales, empleaban a un gran número de personas en el sector terciario del comercio, las finanzas y la actividad inmobiliaria, así como en la Administración pública y en las profesiones liberales. Los miembros de esos sectores, que incluían a gran parte de lo que hoy llamaríamos la clase profesional-gerencial, superaban a menudo en número a las filas más tradicionalmente reconocidas del proletariado urbano. Lejos de generar una izquierda cosmopolita o metropolitana, fueron el caldo de cultivo de la derecha radical.

Sartre decía que «la victoria descrita en detalle es indistinguible de la derrota». Sería absurdo pensar que podemos simplemente invertir los predicados y proceder a la victoria a partir de ahí.

Hasta hace poco, la geografía política de la ciudad pergeñada por Mayer podría haber parecido encerrar tan solo un mero interés histórico. Tras la guerra de Israel contra Gaza, merece la pena releerla. Una alianza ha surgido, o simplemente se ha hecho visible, en los centros metropolitanos de Estados Unidos constituida por donantes ricos procedentes del mundo de la tecnología, las finanzas y el sector inmobiliario y sus subordinados; por funcionarios del gobierno, administradores y empleados universitarios; por filántropos, promotores y agitadores culturales; por políticos locales de ambos partidos; así como por políticos y grupos universitarios defensores a ultranza de Israel, que ejercen una influencia cada vez mayor sobre los espacios urbanos de la cultura y de la educación. Estas no son las fuerzas obvias de la reacción trumpista, esto es, los propietarios de pequeñas empresas o de concesionarios de automóviles independientes que los izquierdistas han puesto de relieve ni la clase trabajadora blanca que a los progresistas les encanta odiar. De hecho, muchos de estos individuos apoyan y contribuyen con sus fondos al sostenimiento del Partido Demócrata y votaron a Biden. Pero constituyen las fuentes prototípicas de la reacción en opinión de Mayer, que reclaman el manto del victimismo mientras potencian los proyectos imperiales de algunas de las naciones más poderosas del planeta. Y pueden ayudar a que Trump vuelva a la presidencia.

Quizá la idea más proléptica de Mayer y, no por casualidad, la menos discutida, sea la de la venganza. Surgió tarde en la carrera de Mayer, en mi opinión en su obra The Furies: Violence and Terror in the French and Russian Revolutions (2000). Tratando de contrarrestar el consenso revisionista sobre las Revoluciones Francesa y Rusa, que sostenía que el utopismo ideológico había alimentado su caída en la violencia y el terror, Mayer afirmaba que cada bando de la lucha, de la revolución y de la contrarrevolución, estaba inspirado por un deseo de venganza, de tomar represalias contra heridas de larga data y contra actos de violencia más recientes. Aunque el bando revolucionario intentaba imponer lo que Michelet denominó la «violencia para acabar con la violencia», esto es, crear una nueva forma de soberanía que pusiera fin a los desmanes en las calles y al derramamiento de sangre en las zonas rurales, pronto descubrió lo que Clitemnestra y Orestes comprenden en La Orestíada: cada intento de realizar el último acto de violencia sólo prepara el terreno para el siguiente.

Durante años leí el análisis de Mayer sobre la venganza como un mero intento de salvar el pensamiento utópico de la mano muerta de la Guerra Fría. Más recientemente, he llegado a pensar en el mismo como una extraña descripción de lo que estaba por venir, de cómo se contemplan la solidaridad y la animosidad después de que la era de la ideología o la era de la revolución o la era de la utopía hayan llegado a su fin. Todos los días, en internet o en las calles, la gente es llamada a vengar un acto cometido contra ellos mismos o contra su equipo. Cada día se acumula una nueva letanía de injurias históricas para explicar el exceso del día anterior. Cada día una historia de lealtad mutua o de confianza vacilante se disuelve para dar paso al exceso del día siguiente. No se resuelve ningún conflicto; no se logra ningún congreso; no se elabora ninguna constitución. Es furia sin fin.

Arno dedicó su vida a oponerse a ese mundo, a encontrar coherencia en medio del caos, a extraer una historia del ruido, a identificar la senda de futuro del partido del movimiento. Que al final no lo consiguiera, que acabara recurriendo a los textos más antiguos para explicar nuestros problemas más modernos, es un pensamiento triste y aleccionador. Sin embargo, su ejemplo puede ofrecernos una senda de futuro. Sartre decía que «la victoria descrita en detalle es indistinguible de la derrota». Sería absurdo pensar que podemos simplemente invertir los predicados y proceder a la victoria a partir de ahí. Tal vez podríamos intentar algo distinto. ¿No podría una derrota descrita con todo detalle ofrecer a la izquierda algo parecido a lo que el Rosh Hashanah [el año nuevo judío] ofrece a los judíos? No una oportunidad para empezar –Burckhardt (por no mencionar a los rabinos) advirtió contra esa ilusión– sino la oportunidad para empezar de nuevo.

Pensamiento

Marco D'Eramo: “Si por democracia entendemos gobierno del pueblo, esto solo existió un mes en París en 1871”

Relacionadas

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!