Periodismo

James B. Steele: “Investigar a grandes corporaciones es de las cosas más difíciles que hay”

James B. Steele (Hutchinson, Kansas, 1943) es un mito viviente del periodismo. Junto con su compañero Donald L. Barlett, forma la pareja de reporteros más legendaria de Estados Unidos junto a la de Woodward y Bernstein. Sólo que Steele y Barlett empezaron dos años antes y continuaron trabajando juntos durante medio siglo: de 1970 a 1997 en el Philadelphia Inquirer, el tercer periódico más antiguo del país; entre esa fecha y 2006 como jefes de redacción de la revista Time, que dejaron para irse al Vanity Fair. Steele, siempre junto a Barlett, ha publicado nueve libros y ganado dos Pulitzer, entre otra pléyade de premios periodísticos. Su América, ¿qué salió mal?, de 1992, es todo un clásico en Estados Unidos: la crónica del desmantelamiento de la clase media y del auge del poder corporativo, la descripción precisa del fin del sueño americano y el espejo de lo que puede pasar en otras partes. Steele atiende a El Salto por videollamada desde su casa en Filadelfia.

He vuelto a revisar para esta entrevista el índice de su América, ¿qué salió mal? Contiene estos temas: el desmantelamiento de la clase media, la frontera con México, el poder de las grandes corporaciones, las pensiones, la atención sanitaria, un capítulo aborda, literalmente, “el fin del sueño americano”. El libro es de 1992, pero hoy seguimos hablando de los mismos temas. ¿Qué ha pasado?

De hecho, por eso hicimos en 2020 una reedición del libro, con una nueva introducción y nuevos materiales, para retomar esos asuntos. En el libro, entre otras cosas, mostramos exactamente lo que pasó con las reformas legales sobre los impuestos y cómo a través de eso se traicionaron cuestiones como la asistencia sanitaria y las pensiones.

El tiempo es el factor más importante en el periodismo, porque no importa lo inteligente que seas, simplemente investigar lleva su tiempo porque necesitas conectar los puntos y averiguar lo que realmente ha sucedido

¿Encuentra usted paralelismos entre esos años 90 y la actualidad?

En noviembre publiqué un artículo sobre eso en el Center for Public Integrity [una organización sin ánimo de lucro de periodismo de investigación, el artículo se tituló “Cómo cuatro décadas de recorte de impuestos han alimentado la desigualdad”. En él, abordo las consecuencias de 40 años de recortes en los impuestos federales, desde los años 80 en adelante. La fiebre por las rebajas de impuestos sucedió con Reagan. Por otra parte, fue acompañada de desregulación, apoyada ésta por ambos partidos desde los años 70. Se empezó en sectores como el transporte aéreo [la Ley de desregulación de las compañías aéreas es de 1978] y creo que hoy todo el mundo está de acuerdo en que fue un desastre. Lo mismo sucedió con la desregulación del transporte por carretera [comenzó con la Ley de Autotransportes de 1980, promulgada por el presidente Carter en 1980].

¿Por qué salió mal, qué consecuencias se han producido?

Se suponía que la desregulación traería más competencia y no ha sido así. En la aviación, resulta que hay menos competencia que nunca. En el sector del transporte, sucede al revés, la competencia es tanta que a muchas empresas les cuesta obtener dinero para sobrevivir. Una empresa grande tras otra ha quebrado desde entonces e incluso muchos operadores menores no logran sobrevivir y cuando lo han hecho ganan una miseria comparado con lo que habrían ganado en los años 70. Toda esa desregulación y el fervor de las rebajas de impuestos forman parte del martilleo que se ha ido dando en contra de la clase trabajadora. Y un montón de demócratas compraron eso, en muchos casos creo que sin mala intención.

Una de las consecuencias de todo ese proceso ha sido la de que ahora existen corporaciones internacionales poderosísimas, más incluso que muchos estados, como Apple, Amazon, Facebook, e investigarlas es un desafío para la prensa.

Y probablemente hasta haya menos periodistas en los medios para hacerlo ahora, en parte por los propios problemas económicos que tiene el periodismo ahora. Pero mira, dicho esto, te remontas a cuando yo empecé, en los años 60, y casi no había investigaciones sobre empresas. Ahora no hay tantas como hace 20 o 25 años, es cierto, pero sigue habiendo muchas más que cuando yo empecé a trabajar de periodista. Sobre la cuestión de investigar a las grandes empresas, mire, Don [Donald Barlett] y yo escribimos en 2012 el libro La traición del sueño americano, y una sección bastante importante del mismo versa sobre Apple en China. Lo que contamos es un ejemplo de lo que sucedió esos años, me refiero a que Apple tomó conscientemente la decisión de poner fin a su fabricación en Estados Unidos y trasladarla a China. Es una sección bastante importante del libro, pero en esto estamos en deuda con algunos trabajos que hicieron organizaciones de periodismo sin ánimo de lucro de Hong Kong, ellos investigaron muchas de las cuestiones dentro de China que nosotros no habíamos podido hacer. Quiero decir que investigar a grandes corporaciones es de las cosas más difíciles que hay, pero creo que se puede hacer. Si una entidad periodística pone su mente en ello y está dispuesta a hacer la inversión, se puede, ¿puedo hacer una digresión aquí?

Adelante.

Todo el negocio del periodismo ha cambiado mucho. Pero una de las grandes cosas que ha cambiado es el acceso a una gran cantidad de información a través de internet. Ayer mismo le hablaba a una clase en la Universidad de Temple y me di cuenta de que los jóvenes no son conscientes de cómo ha cambiado eso, no se dan cuenta de lo que tenemos a nuestro alcance ahora respecto a lo que había antes. Lo único que no ha cambiado es el tiempo que se necesita para hacer estos trabajos de investigación, es el factor más importante en el periodismo, porque no importa lo inteligente que seas, simplemente investigar lleva su tiempo porque necesitas conectar los puntos y averiguar lo que realmente ha sucedido. Y ahora, con la complejidad de los negocios internacionales, esto se ha vuelto más y más complejo. Verá, estoy muy contento con el artículo que he escrito para el The Center for Public Integrity y todo eso, pero es un artículo de 6.500 palabras y ¡apenas he tocado las complejidades de esta cuestión internacional, apenas golpeé algunos puntos! Y digo otra cosa más: el problema es que muchas de las cosas que hacen las empresas son totalmente legales, ¡totalmente legales!, pero son muy complicadas, y muchos periodistas, incluso especializados en esos temas, piensan: “Oh, dios mío, no voy a poder hacer eso, me va a llevar muchísimo tiempo”.

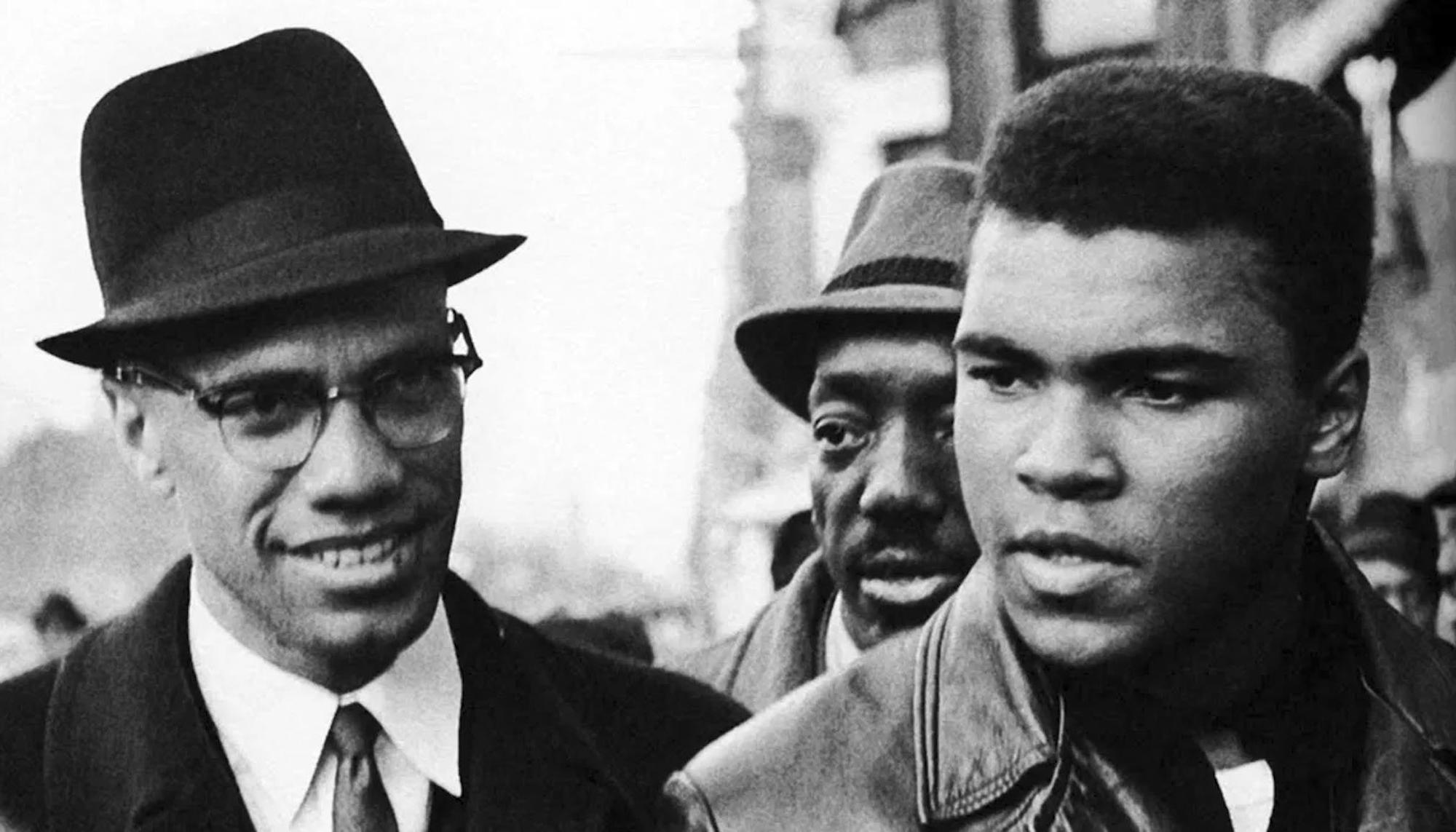

Recuerdo episodios como cuando fue asesinado Malcolm X [un 21 de febrero de 1965]. Los Musulmanes Negros se hicieron oír. Yo estaba trabajando ese domingo

Pero empecemos por el principio de su historia. ¿Por qué decidió dedicarse al periodismo y cómo fueron sus inicios?

Crecí en Kansas City, y me gradué en la Universidad de Missouri, en esa ciudad. Tuve la suerte de entrar como reportero en mi primer año en la universidad. Fue en el Kansas City Times, que era la edición matutina del Kansas City Star. Nadie recuerda ya hoy los tiempos de Kansas City Times, pero fue eso, la edición de la mañana del Star, que era el único periódico de la ciudad. El periódico tenía una larga historia de contratación de personas sin ningún título ni formación. En aquellos días, al periódico no le gustaban las escuelas de periodismo. Hoy ya no pasa, pero entonces era así. Así que formaban a jóvenes reporteros que estuvieran interesados en el oficio. A mí me fascinó el periodismo cuando estaba en el instituto. Había estado en el periódico de mi escuela en Kansas City y me había gustado mucho, sentí que era algo que realmente quería hacer. Tuve mucha suerte de conseguir entrar en el Times, donde trabajé casi toda la década de los 60.

¿Qué tipo de historias cubrió esos años?

Uno de los primeros cometidos que tuve fue escribir obituarios. El periódico solía proporcionar ese servicio al público, es un género muy importante en la información local. No había absolutamente nada de creatividad en escribir un obituario, desde luego, se trata de seguir una fórmula: John no sé cuántos ha muerto a la edad de tantos años, en tal hospital, fue miembro de tal organización, etcétera. Sin embargo, fue una parte muy formativa de mi formación porque te dabas cuenta de cuántos errores podías cometer en un solo párrafo y aprendías cuáles son las mejores fuentes para verificar un dato. A partir de ahí, pasé a los accidentes simples, en los que escuchas varios testimonios sobre un hecho y tienes que reescribirlas en una sola noticia. Esa fue mi primera etapa y cubrí historias de muy corto alcance, como digo, accidentes, incendios, asesinatos, esas cosas que todo periodista cubre en su juventud. Luego, como todo, a veces tienes que hacer grandes historias a altas horas de la noche, cuando nadie más está en la oficina. Pero eran otros tiempos, el papel era la estrella del periodismo en ese momento y el Kansas City Times era un periódico bastante gordo y tenía muchos recursos.

¿Cómo empezó a escribir historias de mayor calado?

Después de esto, me enviaron a la oficina del periódico en la zona suburbana del este, el condado de Jackson. Era una parte muy importante del área metropolitana de Kansas City en términos políticos, el mismo presidente Harry Truman procedía de ahí. Estuve en Jackson varios años y cubrí de todo, pero principalmente cosas relacionadas con el ayuntamiento, con el sistema educativo, casi todo era de corto alcance, pero ya empecé a trabajar en algunos temas de mayor recorrido, tal vez historias que me llevaron unas dos semanas, y eso me abrió el apetito para tratar de hacer reportajes aún más largos.

En los años 60 fue la época de la contracultura y los movimientos civiles en los Estados Unidos. Como reportero local en Kansas City, ¿fue consciente de estar viviendo esa época?

Esa parte del Medio Oeste es razonablemente conservadora políticamente y se ha vuelto mucho más, pero Kansas City en sí es una ciudad bastante progresista y del Partido Demócrata. Con todo, aunque esos movimientos allí no eran tan potentes como en otros sitios, recuerdo episodios como cuando fue asesinado Malcolm X [un 21 de febrero de 1965]. Los Musulmanes Negros se hicieron oír. Yo estaba trabajando ese domingo. Tuve que ir a la logia local para recabar alguna declaración del grupo, aunque sabía que no habría ningún comentario porque ellos no hablaban con la prensa blanca, pero como periodista había que salir a preguntarles y, de hecho, no me dijeron nada. Más tarde, en el 68, hubo grandes revueltas, pero yo ya no estaba en Kansas City. El periódico no tenía reporteros afroamericanos en ese momento y mirando ahora hacia atrás, ni siquiera sé si habían tratado de contratarlos. De hecho, no fue hasta que me incorporé al Inquirer en 1970 cuando formé parte de una plantilla que sí tenía periodistas negros, aunque incluso allí eran bastante recientes. Junto a las cuestiones raciales, otro gran tema de esa época fue la guerra de Vietnam.

¿Cómo la vivió usted como periodista local?

Me habían rechazado para el servicio debido a un poco de asma infantil y a varias hospitalizaciones que había sufrido por ese motivo. Yo no quería alistarme en el ejército y personalmente pensaba que la guerra era una catástrofe terrible y si me hubieran llamado habría servido, pero no pasé las pruebas. La guerra de Vietnam fue uno de los grandes temas de los años 70, se hablaba todo el tiempo de ella, dentro del periódico también, por supuesto. Recuerdo que cubrí a muchas familias que habían perdido a un hijo y me causaron un enorme impacto. Hay que tener en cuenta que a diferencia de Iraq y Afganistán, donde murieron tres o cuatro mil soldados, en Vietnam fallecieron como 58.000. En fin, toda esta experiencia en el periodismo local fue muy importante para mí a la hora de aprender los procesos de buscar información, verificar y aprender a hacer preguntas. No hice mucho periodismo de investigación en profundidad hasta que no llegué a Filadelfia en 1970.

¿Qué modelos de periodista tenía en aquellos años?

Hubo varios absolutamente geniales, que estaban en el mismo periódico. Uno de estos reporteros cubrió el asesinato de Oswald, pero no son nombres conocidos, la mayoría de ellos ni siquiera tienen una página de Wikipedia o algo así. Eran grandes escritores a los que todos esos jóvenes admirábamos, pero a nivel nacional ninguno se hizo famoso. El más conocido de ellos es William Woo, a quien todos admirábamos tremendamente. Woo, que era chinoamericano, acabó fichando por el St. Louis Post-Dispatch y llegó a ser su director [Woo fue el primer americano de origen chino en convertirse director de un medio de comunicación en Estados Unidos; el St. Louis Post-Dispatch es un medio regional de Saint Louis, Missouri, y fue fundado por Joseph Pulitzer en 1878].

¿Por qué se mudó a Filadelfia?

Llegué en 1970 como redactor de temas de urbanismo. Un amigo mío del instituto en Kansas City había ido allí. Él estaba en Chicago y lo fichó el Inquirer cuando éste cambió de dueño en enero de 1970. Antes de esa fecha, el periódico había sido durante décadas propiedad del hombre de negocios Walter Annenberg y era un periódico terrible. Hacía cosas muy reprobables, ¡incluso tenía una lista negra de nombres que no podían ser mencionados!

Suena muy antiguo eso.

Es periodismo amarillo del siglo XIX, ¿verdad? Nunca en un millón de años habría trabajado ahí, pero cambió de manos, ficharon a mi amigo y éste me dijo: “Creo que van a hacer algo bueno con este periódico, van a invertir en él”. El Inquirer estaba por esos años inmerso en una batalla competitiva enorme con el periódico vespertino de la ciudad, el Philadelphia Bulletin, que en realidad tenía mayor circulación durante la semana; mientras que el Inquirer lo superaba los domingos. Así fue como llegué hasta allí en 1970 para cubrir temas de urbanismo con la idea de que también podría dedicarme a ciertos trabajos de largo recorrido y eso es lo que empecé a hacer en cuanto empecé a trabajar con Don.

¿Cómo empezaron, cómo fue ese primer momento?

Donald también era un recién llegado, había sido contratado al mismo tiempo que yo. Venía de Cleveland, Ohio, y antes había estado en el Chicago Daily News. Los dos hacíamos nuestras propias cosas y solíamos buscarnos en la redacción porque la vieja guardia del periódico era, por supuesto, muy suspicaz con los recién contratados por los nuevos propietarios. Empecé a trabajar un tema sobre vivienda y me encontré con lo que parecía ser un escándalo importante en un asunto de vivienda pública.

El gobierno es un objetivo mucho más seguro para investigar que las corporaciones, tanto privadas como públicas

¿De qué se trataba?

El gobierno federal había iniciado una política de vivienda en la década de los 60 para fomentar la propiedad entre los residentes negros en particular de las ciudades del interior del país como Filadelfia. Los barrios negros de Filadelfia estaban en muy mala situación, como sucedía en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. El objetivo de esas políticas era fomentar la propiedad de la vivienda [en esas áreas y entre ese sector de la población] y abrir así una vía para la realización del sueño americano. Pero me enteré de que las cosas no estaban funcionando bien y hablé de ello con Don. Le pedí que le echara un vistazo a lo que tenía. Se trataba de información que había en los registros públicos. Él tenía más experiencia que yo sobre cómo saber consultarlos y buscar en ellos. Así que fuimos hasta el ayuntamiento y miramos algunos libros de escrituras e hipotecas de la época. Esos registros ¡eran una pila gigantesca de documentos! Estaban escritos a mano, una torre así de alta y así de ancha [mueve las manos para indicar una altura de metro y medio y una anchura de un metro]. Creo que alguien de su edad ni siquiera puede visualizar esta escena. Teníamos los registros de lo que se había estado haciendo como durante 300 años en Filadelfia. Vimos un montón de embargos, entonces buscábamos qué compañía había dado la hipoteca, quién había adquirido la propiedad y a quién se la había comprado. En fin, vimos lo suficiente como para pensar que había una base para llegar a un resultado significativo, pero no me refiero a hacer una investigación de una semana o dos, sino una investigación de verdad. Se lo contamos al nuevo director, que venía del Miami Herald, y nos dijo que adelante. Así comenzamos Don y yo.

¿Cuál fue el resultado?

Escribimos algunos artículos a los tres meses, y después se generaron otros más, al final nos quedamos en el proyecto durante un año y sacamos a la luz el hecho de que este programa, bienintencionado, había sido completamente cooptado por los especuladores inmobiliarios. El gobierno federal no había supervisado el proceso ni lo que los especuladores estaban haciendo. Compraban casas en mal estado y le ponían una capa de pintura. La anunciaban y alguien en el vecindario la compraba, no tenían que poner dinero de entrada porque el gobierno federal estaba garantizando la hipoteca. Pero seis meses después la casa empezaba a caerse a pedazos. La gente tenía que dejarla y entonces los mismos especuladores la recompraban y la vendían de nuevo. Al final de todo este asunto y como resultado de nuestra investigación, creo que como 45 o 50 personas fueron acusadas y alguien fue a la cárcel, involucramos incluso a la oficina de un senador federal, que tenía algún vínculo con una de las compañías hipotecarias.

Una cosa muy interesante de su trabajo con Donald Barlett es que reivindica el papel de la prensa como Cuarto Poder [Fourth State, Cuarto Estado, en inglés] pero no sólo frente al gobierno o los poderes públicos, sino también y especialmente frente al poder privado, frente a las corporaciones que cada vez son de mayor tamaño y más poderosas.

Así es. Muchos periódicos, y no es que el gobierno no haya hecho cosas mal y siga haciéndolas, pero el gobierno [en un país como Estados Unidos] es un objetivo mucho más seguro para investigar que las corporaciones, tanto privadas como públicas. Investigar a cualquier corporación, cualquier empresa, no suele contar con el visto bueno de muchos directores de periódicos porque se asustan, creo, de decir la verdad del poder que tienen las corporaciones, mientras que investigar a un gobierno es como ir a la temporada de caza habitual, hay mucha más libertad para atacar al gobierno.

La cobertura periodística local se ha secado totalmente. En mi ciudad, Filadelfia, el Inquirer tenía en los años 70 un equipo de seis personas cubriendo todos los días el ayuntamiento. Hoy tienen a medio periodista

Las corporaciones, aparte de ser muy poderosas, también tienen conexiones con los medios de comunicación, no sólo a través de la publicidad sino que, sin ir más lejos, un milmillonario como Jeff Bezos es propietario del Washington Post.

Y a menudo no estamos preparados, no tenemos un plan con que abordar esto. Don y yo hicimos dos o tres series de reportajes en Filadelfia. Un nuevo director llegó al Inquirer, Gene Roberts, que vino del New York Times. [Roberts es conocido por haber liderado la llamada edad de oro del Inquirer, entre 1972 y 1990, cuando el rotativo se consolidó como el primero de Filadelfia y ganó 17 premios Pulitzer]. Roberts creó un ambiente increíble producto de la contratación de personas con muchos tipos diferentes de talento. Creó incluso hasta una sección de internacional. Roberts nos preguntó a Don y a mí cuando llegó si consideraríamos hacer algunas historias de impacto nacional, y las hicimos. Uno de los primeros reportajes que sacamos fue sobre la industria petrolera internacional y lo que sucedió tiene que ver directamente con lo que estamos hablando. Los atacamos y eso era atacar realmente a un poder muy significativo. Ellos, de hecho, contraatacaron en numerosas ocasiones criticándonos y tratando de decir que estábamos equivocados y que mentíamos. En una situación así, muchos medios y periodistas simplemente no quieren aguantar. Piensan: no quiero meterme en eso porque puede afectar a los resultados finales del periódico en términos de publicidad. Cuando atacas al gobierno casi nunca te puede afectar a los resultados finales o no recibes un ataque que afecta a la línea de flotación del medio.

¿Recibió alguna vez amenazas serias?

Hemos tenido bastante suerte en esto porque las amenazas que hemos tenido a lo largo de los años han sido principalmente amenazas legales. Nunca olvidaré la primera vez. Fue por otra historia sobre vivienda en Filadelfia. Un agente inmobiliario llamó cuando había leído una de nuestras historias y dijo: “Muy bien, chicos, sólo quiero haceros saber que habéis terminado con esta investigación”. Sabíamos que no se podía ir por ahí denunciando las prácticas de la industria de bienes raíces de la ciudad. Aquel hombre nos dijo, básicamente, que estábamos acabados. No pensamos que fuera cierto, pero fuimos a ver al director del periódico para decirle que habíamos recibido esta llamada y… nos dijo que sí, que a él también lo había llamado, ¡y se rio! He tenido la suerte de trabajar para algunos directores realmente fuertes. Otro caso me sucedió más tarde, cuando Don y yo estábamos trabajando en el primer artículo que hicimos para Vanity Fair en 2007. Investigamos a una empresa de defensa e inteligencia y contratista militar. Escribieron una carta muy, muy dura al director de Vanity Fair, Graydon Carter, que nos dijo que sí, que había recibido la carta, ¡y la tiró allí mismo al cesto de basura! Es mucho más polémico y difícil a veces atacar a las corporaciones y Don y yo tuvimos mucha suerte con nuestros directores en todos los lugares en los que trabajamos. Sé que muchos de mis colegas no pueden decir eso.

¿Cómo ha cambiado el impacto y la repercusión real que las informaciones generaban en los años 60 y 70, cuando usted empezó, comparado con hoy?

Ésta es una cuestión muy interesante y no soy el más indicado para evaluar lo que ha pasado, pero, por lo que veo, aquí hay que hablar de dos cosas diferentes: por un lado, el nivel estatal y el nacional; y, por otro, el nivel local. A nivel local tienes toda la razón. La cobertura periodística local se ha secado totalmente. En mi ciudad, Filadelfia, el Inquirer tenía en los años 70 un equipo de seis personas cubriendo todos los días el ayuntamiento. Hoy tienen a medio periodista. Y luego estaba el otro periódico, el Bulletin, que tenía a cinco personas. Hasta el Daily News, que era un tabloide con poco personal, tenía a tres o cuatro personas haciendo eso. En total, había en total como 15 periodistas ocupados todos los días con el ayuntamiento y ahora no hay casi nadie, y lo mismo sucede con el sistema educativo, con los tribunales, no si se trata de un juicio espectacular sobre un asesino, eso sí se cubre, pero no el día a día.

¿Qué hay del nivel estatal o federal?

Aquí el problema que veo es otro. Además de lo que ya había han surgido nuevos medios y hasta organizaciones sin fines de lucro como ProPublica o el Center for Public Integrity. Pero esto ha llevado a que sean tantas las opciones que el lector o que un oyente o espectador tiene, que la gente está confundida. Hay muchísimos canales de información y mucha información circulando, de todo tipo, y en este contexto se revelan escándalos, nunca antes habíamos conocido tantos, y llega un punto en que todo es muy difuso. En medio de esta confusión sucede que una persona promedio en el interior del país que gana cuarenta mil dólares al año resulta que vota por Donald Trump. Éste aprueba una ley para recortar impuestos a los ricos y las corporaciones y lo siguen votando igualmente. Muchas de esas personas han acabado muy alineados con los temas religiosos y ciertos temas sociales, y los asuntos económicos quizás los consideran menos importantes. Es algo que me asombra, ver hasta qué punto se ha extendido esa actitud. Y en medio de toda esa confusión, hay cada vez menos voces potentes, antes solía haber una docena o más de periódicos fuertes en todo el país y había menos cadenas de radio y televisión. Ahora hay muchas y con ese ciclo de 24 horas emitiendo contenidos de todo tipo… hay gente que dice que eso es lo que tiene a la gente anestesiada, yo no lo sé, puede ser cierto, pero el caso es que ese fenómeno que describo está ahí.

No se imagina usted la cantidad de cartas que Don y yo recibimos, incluso de ejecutivos de corporaciones que habían sido víctimas de estas adquisiciones hostiles y víctimas del dinero de Wall Street

Ese es el contexto en el que se hace cada vez más habitual destapar un escándalo y que la persona afectada, político o empresario, simplemente lo niega o incluso ignora la información y sigue a lo suyo.

Mire el caso del congresista George Santos, que sigue siendo miembro de la Cámara de los Representantes, ¡es asombroso! [Santos, del Partido Republicano, ganó su escaño por Nueva York en las pasadas elecciones de noviembre y poco después se destapó que la trayectoria personal y profesional que había presentado como candidato estaba llena de mentiras, entre ellas, que era gay y casado, que su madre murió en el 11S, que trabajó en Wall Street o que era vicepresidente de una compañía de inversiones]. Pero al menos en su caso el asunto ha aflorado. Quiero decir, seguramente hasta pueda haber un par de docenas como Santos en el congreso, políticos que no han tenido un periódico diligente como el New York Times indagando sus historias. Dicho esto, no puedo creer cómo de estúpido ha sido en esto el equipo del opositor de Santos en las elecciones.

Ellos han dicho que se pasaron la campaña advirtiendo de que mentía y de que muchas de sus cosas no cuadraban y, de hecho, acusan a la prensa de no haber investigado a tiempo, pero a saber si es cierto esto también.

Claro, puede que sea así, pero muchas veces sucede que la gente ¡recuerda las cosas muy diferente cuando las ve en retrospectiva! [ríe].

¿Cuál es la historia más difícil, más compleja, más impactante, más emotiva, o una de ellas, de las que usted haya cubierto?

No pienso tanto en las historias más difíciles como en las más conmovedoras. Recuerdo que, en el primer capítulo de América, ¿qué salió mal?, está la historia de un hombre que era medio gerente de una fábrica de zapatos en Missouri. Nunca me he olvidado de él y su esposa. Cuando empezamos lo que acabaría convirtiéndose en el libro, empezamos con una base mucho más limitada. Fue una época tumultuosa, decenas de fábricas cerraban, parecía que leías una historia cada día sobre alguna fábrica que había existido siempre y que de repente cerraba. Se oían los gritos y las quejas de los trabajadores porque perdían sus empleos, pero esto se pasaba por alto y se decía: bueno, es desafortunado, pero hay otros empleos ahí fuera y esto es solo parte de esta gran historia de América renovándose constantemente, esas cosas pasan, todo irá bien en el futuro. Pero ante esto, Don y yo empezamos dirigiendo nuestra mirada a las fábricas que cerraban para tratar de responder a las preguntas: ¿por qué ha cerrado? ¿cuál ha sido la causa? ¿Era una planta ineficiente? Ya sabe, ese tipo de preguntas.

¿Qué descubrieron?

Fuimos a esas zonas y entrevistamos a mucha gente, a muchos trabajadores afectados. Volvimos a Filadelfia, transcribimos las entrevistas y las pusimos en común ¡y parecía que todos estábamos entrevistando a la misma persona! Unas veces era una fábrica de zapatos, otras una planta de acero, una planta de fabricación de vidrio, un negocio maderero, eso era lo que cambiaba, pero todo lo demás era lo mismo: le di mi vida a esta empresa, quería jubilarme aquí, he tenido que sacrificar parte de mi pensión, he perdido mi asistencia sanitaria, tengo ahora otro trabajo pero me pagan la mitad, toda la lealtad que le di a mi empresa se ha quedado en nada... Ahí fue cuando empezamos a ver de una forma más amplia que se trata de un asunto contra toda una capa de estadounidenses, toda la clase media trabajadora, que, de repente, son expulsados. Así construimos luego el libro. Pero la mayor dificultad en los reportajes que lo componen fue la cuestión del tiempo, necesitamos mucho tiempo para encontrar a esas personas, había que ir a los sitios, conocer su situación, recabar sus historias, etcétera, y eso lleva mucho tiempo.

Su libro demuestra cómo detrás de las historias personales está el funcionamiento entero del sistema y reivindica como una función primordial del periodismo conectar ambas cosas.

Había que darse cuenta de que esto no era sólo acerca del cierre de las plantas, se trataba de toda una forma de vida, del corazón y el alma de América que, de pronto, estaba en peligro. De hecho, uno de los reportajes más polémicos de esa época fue el que hicimos sobre los grupos de presión, los lobbies. Había muchas ramificaciones. Una de ellas fue una práctica que surgió entonces en Estados Unidos y responsable de muchos de esos cierres de fábricas, un procedimiento que al final no incluimos en la serie, pero que pasamos mucho tiempo investigando.

¿De qué se trata?

De las adquisiciones hostiles de empresas. Era una práctica desconocida en Estados Unidos. Si había dos empresas, una empresa A, que hace baterías, y una empresa B, que fabrica baterías más grandes. La empresa grande le dice a la pequeña: ¿no sería estupendo que te comprara y fuéramos una empresa más potente? Si la empresa más pequeña decía que no quería, entonces se permitió que la empresa más grande lanzara una adquisición, conocida como adquisición hostil, y la compraba. Estas cosas eran desconocidas en Estados Unidos. Antes de los años 60 o quizás finales de los 50, simplemente nunca ocurrieron, había fusiones, por supuesto, pero todo era amistoso, esas prácticas no existían, fue una de las invenciones de Wall Street, y todo eso tuvo que ver con la aparición del aspecto más desagradable de los tratos corporativos en este país, y un montón de progresistas les encantó cómo sonaba aquello y no se dieron cuenta de las consecuencias reales que habría. No se imagina usted la cantidad de cartas que Don y yo recibimos, incluso de ejecutivos de corporaciones que habían sido víctimas de estas adquisiciones hostiles y víctimas del dinero de Wall Street. También ellos lo pagaron.

Usted ha tratado de contar todo eso a través de miles de pequeñas historias y yendo de ellas hacia arriba.

Algunas de las cosas más significativas que ocurren en la historia no son la batalla de Gettysburg, son como esas otras cien batallas de las que nunca has oído hablar. Es como en la Segunda Guerra Mundial, donde todo el mundo se centra en el bombardeo atómico Hiroshima. Fue horrible, no me entiendas mal, pero los bombardeos de fuego en Tokio meses antes mataron a más personas en unas horas. Lo que quiero decir es que los acontecimientos dramáticos son los que acaban captando la atención de la gente, pero yo siempre he estado fascinado por el lento pero constante goteo de pequeños acontecimientos que, al final del camino, acaban convertidos en cosas catastróficas o beneficiosas para la gente, siempre me he fijado en ese tipo de cosas.

Racismo

Una constelación llamada Malcolm X

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63938099159 2000w)

.jpg?v=63938099159 2000w)