Historia

Antifascistas en la lista negra

La persecución política forja conexiones curiosas. Así, por ejemplo, cabe trazar una línea entre José Ignacio Mantecón, el abogado y archivero de Zaragoza que durante un tiempo fue gobernador de Aragón y que acabó exiliado en México, y el actor neoyorquino John Garfield, conocido por películas como El cartero siempre llama dos veces (1946) o Un acuerdo entre caballeros (1947). Aunque no parece que llegaran a conocerse en persona, Garfield y Mantecón compartían amistades entre los exiliados norteamericanos en México, una red en cuyo centro se encontraba Luis Buñuel, íntimo amigo de Mantecón y colaborador del guionista Hugo Butler, que también trabajó con Garfield.

Si alguna vez hubieran coincidido, sin embargo, Mantecón y Garfield habrían podido conversar sobre otra experiencia compartida: ambos fueron investigados por poderosos tribunales a causa de sus ideas supuestamente antipatrióticas —y asociadas en los dos casos con su apoyo a la causa republicana durante la guerra de España—. De los dos, fue Garfield quien acabó peor parado.

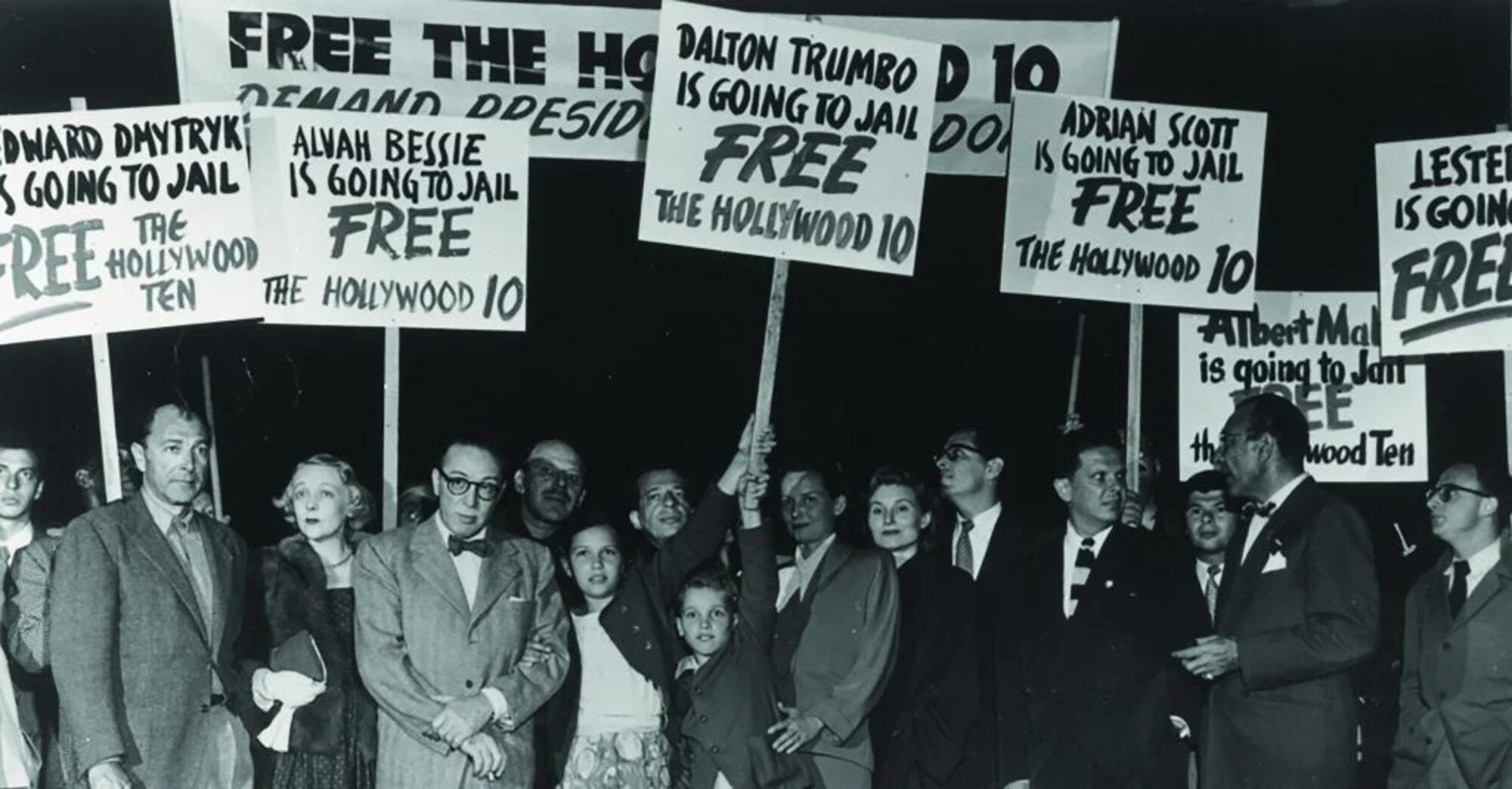

Mantecón, como ex oficial de la República, no tardó en verse en la diana del régimen franquista; entre 1947 y 1949, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo le abrió dos expedientes —uno por comunista, otro por masón—. Garfield, por su parte, fue interrogado el 23 abril de 1951 por el Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC por sus siglas en inglés) de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El Comité llevaba varios años convencido de que Hollywood era un nido de subversión; en 1947 había acaparado los titulares al querer interrogar a diez productores, directores y guionistas —los llamados “Hollywood Ten”— que se negaron a contestar y acabaron en la cárcel. Pero a principios de los cincuenta, el Comité vivía horas bajas y esperaba que un sospechoso de la talla de Garfield le permitiera recuperar el protagonismo perdido.

La comparecencia del actor ante el Comité duró más de tres horas. Garfield empezó declarando que, a diferencia de algunos de sus colegas, él no se negaría a responder a ninguna de las preguntas que se le plantearan. En el interrogatorio que siguió, aseguró que siempre había sido un demócrata liberal sin ninguna simpatía hacia el comunismo que, agregaba, le parecía un movimiento poco honesto. Al mismo tiempo, sin embargo, afirmó —bajo juramento— no poder identificar como comunista a ninguno de los muchos amigos, conocidos y colegas sobre los que investigaban los miembros del Comité. (Como hijo de una de familia de inmigrantes judíos criado en un barrio obrero del Lower East Side de Nueva York, se mantuvo fiel al código de la calle: al fin y al cabo, no hay nada peor que ser un soplón). El actor confirmó que en 1947 se había manifestado públicamente, junto con un grupo de colegas, por la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana y, por tanto, contra la persecución de sus colegas por HUAC. Ante las preguntas inevitables sobre su apoyo a la República Española y los miles de refugiados antifascistas, dijo: “Yo estaba a favor de España porque pensaba que se trataba de un gobierno democráticamente elegido. Estaba en contra de los comunistas allí tanto como de los fascistas”.

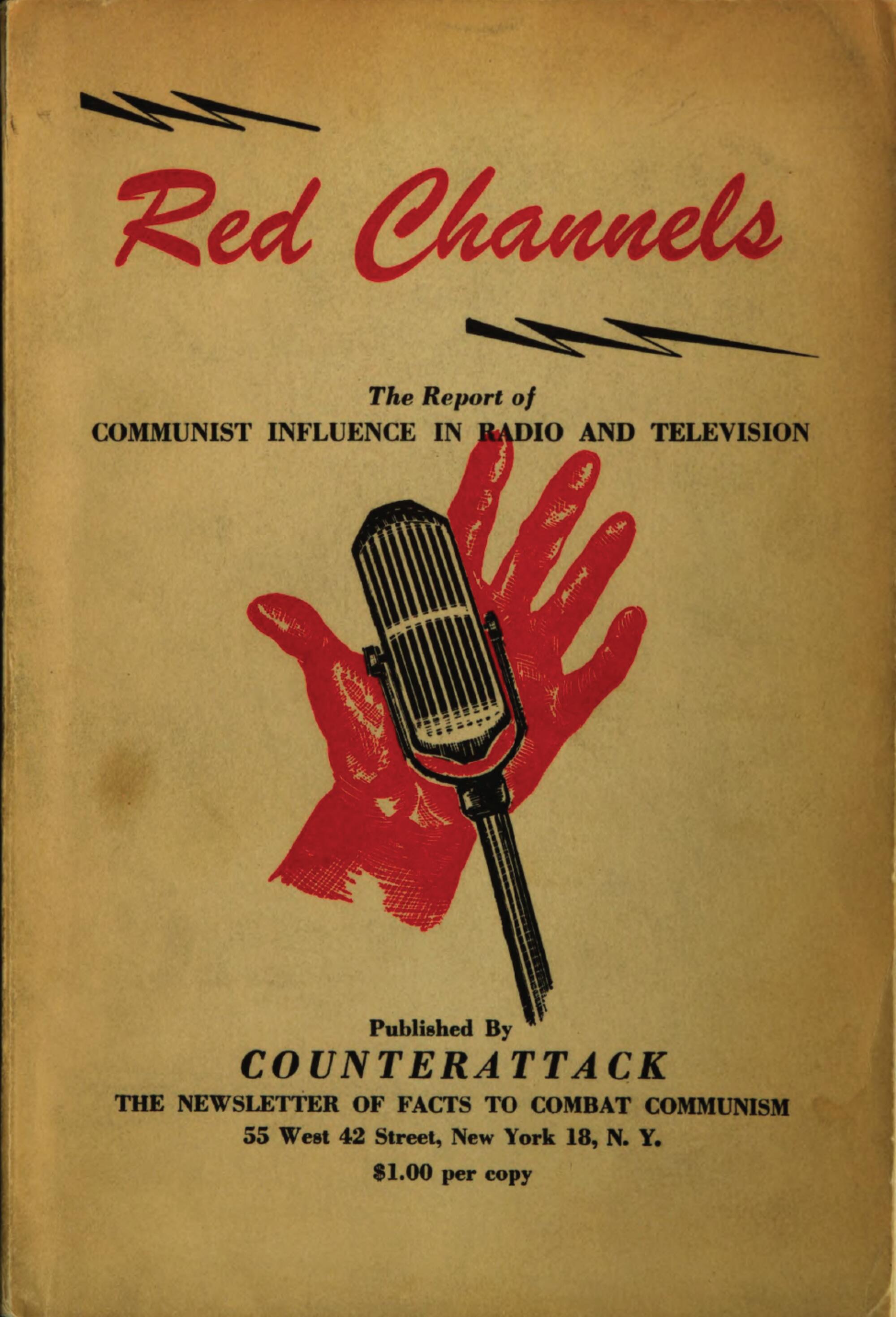

Catorce meses antes, el Tribunal franquista, después de ordenar en vano la busca y captura de Mantecón, se había visto obligado a archivar provisionalmente las dos causas, dada la ausencia del acusado —exiliado en México desde el final de la guerra—. El testimonio de Garfield tuvo una secuela más trágica. Aunque decía la verdad cuando declaró que nunca había sido miembro del Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA), la realidad era que su mujer, Roberta “Robbe” Seidman, sí había militado en el Partido. El propio Garfield, por otra parte, reunía un historial lo bastante “rojo” —entre su identidad judía, su involucración en causas progresistas, sus apoyos a refugiados españoles y sus protestas públicas contra el propio Comité de Actividades Antiamericanas, datos todos apuntados con gran esmero en las más de 1.100 páginas del expediente que mantenía sobre él el FBI de J. Edgar Hoover— que acabó en la notoria Lista Negra de Hollywood, junto con más de 300 otros profesionales del gremio. (Aunque nunca hubo una sola lista oficial, todas las grandes productoras mantenían sus propias listas de personae non gratae, inspiradas el trabajo del HUAC y en panfletos derechistas como Red Channels).

De un día para otro, Garfield perdió la posibilidad de ganarse la vida en la industria del cine. En los meses que siguieron, se separó de su esposa —según su hija, se pelearon porque él quiso retractarse y seguir probando su anticomunismo, mientras ella se negó a dejarse interrogar por el FBI, instándole a que enviaran al Comité y al FBI a hacer puñetas y que emigraran— y regresó al teatro de Nueva York donde había hecho sus primeros pinitos profesionales. Fue en Nueva York donde, poco después, sucumbió a un ataque cardíaco. Tenía 39 años.

***

Los que nos dedicamos a trabajar con los archivos de los aparatos de vigilancia anticomunistas —sean del franquismo o de la democracia norteamericana— estamos acostumbrados a la torpeza de los funcionarios encargados de investigar a los sospechosos, torpeza acentuada, si cabe, por su empleo de un lenguaje altamente burocratizado. Así, el expediente de Mantecón por comunista se limita a copiar pasajes de la prensa y del historial laboral del acusado —en que consta como militante de Izquierda Republicana, gobernador de Aragón, comisario del Ejército del Este, y testigo para la acusación en el proceso contra el POUM— para describirlo como “gran propagandista de las ideas marxistas, ejerciendo gran influencia entre los elementos rojos”. Sobre Garfield, los agentes del FBI mantienen, entre otras cosas, que “ha permitido que se empleara su nombre en conexión con numerosas organizaciones de fachada del Partido Comunista o infiltradas por él”, que dió un discurso “en una reunión de figuras culturales negras” contra la guerra, o que una de sus obras de teatros recibió una reseña elogiosa en The Daily Worker, el diario del PC norteamericano.

Como investigadores, además, los agentes de vigilancia suelen exhibir una llamativa falta de perspicacia. En el caso de Mantecón, por ejemplo, pasan por alto su papel (de rigor, contrarrevolucionario) en la represión de las colectivizaciones en Aragón. En el de Garfield, ninguna de las dos extensas investigaciones a las que se vio sometido el actor —la del FBI y la del HUAC, ambas las cuales se fijan en el contenido subversivo de sus películas—, parecen haberse percatado del hecho de que en 1943 protagonizó una cinta taquillera en la que interpreta, precisamente, ¡a un veterano norteamericano de las Brigadas Internacionales!

The Fallen Sparrow (El gorrión caído), dirigida por Richard Wallace para RKO, se inspiró en la novela del mismo título de Dorothy Hughes, publicada en 1942. (La película se puede visionar íntegra en el Internet Archive). La estrafalaria trama de Hughes cuenta cómo John “Kit” McKittrick, hijo de un policía neoyorquino de ascendencia irlandesa, regresa a la ciudad después de haber luchado en la guerra española. Antes acaba de pasar un tiempo en Arizona para recuperarse del trauma que sufrió cuando, aún en España, fue torturado por agentes nazis que pretendían que les revelara dónde estaba escondido un juego de cálices antiguos extremadamente valiosos. Si vuelve a Nueva York antes de tiempo —todavía sufre los efectos paralizantes del estrés postraumático— es porque ha muerto el amigo que había conseguido sacarle de España. Kit sospecha que su amigo ha sido asesinado, precisamente, por haberle ayudado a él. Al investigar el caso, descubre una red de espías nazis, que logra desactivar heroicamente.

La película, un ejemplo temprano del Hollywood noir, modifica esta trama improbable, mejorándola, aunque no demasiado. En lugar de un juego de cálices, lo que mantiene escondido Kit en la película es el estandarte de su brigada —se supone que se trata de una de las Brigadas Internacionales del Ejército Republicano, aunque este detalle no se especifica—. Ese estandarte lo ha jurado destruir nadie menos que el propio Adolfo Hitler, para vengarse del hecho de que Kit y sus compañeros en España lograron matar a un oficial nazi que era un amigo de infancia del Führer.

Lo curioso de la película es que deja casi todo esto implícito, para oídos de buen entendedor. Por otra parte, buenos entendedores cabe suponer que había muchos, ya que en 1943 eran muy pocos los estadounidenses que no supieran lo que había pasado en España y qué papel habían tenido las y los brigadistas internacionales allí.

Que la película, sin embargo, se vea obligada a pasar de puntillas sobre el tema es sintomático del nerviosismo que la guerra española y sus consecuencias suscitaban en el mundo del cine. Como ha demostrado Oriol Porta en su documental Hollywood contra Franco, el asunto era tan tabú que una película como Blockade (1938), con Henry Fonda, cuya historia estaba obviamente situada en España, no se atreve a mencionar el país ni una vez. (En Casablanca, también de 1943, se sugiere de pasada que Rick, el personaje de Humphrey Bogart, luchó con los republicanos. Solo en Por quien doblan las campanas, basada en la novela For Whom the Bells Tolls de Ernest Hemingway, el director se atreve a retratar a fascistas y antifascistas españoles, aunque esos retratos dejan bastante que desear).

También los productores de The Fallen Sparrow se vieron sometidos a presión. El historiador del cine Robert Sklar cita, en su libro City Boys, varios pasajes de cartas guardadas en el archivo de RKO en las que un ejecutivo del estudio les urge a situar los antecedentes de Kit en la Francia ocupada en lugar de en España. Había tres “riesgos” asociados con el tema español, explica: “el deseo del Departamento del Estado de mantener las relaciones más amistosas con el gobierno español actual”; “la posibilidad de que España se convierta en aliada”; y el riesgo de “ofender a la mayoría de los latinoamericanos” —un mercado importante para Hollywood— a causa del anticlericalismo de los republicanos españoles. Poco después, el representante de la Production Code Administration (el famoso Código Hays) se expresó en el mismo sentido.

Aunque Wallace y su equipo no adoptaron estas sugerencias, llama la atención que la historia parezca presuponer que quienes lucharon en España eran alemanes y norteamericanos exclusivamente. En otras palabras, no hay mención alguna de fascistas o antifascistas españoles. Este ninguneo del carácter español de la guerra española parece, curiosamente, prefigurar lo que ocurrirá después de la Segunda guerra mundial, cuando los refugiados republicanos acaben olvidados por los Aliados, que también se olvidarán de liberar España del yugo fascista.

A pesar de todo, el mismo patriotismo antifascista que encarna Garfield en la película se volverá inimaginable solo tres años después, cuando HUAC redefina el antifascismo como una posición netamente un-American, es decir, sospechosa de traición.

Que la historia no se repita no quita que pueda rimar. La movilización del patriotismo como instrumento de censura y persecución, así como la asociación del antifascismo con el peligro, el desorden y el odio a la patria son fenómenos que han regresado con fuerza desde antes del comienzo del segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. Las investigaciones por congresistas norteamericanos del activismo propalestino en los campus universitarios, que empezaron durante la presidencia de Biden, ya se inspiraban en las tácticas inquisitoriales de HUAC y el FBI de Hoover: combinaban la brocha gorda y la mirada torpe con la culpa por asociación. También ha vuelto la exageración paranoica de las ideas (las palabras, los conceptos, los relatos, los temarios didácticos, las listas de lectura), concebidas como poderosos pero disimulados instrumentos de subversión y contagio —y la consiguiente demonización de quienes nos dedicamos a formular y difundirlas—.

Eso sí, una importante y preocupante diferencia es que los intentos más agresivos de purga que ha habido desde la inauguración de la segunda presidencia de Trump —en la frontera, entre las comunidades inmigrantes, en los medios y en la universidad— parecen haber sustituido la torpeza de los agentes franquistas y federales que persiguieron a Mantecón y a Garfield — agentes humanos al fin y al cabo— por la torpeza aún mayor, infinitamente más kafkiana, de la inteligencia artificial.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63935629464 2000w)

.jpg?v=63935629464 2000w)