Arte

El arte que rompió el silencio sobre el sida

David Wojnarowicz pidió a sus amistades que no le hicieran un funeral. En su lugar, el artista les ordenó que, cuando llegara el momento, convocaran una manifestación. “Es sano hacer público lo privado, pero las paredes de la sala o capilla son finas e innecesarias, un simple paso puede convertirlo en un espacio mucho más público”, se lee en una entrada de su diario fechada en 1988, el año en que fue diagnosticado positivo en VIH. Wojnarowicz tuvo la despedida que había exigido: el cortejo fúnebre, organizado por su círculo íntimo de artistas y activistas, estuvo acompañado por proyecciones de textos y fotografías suyas, precedidas por una pancarta que decía: “David Wojnarowicz (1954-1992) ha muerto de sida debido a la negligencia del gobierno”. En ese 1992, el sida era la primera causa de muerte en hombres entre 25 y 44 años en Estados Unidos.

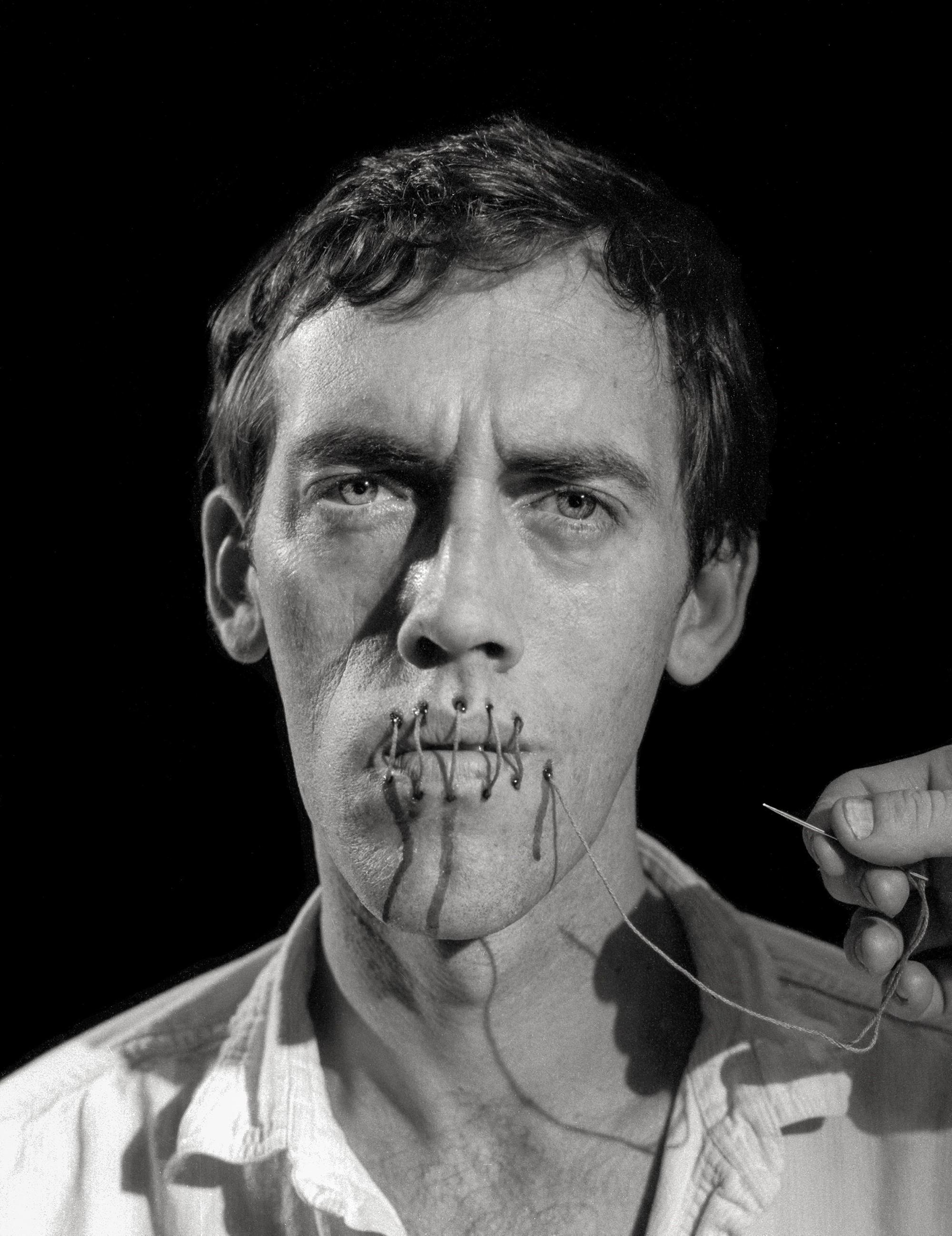

Poeta, fotógrafo, músico, artista visual, Wojnarowicz vivió a la sombra del sueño americano e hizo todo lo posible para convertir sus experiencias en obras que rompieran el silencio en torno a la epidemia de VIH y el abandono, el estigma y la culpabilización de quienes contrajeron el virus. En un autorretrato fotográfico publicado en 1989 encarna esa idea con una imagen impactante: los labios cosidos con hilo y aguja. Ese mismo año, en un texto muy crítico con las instituciones, incluidas las del arte, aseguraba que, cuando le dijeron que había contraído el VIH, se dio cuenta de que también había contraído una sociedad enferma. Por entonces, el senador republicano Jesse Helms promovió una enmienda para prohibir la concesión de subvenciones y fondos públicos a la creación de obras “obscenas o indecentes”. Aunque la enmienda no salió adelante, Wojnarowicz publicó otro texto en el que afirmaba que no se trataba de un problema del mundo del arte sino del “asesinato de homosexuales y del silencio impuesto por ley, de la invisibilidad y el silenciamiento de las personas con sida, de impedir el acceso a la información a quienes tienen que tomar decisiones relativas a la seguridad en sus relaciones sexuales”.

Wojnarowicz, al igual que el ilustrador Keith Haring, el fotógrafo Robert Mapplethorpe, el cineasta Derek Jarman o el músico Arthur Russell, forma parte de lo que la historiadora del arte Élisabeth Lebovici considera “toda una generación de artistas, críticos, historiadores y comisarios” a la que el sida devastó a finales de los años 80 y principios de los 90. En su ensayo Ce que le sida m'a fait: art et activisme à la fin du XXe siècle, publicado en Francia en 2017 y extractado por el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) en 2020, Lebovici habla de que el VIH/sida abrió una crisis en las representaciones y se pregunta cómo hacer visible una crisis que golpea comunidades invisibilizadas, cómo dar visibilidad a personas que han desaparecido, en un mundo que niega los lazos que nos unen a ellas. Ella ofrece una respuesta crítica con el modo en que se hizo durante aquellos años: “El virus es un signo abstracto, pero su iconografía, a la que recurren los medios, se refiere casi automáticamente a la imagen de un hombre mártir, acostado, marcado por todas partes por la enfermedad. La figuración al encerrar el cuerpo del sida en la categoría envilecedora de ‘víctima’ hace que se vea rápidamente como consecuencia visual del deseo homosexual”. Lebovici recuerda asimismo que incluso el periódico de izquierdas Libération llegó a referirse al sida como “cáncer gay” en 1983.

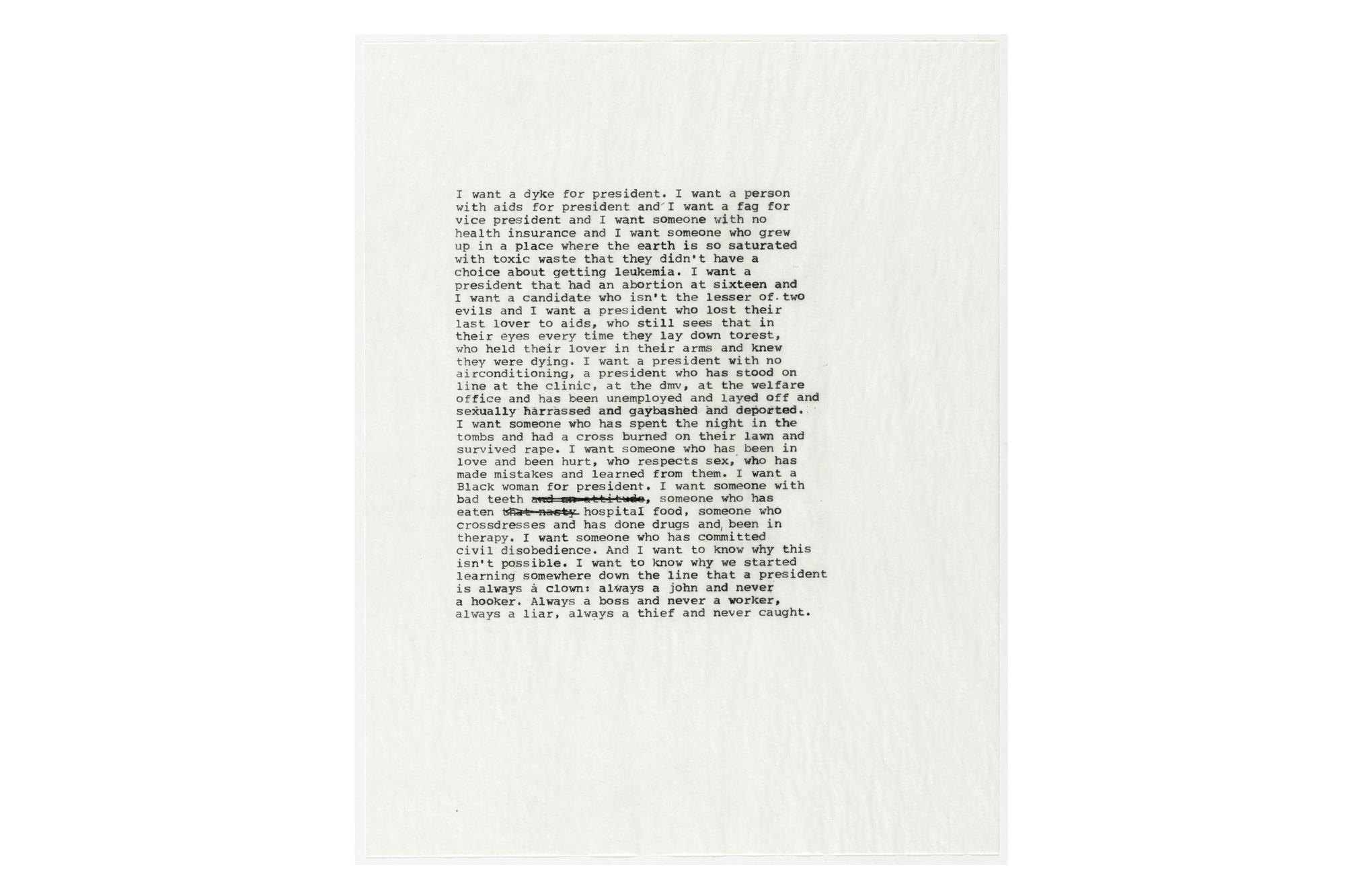

La también historiadora del arte Andrea Galaxina se fija en algunas iniciativas que cuestionaron las narrativas impuestas “desde fuera” sobre el sida. Lo hace en Nadie miraba hacia aquí, un ensayo de reciente publicación por El Primer Grito en el que recopila obras y acciones desarrolladas por personas afectadas por el virus y que presenta dos visiones: la colectiva desde el activismo político y la personal de artistas que vivieron con VIH/sida y trataron este tema en sus creaciones, contando la historia a través de su propia voz y en primera persona. Las propuestas artísticas que analiza se sirvieron de las técnicas de la guerrilla comunicativa, intervinieron en espacios públicos y dieron fruto en forma de carteles, pegatinas, camisetas, performances espectaculares en la calle y piezas de cine y vídeo. Galaxina explica que muchas de esas obras tenían una función práctica y que “no estaban pensadas para la contemplación, para el disfrute estético, sino como una herramienta de denuncia y, además, eran profundamente radicales, lo que hizo que incluso a las instituciones del arte les costase incorporarlas en sus discursos curatoriales”. También señala que eran incómodas para el público, puesto que le interpelaban y le preguntaban qué estaba haciendo para acabar con la crisis del sida, “frente a otros trabajos realizados por artistas ajenos al activismo —que fueron, curiosamente, los que alcanzaron más notoriedad—, en los que por lo general se representa a personas al final de su vida y que invitan más a sentir lástima que a cuestionar todo un sistema”. En ese sentido, ella destaca que “la que seguramente sea la producción cultural más popular sobre el sida, la película Philadelphia, es obra de un director heterosexual, Jonathan Demme, y está protagonizada, asimismo, por hombres heterosexuales: Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas”.

Frente al discurso dominante sobre la enfermedad, representada por los medios de comunicación hegemónicos desde una dimensión privada, una tragedia personal resultado de decisiones individuales, sin abordar el papel que las condiciones sociales, políticas y económicas tuvieron en el desarrollo de la crisis del sida, los relatos creados desde el arte activista situaban la lupa en otros lugares. En una anotación de 1991 en sus diarios, publicados en español por Caja Negra treinta años después, Wojnarowicz dice ser consciente del papel “que cumplen los medios de comunicación y de cómo la manipulación que hacen de las imágenes sobre este virus puede afectar la percepción del público y hasta a las fundaciones que investigan en materia de salud”. Unos meses antes, otro apunte resumía su postura al respecto, como artista y persona afectada por el VIH: “Las ventanas son mi televisión y las calles mi periódico”.

“La manera en la que se cuenta una enfermedad, en este caso el sida, influye poderosamente en cómo se aborda política, social y económicamente”, observa Andrea Galaxina

Para Andrea Galaxina, “la manera en la que se cuenta una enfermedad, en este caso el sida, influye poderosamente en cómo se aborda política, social y económicamente. Y los activistas del sida se dieron cuenta de esto muy pronto y empezaron a trabajar en enunciar, a través del arte y de otros canales, cuáles eran los problemas que planteaba la crisis del sida —que iban más allá de ser una cuestión exclusivamente sanitaria—, quiénes eran los culpables de haber llegado a esa situación y en proponer posibles soluciones”. Ella subraya que la crisis del sida, “como se encargaron de denunciar incansablemente los activistas”, fue el producto de una combinación de factores “entre los que destacan el capitalismo voraz, las políticas ultraconservadoras, el racismo, la homofobia y la total despreocupación por proteger a los más débiles”.

El silencio mata

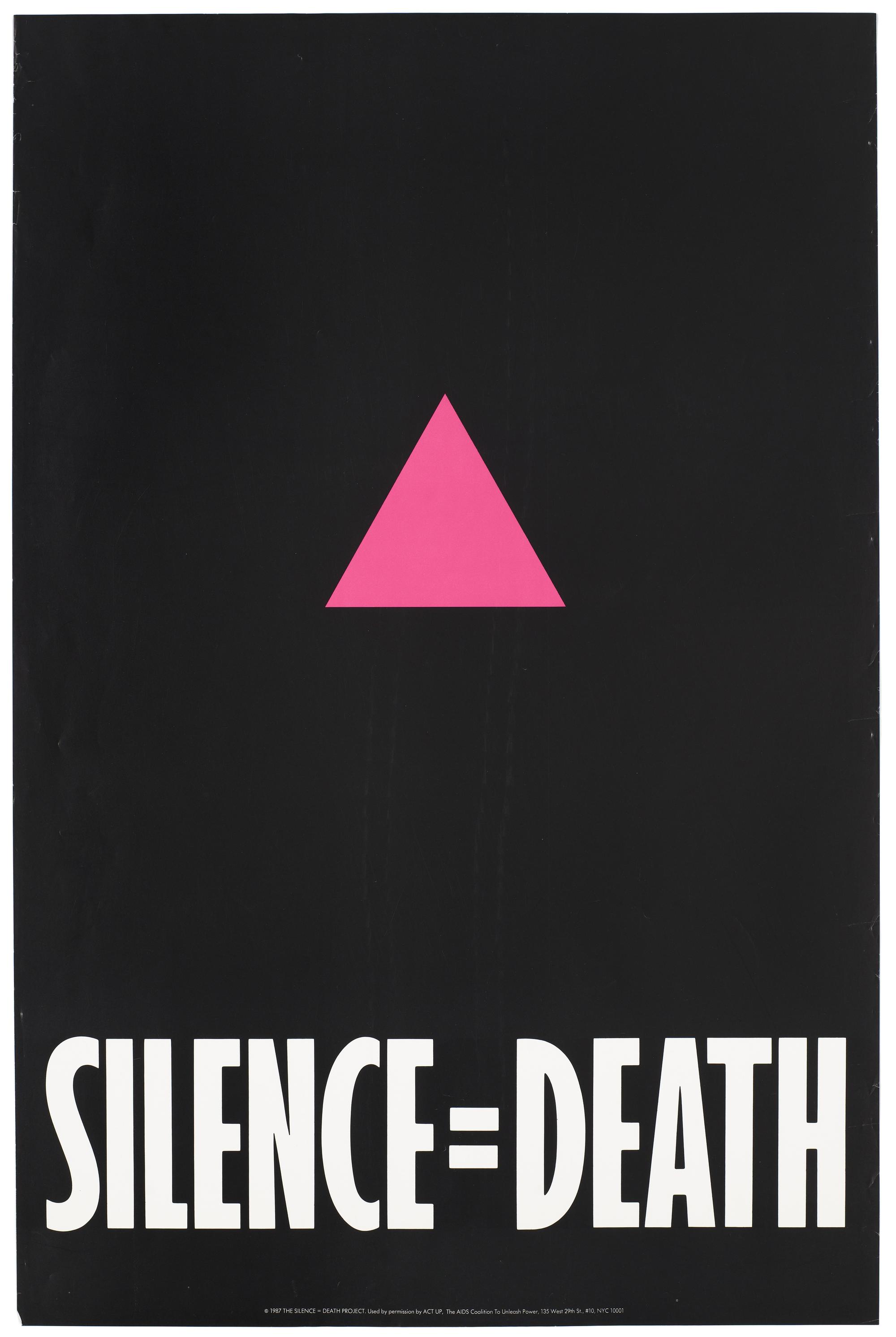

En 1986 el proyecto artístico Silence = Death creó una de las imágenes más icónicas y representativas del movimiento antisida. Un póster sencillo con fondo negro, en el centro el triángulo rosa con el que los nazis señalaban a los prisioneros homosexuales en los campos de concentración, pero invertido, con el vértice hacia arriba, y el lema silence=death (silencio igual a muerte). El cartel se pegó en la calle y en establecimientos, y acabó convertido en un emblema muy reconocible, aunque las reacciones iniciales fueran de incomprensión en algunos casos.

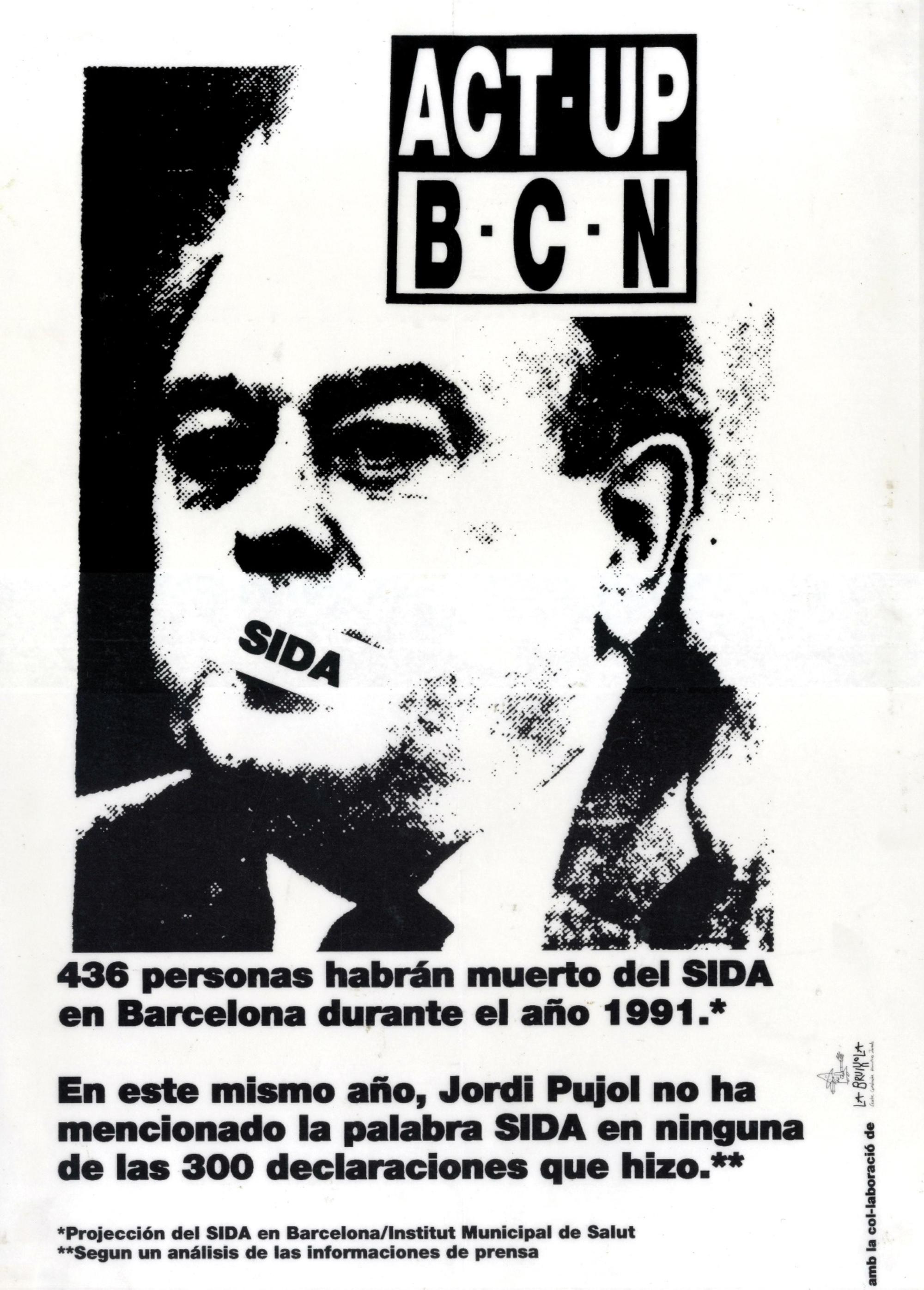

Un año después se fundó en Nueva York ACT UP, un colectivo político de acción directa que pretendía influir en el gobierno, en las instituciones sanitarias y en la industria farmacéutica para informar, prevenir y encontrar tratamientos adecuados frente al sida. Sus actuaciones, organizadas horizontalmente, consiguieron llamar la atención y difundir ampliamente sus mensajes, siempre muy críticos con la inacción gubernamental, la codicia de las corporaciones y las intromisiones religiosas, en un entorno muy difícil por el fundamentalismo reaccionario que presidía la Casa Blanca. Hasta 1985, cuatro años después de los primeros casos oficiales, el presidente Ronald Reagan no pronunciará la palabra sida en público. Su primer discurso sobre el tema tendrá lugar dos años y varios miles de muertos después, en 1987.

El trabajo de ACT UP sirvió de archivo de los saberes contra el sida y para que esa información circulara, también realizó análisis políticos de la situación y “transformó el cuerpo enfermo en cuerpo político, lo que supone un enorme desafío al statu quo, ya que al mostrarlo desde el yo, despojado de moralina y sensacionalismo, no pretende despertar compasión o lástima sino exponer su mera existencia en una sociedad en la que la (buena) salud funciona como requisito imprescindible para la productividad y por tanto para validarnos dentro del sistema”, se lee en Nadie miraba hacia aquí. La presión de ACT UP, afirma Andrea Galaxina, obligó a científicos y médicos a tener en cuenta sus opiniones.

La dimensión artística resultó fundamental en las acciones de ACT UP. Silence = Death se integró en el colectivo, que desarrolló nuevos grupos dedicados a las acciones creativas como Gran Fury, que en 1988 diseñó otra imagen memorable: el cartel The Government has blood on its hands (El Gobierno tiene las manos manchadas de sangre). Gran Fury también se encargó de realizar varios trabajos gráficos sobre una realidad ampliamente ignorada entonces: el impacto del VIH sobre las mujeres y cómo habían sido excluidas de los procesos médicos, desde el diagnóstico al tratamiento.

Pero Galaxina apunta que, si hay un formato fundamental para explicar y entender el arte creado en el contexto de la crisis del sida, este es el vídeo, con la aparición y proliferación de videocámaras: “El vídeo del activismo antisida contará entre sus características con la utilización de recursos muy precarios, un trabajo de edición limitado y, en la mayoría de las ocasiones, la ausencia de la voz en off dando todo el protagonismo a las personas con sida que, al contrario de lo que sucedía en los programas de televisión comerciales, aquí aparecen como sujetos empoderados con una voz propia”.

Evaluando lo que consiguió el arte activista, la autora de Nadie miraba hacia aquí destaca que, al menos, puso sobre la mesa preguntas sobre la utilidad del arte cuando la gente se está muriendo en masa o si se puede considerar arte un póster reproducido infinitamente, pegado en las calles y sin autoría conocida. “Las propuestas del arte activista —valora Andrea Galaxina— ponían el interrogante sobre esto en un momento, y no es casualidad, en que el arte contemporáneo se estaba convirtiendo en un objeto especulativo de primer nivel y que, para más inri, afectaba sobremanera a artistas que vivían con sida”.

Preguntada por la posibilidad de que la crisis del coronavirus pueda producir respuestas artístico-activistas similares a las que trata en el ensayo, ella cree que algunas fuerzas motoras del arte durante la crisis del sida, como la rabia, están ausentes ahora, pero no descarta que, en este marco actual, puedan aparecer obras con fondo y forma. “Es probable que aún sea demasiado pronto para poder generar algo lo suficientemente reposado que proponga algo interesante más allá de los lugares comunes de ‘la soledad del confinamiento’, ‘el uso de la tecnología’, la idea esa que nos vendieron al principio de la pandemia de que colectivamente se puede superar todo, que ahora parece que se desmorona. Seguro que surgirán cosas interesantes, pero creo que apelarán más a la pospandemia y a ese territorio devastado por el individualismo, el egoísmo de los países ricos, la destrucción de lo público y la crisis emocional brutal que va a derivar de todo esto. Espero que ahí el ‘arte del coronavirus’ señale y responda de manera valiente, igual que hizo el arte de la crisis del sida”, compara esta especialista.

Cada semana fallecía alguien

El 1 de diciembre de 1989, Joan Tallada daba vueltas por la plaza de Cataluña en Barcelona con una hucha en la mano, tratando de animar a los transeúntes a colaborar con la causa. Fue la primera acción de ACT UP Barcelona en la que participó, tras haber militado en el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. El impulso de ACT UP en Estados Unidos propició el nacimiento de otros grupos similares en el mundo anglosajón, como Outrage!, Queer Nation o Lesbian Avengers. Y estos modos de activismo político y artístico contra el sida, de cuestionamiento radical y búsqueda de soluciones prácticas a problemas concretos, también se extendieron por Europa. “No creo que tuviéramos objetivos muy definidos, la idea general era visibilizar la problemática del sida como una problemática política, no como un tema estrictamente de salud. Dicho de otra manera: una politización de un tema de salud, entender que los problemas de salud no son solo una cuestión biomédica sino también política, económica, cultural y social. El VIH escenificaba esa idea como ningún otro problema en ese momento”, recuerda Tallada en conversación telefónica.

La reclamación de políticas a favor de la prevención y contra la discriminación de las personas afectadas por el VIH fue el eje sobre el que orbitó la actividad de ACT UP Barcelona. Desarrollaron acciones como dibujar con tiza en el suelo de la plaza de Sant Jaume, donde están las sedes del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, las siluetas de personas para representar a quienes habían fallecido por el sida. Hasta allí llevaron ataúdes de cartón en una suerte de procesiones fúnebres. También realizaron acciones de carrying en la Cárcel Modelo, siguiendo lo que hizo el artista Pepe Espaliú, portando en brazos a personas en relevos de parejas para visibilizar la solidaridad y el apoyo de la comunidad a las personas con VIH. “Lo hicimos para llamar la atención sobre la falta absoluta de acciones de prevención y cuidado para las personas con VIH en las cárceles, fue bastante emotivo”, explica Tallada. Otra intervención tuvo lugar en el Hospital del Mar, para denunciar el trato que se había dado a un enfermo de sida con demencia al que se ató a la cama para evitar que se levantara. Desplegaron una pancarta desde la última planta y, tras ocupar el vestíbulo, consiguieron una reunión con la directora del hospital y el compromiso de que se cambiarían los protocolos de actuación con pacientes de VIH. Finalmente, el hospital fue condenado por malas prácticas en este caso.

Sin embargo, Tallada huye del triunfalismo al valorar los logros de sus actuaciones: “Apenas conseguimos nada a corto plazo, prácticamente nada, muy poco. Era un momento muy difícil, no había tratamientos antirretrovirales, se empezaba a utilizar el AZT y quizá alguno más, pero eran tratamientos que no funcionaban bien, ahora sabemos por qué. Había mucha histeria social en torno al VIH y políticamente era un tema tabú. Hubo algún político fallecido por el sida en el parlamento catalán y nunca se ha hecho público, que lo entiendo porque las familias tienen todo el derecho a mantenerlo confidencial, pero es algo que incidía en el estigma y la discriminación. No tengo la sensación de que en el corto plazo consiguiéramos gran cosa”. Lo que sí recuerda como muy positivo es el hecho de que las personas con VIH sintieran que sus voces se escuchaban, aunque no salieran en la televisión, y que había una cierta difusión de información.

“Fuimos la respuesta necesaria a una situación concreta. A veces se nos ve como héroes, pero éramos simplemente gente intentando sobrevivir. No hay que mitificar”, recuerda Joan Tallada, activista de ACT UP Barcelona

Tallada reconoce que mantiene una relación ambivalente con la exaltación de la memoria de lo que hicieron durante aquellos años. No quiere mirar atrás con nostalgia y tampoco caer en el adanismo, ya que sus acciones bebían de una tradición, no surgían de la nada. “Fueron tiempos durísimos —lamenta—, cada semana fallecía alguien. Fuimos la respuesta necesaria a una situación concreta. A veces se nos ve como héroes, pero éramos simplemente gente intentando sobrevivir. No hay que mitificar. En ACT UP Barcelona había gente que era activista por vocación pero otra mucha lo fue por accidente, porque no tenía más remedio y su vida no se hubiera politizado si no hubiera tenido VIH o su pareja o sus amigos”. Sí valora que ACT UP resultara semilla, caldo de cultivo para posteriores florecimientos, como el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del VIH.

Además de este movimiento en Barcelona, en Madrid hubo dos nombres propios que operaron bajo coordenadas parecidas: La Radical Gai y LSD. La Radical Gai se fundó en 1991 como una escisión de COGAM y en 1993 se crea un grupo formado por lesbianas llamado LSD. “La Radical Gai y LSD —Lesbianas Sin Duda, Lesbianas Son Disruptivas,...— fueron dos colectivos que nacen y actúan en contacto generacional y formando parte del tejido social que se articula en el barrio de Lavapiés”, señala Fefa Vila, quien participó en ambos grupos y en los últimos tiempos ha comisariado diversas exposiciones sobre las intervenciones, publicaciones, traducciones, pegatinas, manifestaciones o fiestas que organizaron. La Radical Gai publicó durante sus años de actividad el fanzine De un plumazo, del que se llegaron a lanzar seis números y un par de dosieres de entre los que destaca Silencio = Muerte. Por su parte, LSD editaron cuatro números de otro fanzine, Non Grata. Ambos colectivos llevaron a cabo campañas artivistas —la palabra “artivista” fue concebida en LSD, asegura Vila— como El ministerio (de Sanidad) tiene las manos manchadas de sangre, y promovieron boicots a entidades y empresas como Cruz Roja, Iberia o Renfe por “vernos como colectivos de riesgo”.

“Radicalizar tanto el contexto en esos años fue lo que permitió luego el paso a políticas institucionales que, por ejemplo, ampararon el matrimonio homosexual, sin apenas discusión social al respecto en España”, opina Fefa Vila

Para Vila, el objetivo era claro: la vida, sobrevivir, “física y simbólicamente”, y lo que se logró fue “revertir procesos que estigmatizaban y creaban odio hacia nuestros cuerpos y vidas. Conseguimos que se cortasen y que midiesen sus palabras en los medios de comunicación y sus agresiones en tantos otros contextos sociales”. Ella enumera con fruición los efectos tangibles que provocaron esas propuestas artísticas activistas: “Visibilizar, poner nombre e imagen; desplazar imaginarios y contextos llenos de estigma, odio, dolor y muerte, y redireccionarlos mediante discursos encarnados en primera persona, en muchas primeras personas, con mucha rabia, contra el capital que era ya global; crear nuevas alianzas entre sectores políticos diversos; poner en la agenda de la izquierda lo LGTBIQ, crear estrategias internacionales; sacar el arte del muermo del museo y poner los discursos artísticos en circulación para una comprensión y una vida en común y de defensa de lo común, de lo más frágil…”. También entiende que las intervenciones activistas, por efímeras que fueran, dejaron huella y allanaron el camino para cambios posteriores: “Radicalizar tanto el contexto en esos años fue lo que permitió luego el paso a políticas institucionales que, por ejemplo, ampararon el matrimonio homosexual, sin apenas discusión social al respecto en España”.

Los optimistas

Aunque el sida ya no figure en las portadas, salvo para recordar efemérides como el 40 aniversario en 2021 de los primeros casos comunicados, las cifras siguen siendo muy importantes y demuestran que el riesgo aún existe. Según ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, 37,7 millones de personas vivían con VIH en todo el mundo en 2020. Ese año, un millón y medio de personas contrajeron la infección, con la mitad de los nuevos contagios registrados en mujeres y niñas. Desde el pico alcanzado en 1997, las nuevas infecciones por VIH se han reducido en un 52%. 680.000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el sida en 2020.

En la producción cultural, la epidemia de VIH es un asunto que puntualmente continúa apareciendo, con mayor o menor fortuna en sus acercamientos. Sobre arte y sida, por ejemplo, gira el argumento de la novela Los optimistas, de Rebecca Makkai, publicada en 2021 por Sexto Piso. Se trata de una trama con dos momentos temporales, 1986 y 2015, en la que la autora entremezcla el terror que la irrupción del VIH crea en un grupo de amigos y los intríngulis del mercado del arte. En Fiebre (Random House, 2021), el escritor italiano Jonathan Bazzi realiza un ejercicio autobiográfico singular sobre su experiencia con el VIH.

Y en el audiovisual, la película 120 pulsaciones por minuto, dirigida por Robin Campillo y estrenada en 2017, recrea los primeros años 90 y el nacimiento de la versión de ACT UP en París. Y la serie It’s a sin, dirigida por Russell T. Davies, creador de Queer as folk y responsable del renacimiento televisivo de Doctor Who, se sitúa en el Londres ochentero para asistir al impacto que supuso la llegada del VIH en la comunidad homosexual.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63936833670 2000w)

.jpg?v=63936833670 2000w)