Decrecimiento

Decrecimiento: el fin de la división de la riqueza mundial

En contra del paradigma dominante, que afirma que el crecimiento económico va parejo al desarrollo, los teóricos del decrecimiento sostienen que es esencial hacer recortes severos para proteger la vida en nuestro planeta.

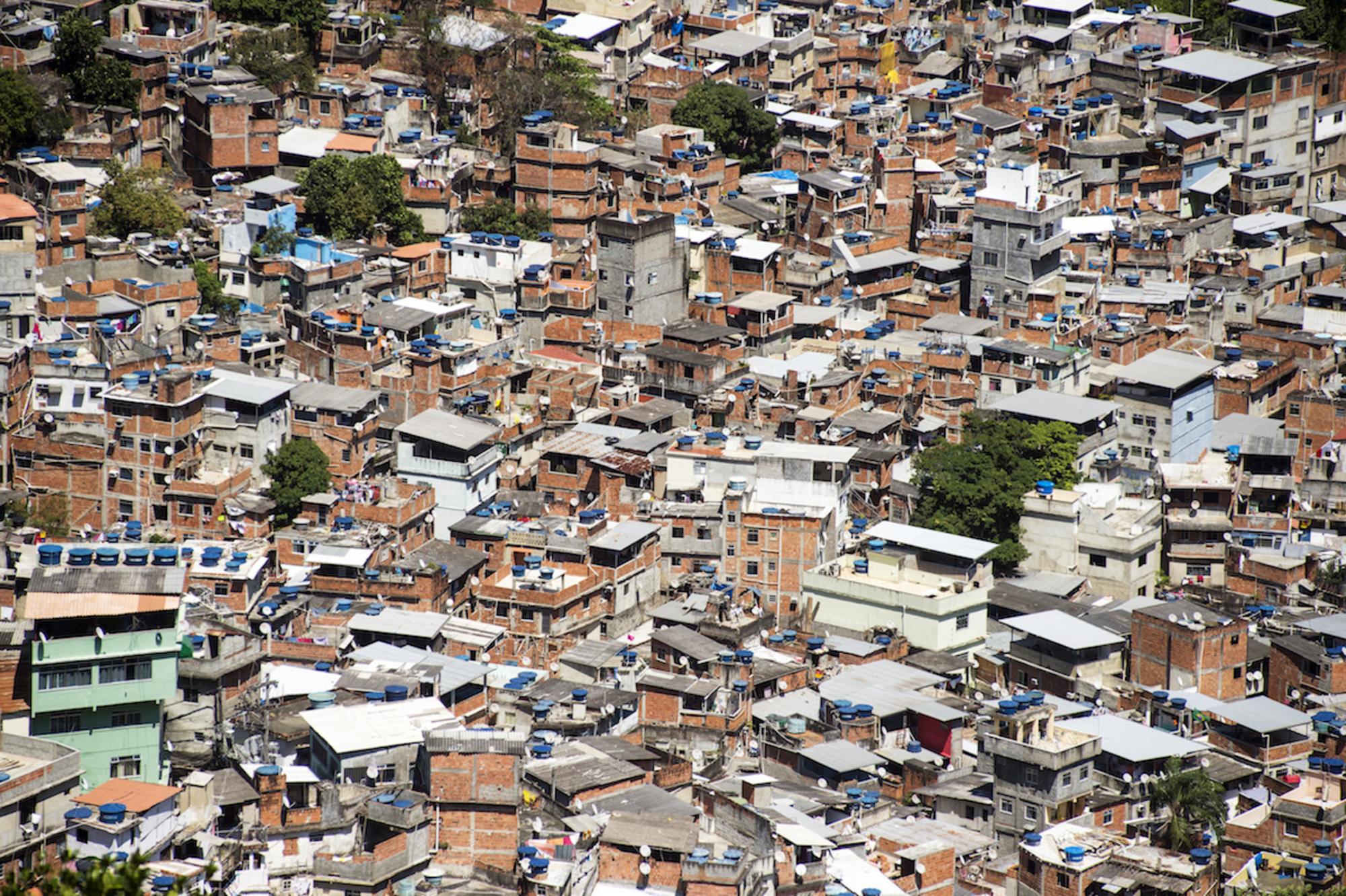

A día de hoy, unos 4.300 millones de personas —más del 60% de la población mundial— viven en una obreza debilitadora y luchan para sobrevivir con menos del equivalente a cinco dólares diarios —que es la media del umbral de la pobreza nacional en el hemisferio sur—. La mitad no tiene acceso a suficientes alimentos. Y estos números han crecido sin parar durante las pasadas décadas.

Jason Hickel, un profesor de antropología experto en desarrollo global, empieza con estos datos su controvertido libro, The Divide:A Brief Guide to Global Inequality and Its Solutions (La división: una guía breve sobre la desigualdad social y sus soluciones), en el que desmiente meticulosamente y de una manera convincente el discurso de la ONU y de personas como Bill Gates y Steven Pinker. De hecho, aunque las buenas noticias nos llevan a creer que la pobreza en el mundo ha disminuido, la realidad es que los únicos lugares en los que lo ha hecho son China y el este de Asia. Y esos son algunos de los lugares del mundo en los que el Banco Mundial y el FMI no han impuesto el capitalismo de libre mercado, lo que permite a esos gobiernos dedicarse a políticas de desarrollo dirigidas desde el Estado y liberalizar sus economías gradualmente y bajo sus condiciones.

Las agencias de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y los gobiernos más poderosos del mundo alegan que la mala situación de los países pobres es un problema técnico que se puede solucionar acogiendo las instituciones y las políticas económicas correctas, trabajando duro y aceptando algunas ayudas. Como escribe Hickel: “Es una historia que nos resulta familiar y nos reconforta. Es la historia que todos, en un momento u otro, hemos creído y apoyado. Mantiene una industria de miles de millones de dólares y una multitud de ONG, organizaciones benéficas y fundaciones que luchan por acabar con la pobreza gracias a las ayudas y a la caridad”. Pero va contra el discurso que apunta Hickel.

El cambio de la desigualdad económica a lo largo de los siglos

El principal argumento que presenta en su libro es que el discurso de la ayuda desvía nuestra atención y no vemos la situación general. Oculta los patrones de extracción que causan de forma activa el empobrecimiento del hemisferio sur a día de hoy e impiden de forma activa un desarrollo significativo. “El paradigma de la caridad esconde los asuntos reales que están en juego: hace que parezca que Occidente ‘desarrolla’ al hemisferio sur, cuando lo cierto es que es todo lo contrario. Los países ricos no desarrollan a los países pobres; en realidad, son los países pobres los que desarrollan a los ricos, y esto viene siendo así desde el siglo XV”, defiende Hickel.En este libro se expone que el subdesarrollo del hemisferio sur no es una condición natural, sino una consecuencia resultante de la forma en que las potencias occidentales han organizado el sistema económico mundial.

No es que los 128.000 millones de dólares en ayudas que Occidente da al hemisferio sur cada año no existan, sí que existen. Pero si ampliamos las miras y lo analizamos en contexto, vemos que los recursos financieros que se mueven en la dirección opuesta los superan con creces.

Si hacemos un recuento de todos los recursos financieros que se transfieren al año entre países ricos y pobres, nos encontramos con que en 2012, el último año del que tenemos datos registrados, los países en vías de desarrollo recibieron algo más de dos billones de dólares, incluidas ayudas, inversión y rentas del extranjero. Pero durante ese mismo año, de esos países salió más del doble de esa cantidad, unos cinco billones de dólares. Dicho de otro modo, los países en vías de desarrollo 'enviaron' tres billones más al resto del mundo de los que recibieron.

¿En concepto de qué se producen esas salidas de dinero tan grandes del hemisferio sur? “Parte es para pagos de deuda. Hoy por hoy, los países pobres pagan más de 200.000 millones de dólares solo en intereses a los acreedores extranjeros, gran parte pertenecientes a préstamos antiguos que ya se han amortizado muchas veces, algunos por préstamos acumulados por dictadores avariciosos”, afirma Hickel. Otro factor que contribuye de un modo importante es la renta que los extranjeros obtienen de sus inversiones en los países en vías de desarrollo y que, luego, se llevan a sus países. Solo hay que pensar, por ejemplo, en todos los rendimientos que Shell extrae de las reservas de petróleo de Nigeria o que Anglo American saca de las minas de oro de Sudáfrica.

Pero, con mucho, la proporción más grande de ese dinero que sale tiene que ver con la fuga de capitales. Una gran parte de esta fuga se produce a través de 'pérdidas' en el balance de pagos entre países. Otra, a través de una práctica ilegal que se conoce como 'facturación comercial falsa'. Básicamente, las corporaciones declaran precios falsos en sus facturas comerciales para sacar dinero de manera clandestina de los países en vías de desarrollo y se lo llevan a paraísos fiscales y jurisdicciones que aplican el secreto fiscal. Una cantidad igualmente grande sale cada año a través de 'precios de transferencia abusivos', un mecanismo que usan las empresas multinacionales para robar dinero a los países en vías de desarrollo que consiste en traspasar beneficios ilegalmente entre sus propias empresas subsidiarias en diferentes países. Pero, quizás, la pérdida de dinero más significativa tenga que ver con la explotación a través del comercio.

Desde los comienzos del colonialismo, pasando por la globalización, el principal objetivo del norte ha sido hacer que bajen los costes de la mano de obra y los productos traídos del sur. En el pasado, las potencias colonialistas podían imponer las condiciones directamente a sus colonias. Hoy, aunque el comercio es 'libre' en sentido estricto, los países ricos pueden imponer su ley porque tienen un poder mucho mayor a la hora de negociar. Además de esto, los acuerdos comerciales a menudo evitan que los países pobres protejan a sus trabajadores de la misma forma que lo hacen los países ricos con los suyos. Y como las corporaciones multinacionales ahora tienen capacidad para explorar el planeta en busca de la mano de obra y los productos más baratos, los países pobres se ven forzados a competir para abaratar los costes. El resultado es que hay una brecha profunda entre el 'valor real' de la mano de obra y los productos que los países pobres venden y los precios que, en realidad, se pagan por ellos. Es lo que los economistas llaman 'intercambio desigual'.

Desde los años ochenta, los países occidentales han utilizado su poder como acreedores para imponer políticas económicas y mercantiles y endeudar a los países del sur, y los han gobernado eficazmente a distancia, sin necesidad de intervenciones sangrientas. “Mediante el apalancamiento de la deuda —defiende Hickel— impusieron ‘programas de ajustes estructurales’ que han revertido todas las reformas económicas que los países del hemisferio sur habían decretado laboriosamente en las dos décadas anteriores. En el proceso, Occidente ha llegado tan lejos como para vetar las tan proteccionistas políticas keynesianas que había utilizado para su propio desarrollo, con lo que ha derribado de un puntapié de un modo muy efectivo la escalera hacia el éxito”.

Decrecimiento para sustentos sostenibles y justos

Luego Hickel sopesa cómo —si cambiaran ese comercio y esas prácticas de negocios injustas— los países pobres podrían abordar de verdad el desarrollo de sus economías siguiendo el mismo camino que acogió el hemisferio norte durante los dos últimos siglos. Hace referencia a un estudio del economista David Woodward en el que expone que, dado el existente modelo económico, no se puede erradicar la pobreza. No es que lo probable sea que no suceda, sino que, físicamente, es imposible. Es una imposibilidad estructural.Explica que: “Ahora, la principal estrategia para acabar con la pobreza es aumentar el crecimiento del PIB mundial. La idea es que el rédito de crecimiento se va a ir filtrando poco a poco y va a mejorar la vida de las personas más pobres del mundo. Pero todos los datos que tenemos nos muestran con total claridad que el crecimiento del PIB en realidad no beneficia a los pobres. Mientras que el PIB per capita mundial ha crecido el 65% desde 1990, el número de personas que viven con menos de cinco dólares al día se ha incrementado en más de 370 millones. ¿Por qué el crecimiento no ayuda a reducir la pobreza? Porque el rédito del crecimiento está distribuido de un modo muy desigual. El 60% más pobre de la humanidad recibe solo el 5% de todos los nuevos ingresos que genera el crecimiento mundial. El otro 95% de esos nuevos ingresos va al 40% más rico. Y eso en las mejores condiciones posibles”.

Dado este coeficiente de distribución, Woodward calcula que, a 1,25 dólares diarios, se tardará más de 100 años en erradicar la pobreza absoluta. Al nivel más preciso de cinco dólares al día, erradicar la pobreza llevará 207 años. Para erradicar la pobreza a cinco dólares al día, el PIB mundial tendría que incrementar 175 veces su volumen actual. Dicho de otro modo, tenemos que extraer, producir y consumir 175 veces más productos básicos que ahora. Merece la pena pararse por un segundo a pensar en lo qué significa esto. Aunque un crecimiento tan raro fuera posible, las consecuencias serían desastrosas. Agotaríamos rápidamente los ecosistemas del planeta, destrozaríamos los bosques, los campos y, lo que es más importante, el clima.

Según los datos recopilados por los investigadores del Global Footprint Network en Oakland, nuestro planeta solo tiene capacidad ecológica para que cada uno de nosotros consumamos 1,8 hectáreas mundiales al año, una unidad estándar que considera el uso de recursos, residuos, contaminación y emisiones. Todo lo que sobrepase esa cantidad supone un grado de consumo de recursos que la Tierra no puede reponer o unos residuos que no puede absorber; dicho de otro modo, nos encierra en un camino de degradación progresiva. Esas 1,8 hectáreas mundiales son las que, aproximadamente, consume una persona normal en Ghana o Guatemala.

En cambio, los europeos consumen 4,7 hectáreas globales por persona, mientras que en los Estados Unidos y en Canadá, una persona normal consume ocho, muchas veces más del porcentaje equitativo que le corresponde. Para que nos hagamos una idea de lo extremo de este exceso de consumo: si todos viviéramos como el ciudadano normal de un país de altos ingresos normal, necesitaríamos la capacidad ecológica equivalente a 3,4 planetas Tierra. Hickel lo desarrolla: “Los científicos nos dicen que incluso con los niveles actuales de consumo global ya estamos excediendo la capacidad ecológica del planeta en un 60% anual. Y todo esto únicamente con nuestros niveles actuales de actividad económica global (con los niveles actuales de consumo en los países ricos y pobres). Si los países pobres incrementaran su consumo, cosa que tendrán que hacer en cierta medida para erradicar la pobreza, solo nos empujarían aún más al desastre. A menos que los países ricos empezaran a consumir menos”.

Si queremos tener la oportunidad de mantenernos en el umbral de los 2ºC, que el Acuerdo de París para el cambio climático establece como límite absoluto, no podemos emitir más de otros 805 gigatones de CO2 a nivel mundial. Entonces, aceptemos que los países pobres van a tener que utilizar una parte del presupuesto de carbono para hacer crecer sus ingresos lo suficiente como para erradicar la pobreza; después de todo, sabemos que el desarrollo humano de los países pobres necesita un incremento en las emisiones, al menos hasta un punto relativamente bajo. Este principio ya se ha aceptado ampliamente en los acuerdos internacionales, que reconocen que todos los países tienen una “responsabilidad común, pero diferenciada” de reducir emisiones. Ya que los países pobres no han contribuido mucho a las emisiones históricas, tienen derecho a usar una parte mayor del presupuesto de carbono que los países ricos, al menos lo suficiente como para satisfacer los objetivos básicos de desarrollo. Esto significa que los países ricos tienen que averiguar cómo arreglárselas con la parte que quede del presupuesto.

El profesor Kevin Anderson, uno de los destacados científicos británicos del clima, ha estado ideando situaciones potenciales para hacer que funcione. Si queremos tener una posibilidad del 50% de permanecer bajo esos 2ºC, básicamente, solo hay una forma factible de hacerlo, suponiendo, por supuesto, que las tecnologías de emisiones negativas no sean una opción real. En este escenario, los países pobres pueden seguir haciendo crecer sus economías al ritmo actual hasta 2025 utilizando una parte desproporcionada del presupuesto de carbono mundial. No es mucho tiempo, así que esta estrategia solo funcionará para erradicar la pobreza si los beneficios del crecimiento se distribuyen sobre todo a favor de los pobres.

Como escribe Hickel: “La única forma que los países ricos tienen de mantenerse dentro de lo que queda de presupuesto de carbono es recortar las emisiones de una manera muy agresiva, alrededor del 10% anual. Las mejoras en eficiencia y en tecnologías de energía limpia contribuirán a reducir las emisiones en, a lo sumo, el 4% anual, lo cual es parte de la solución. Pero para abarcar el resto, los países ricos van a tener que reducir la producción y el consumo en un 6% anual. Y los países pobres van a tener que hacer lo mismo después de 2025, reduciendo la actividad económica en un 3% anual”. Esta estrategia de reducción de la producción y el consumo de un país se llama 'decrecimiento'.

Hickel describe esta idea visionaria de la siguiente manera: “Lo único que significa es aflojar la intensidad de nuestra economía cortando los excesos de los muy ricos, compartiendo lo que tenemos en vez de estar saqueando la Tierra para conseguir más y liberándonos a nosotros mismos del consumismo frenético que todos sabemos que no hace nada para mejorar nuestro bienestar o nuestra felicidad”. Y desde que se publicó el libro en 2017, Hickel ha seguido desarrollando una postura cada vez más clara sobre la manera de conseguir que tales cambios tengan lugar.

Recientemente se han publicado condensadas en un intercambio fascinante de blogs que hizo con Branko Milanović, otro experto en desarrollo mundial, sus reflexiones sobre el decrecimiento. Pero Milanović aún sostiene que el crecimiento económico debería estar en el centro de la erradicación de la pobreza. Parafraseando un pasaje del Doughnut Economics de Kate Raworth, podemos resumir la postura de Milanović del siguiente modo: “El crecimiento económico sigue siendo necesario, por lo que debe ser posible”, mientras que Hickel dice que “el crecimiento económico ya no es posible, por lo que no puede ser necesario”. Yo apoyo esta última, simplemente porque las leyes de la física superan a las leyes económicas.

Desde esta perspectiva, quizá deberíamos considerar a países como Costa Rica no como subdesarrollados, sino más bien como desarrollados de un modo adecuado. Deberíamos mirar a las sociedades en las que la gente vive más y es más feliz con bajos niveles de ingresos y consumo no como zonas estancadas que necesitan desarrollarse siguiendo el modelo occidental, sino como ejemplos de vida eficiente. Y empezar a pedir a los países ricos que recorten su consumo excesivo.

Riccardo Mastini es estudiante de doctorado en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad de Barcelona. Su investigación académica y obra se centran en los conceptos de decrecimiento y de economía de estado estacionario.

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63937444425 2000w)

.jpg?v=63937444425 2000w)