Migración

La libertad de circulación internacional en la izquierda antes de 1914

La libertad de circulación internacional en la izquierda antes de 1914

Durante la segunda mitad del siglo XIX, el movimiento obrero y las corrientes socialistas articularon una idea de libertad de circulación radicalmente distinta a la que después dominaría en el liberalismo clásico y, más tarde, en el capitalismo globalizado. Su concepción no se trataba de una defensa abstracta del derecho individual a moverse —como expresión de autonomía personal o de libre mercado del trabajo—, sino de una reivindicación colectiva, solidaria y estructural. Se defendía la posibilidad de desplazarse, sin perder los vínculos de clase, la organización y la dignidad del trabajo.

La Primera Internacional

La fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) en Londres en 1864 (Primera Internacional) marca el punto de partida de una concepción obrera de la movilidad internacional. Sus Estatutos generales, redactados bajo la influencia directa de Marx, establecían que “todo miembro de la Asociación que cambie de residencia de un país a otro recibirá el apoyo fraternal de los trabajadores asociados” (Reglamento, art. 9). Aquella disposición, aparentemente menor, expresaba una concepción radical, que la solidaridad de clase sustituía a la ciudadanía nacional como principio de pertenencia. La movilidad no debía disolver las lealtades colectivas, sino ampliarlas.

El internacionalismo de la Primera Internacional, sin embargo, no era ingenuo. En su correspondencia con los líderes sindicales alemanes y franceses, Marx insistía en que la competencia entre trabajadores de distintos países —alimentada por la migración económica— era una de las armas más eficaces del capital. En su carta a Sigfrid Meyer y August Vogt (9 de abril de 1870), advertía que “la relación entre Inglaterra e Irlanda es la clave de toda la situación social en Inglaterra”, y que la inmigración irlandesa funcionaba como “un instrumento de la burguesía inglesa para mantener dividida a la clase obrera” (Marx, Collected Works, vol. 43). La solución no pasaba por restringir la movilidad, sino por elevar las condiciones de todos los trabajadores al mismo nivel.

La AIT trató de traducir ese principio en mecanismos concretos. Los sindicatos afiliados crearon redes de auxilio mutuo para obreros en tránsito, emitieron “cartas de miembro” válidas en varios países y establecieron fondos para sostener huelgas transnacionales. Cuando en 1868 los tipógrafos belgas emigraron a Francia y fueron utilizados como esquiroles, las secciones francesa y belga de la Internacional acordaron sancionar a los empresarios y crear un sistema de información común sobre huelgas. En ese tipo de acuerdos se condensaba la noción socialista de circulación: libertad sí, pero libertad bajo reglas de solidaridad.

Engels y la movilidad como forma de proletarización

En los años sesenta y setenta del siglo XIX, Engels desarrolló una lectura materialista de la migración. En La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845), había descrito ya cómo la inmigración irlandesa introducía una “división artificial” entre obreros y reducía los salarios, creando una competencia étnica que beneficiaba al capital. Pero en su análisis posterior, Engels amplió la perspectiva: el capitalismo, decía, “arrastra a la población de todo el globo” y convierte la migración en “una condición estructural de la acumulación” (Engels, The Housing Question, 1872). La movilidad no era ni buena ni mala en sí misma; era una manifestación del desarraigo impuesto por el mercado mundial. Solo la organización internacional de los trabajadores podía transformar ese desplazamiento forzado en una fuerza emancipadora.

Esta lectura marcó profundamente a las corrientes marxistas posteriores. La migración no debía entenderse como un derecho liberal —libertad individual de contratar y moverse— sino como una necesidad social que exigía protección colectiva. Se entendía como una necesidad social porque el capitalismo creaba en muchos lugares las condiciones que obligaban a migrar. La izquierda temprana, de hecho, se mostraba recelosa de la movilidad sin garantías, y no porque rechazara al extranjero, sino porque veía en ella un síntoma de la mercantilización del trabajo.

El anarquismo y la libertad sin Estado

La escisión de la Internacional en 1872 y el congreso antiautoritario de Saint-Imier abrieron una vertiente distinta. Las resoluciones adoptadas por los delegados bakuninistas proclamaban “la federación absolutamente libre de las federaciones obreras de todos los países” y rechazaban toda forma de control gubernamental o diplomático sobre los trabajadores. Para los anarquistas, el Estado —cualquier Estado— era el origen de las fronteras. Su ideal de circulación no era el de la igualdad regulada por tratados, sino el de la libre federación: el trabajador como ciudadano del mundo por derecho natural.

Autores como Élisée Reclus y Piotr Kropotkin reforzaron este enfoque. En su L’Homme et la Terre (1905–1908), Reclus defendía que “el libre movimiento de los hombres es la condición necesaria de la humanidad futura”, y que la geografía debía servir para unir, no para separar. Kropotkin, en Campos, fábricas y talleres (1899), añadía que la movilidad permitiría una “distribución más racional y solidaria de la población”, siempre que se liberara de los monopolios y de las jerarquías estatales. El anarquismo anticipó así un universalismo migratorio radical, basado en la comunidad y la ayuda mutua, que hoy resuena en las corrientes “no border” contemporáneas.

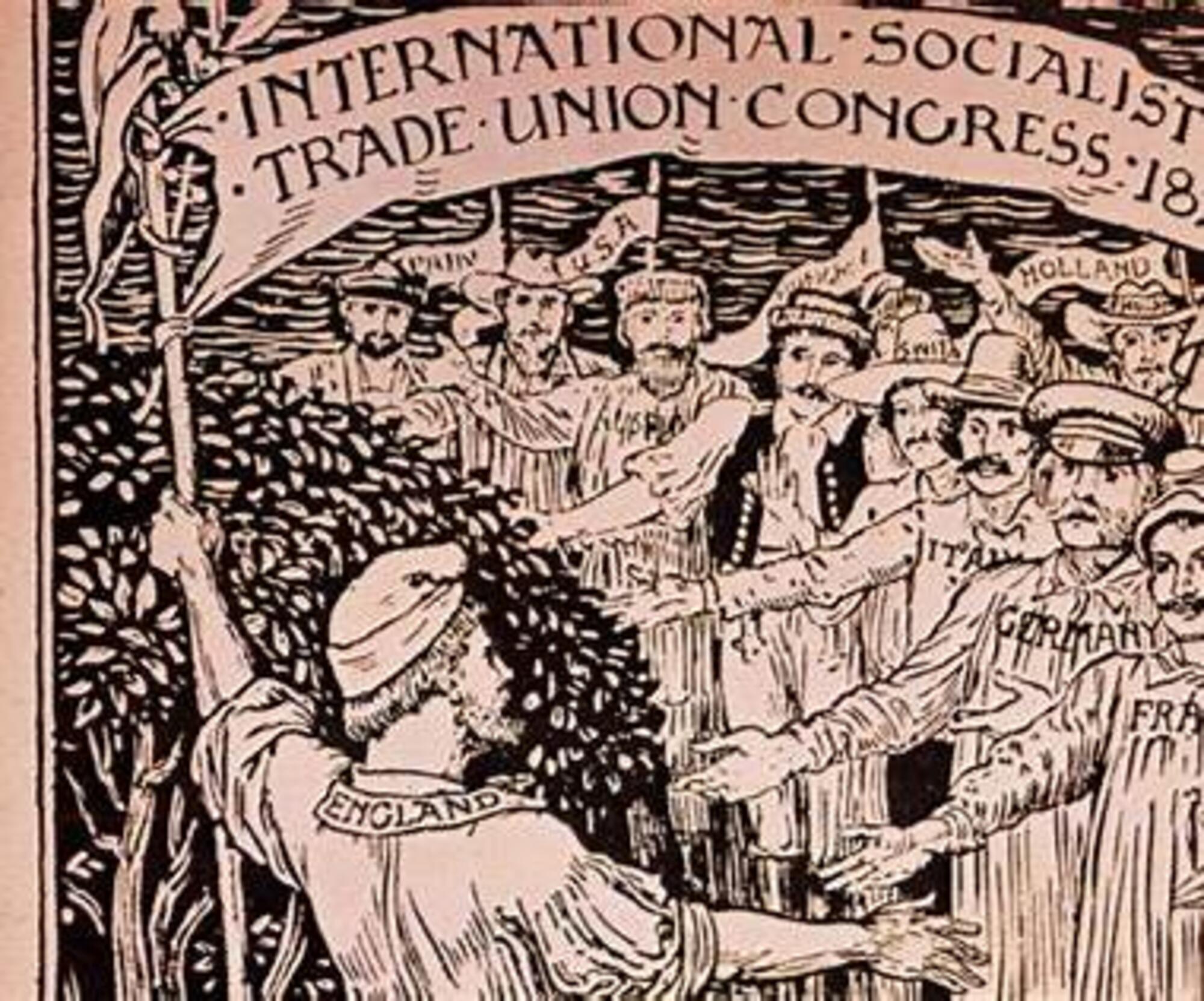

La Segunda Internacional: igualdad frente a exclusión

La creación de la Segunda Internacional (1889) coincidió con la primera globalización capitalista. Entre 1880 y 1914, más de 50 millones de europeos emigraron a América y Oceanía. El fenómeno obligó al movimiento socialista a pronunciarse. En el congreso de Stuttgart de 1907, los delegados debatieron la cuestión de la emigración y la inmigración, divididos entre el internacionalismo de los socialistas europeos y el nativismo creciente de los sindicatos estadounidenses y australianos.

La resolución aprobada en Stuttgart es un documento crucial. Tras largas discusiones —en las que participaron August Bebel, Karl Kautsky y Rosa Luxemburgo, entre otros—, el texto final rechazó “toda restricción a la emigración y a la inmigración motivada por diferencias raciales o nacionales” y denunció las leyes que pretendían excluir a los trabajadores asiáticos. A la vez, exigió que los migrantes gozaran de “los mismos derechos laborales y políticos que los trabajadores nativos” y que los sindicatos combatieran la importación de esquiroles. Se puede resumir en una frase: movilidad sí, pero bajo la igualdad de derechos y la unidad de clase.

Lenin celebró el resultado. En su comentario a la resolución, escribió que “los socialistas de los países civilizados deben combatir los intentos de restringir la inmigración de trabajadores de los países atrasados; tales intentos son expresión de la aristocracia obrera y del chovinismo pequeño burgués” (Lenin, Obras Completas, t. 13). La clase obrera debía afirmarse como internacional o no sería nada.

En cambio, Samuel Gompers y la American Federation of Labor (AFL) representaban la otra cara del movimiento obrero: la defensa de la “preferencia nacional”. En su panfleto Meat vs. Rice: American Manhood against Asiatic Coolieism (1902), Gompers argumentaba que la inmigración china degradaba el nivel de vida del trabajador americano. El contraste era elocuente, ya que mientras la socialdemocracia europea luchaba por igualar derechos, el sindicalismo estadounidense defendía la exclusión. Stuttgart fijó una frontera simbólica dentro de la izquierda, entre quienes veían la movilidad como amenaza y quienes la veían como terreno de emancipación compartida.

El contexto de una Europa sin pasaportes

La resolución de Stuttgart se formuló en un mundo donde la libertad de movimiento era casi total. Desde mediados del siglo XIX, los Estados europeos habían ido suprimiendo los pasaportes. Francia los abolió en 1861; Prusia y Austria en 1867; Italia en 1868. En vísperas de la guerra, un obrero podía viajar de Varsovia a París o de Hamburgo a Buenos Aires sin más trámite que comprar un billete de tren o de barco. La frontera moderna, con visados y permisos, es una creación de la Gran Guerra.

Esa ausencia de controles moldeó la práctica política de la izquierda. Las organizaciones obreras funcionaban de hecho como redes transnacionales de acogida. El migrante socialista encontraba en los sindicatos y en las casas del pueblo una prolongación de su comunidad de origen. En ciudades como Bruselas, Ginebra o París se formaron “secciones extranjeras” —de italianos, españoles, rusos— que convivían en la misma estructura internacionalista. La movilidad no destruía la solidaridad sino que la expandía.

La idea de ciudadanía universal y la anticipación del cosmopolitismo socialista

A finales del siglo XIX, la reflexión teórica sobre la ciudadanía y la nación se desplazó también al terreno socialista. Jean Jaurès, en sus discursos parlamentarios, defendía que “la patria no debe ser una fortaleza cerrada, sino una federación de libertades” (Discours à la Chambre, 1903). En Alemania, Karl Kautsky, en La cuestión nacional y la autonomía (1897), sostenía que el objetivo del socialismo no era abolir las naciones, sino integrarlas en una comunidad internacional que garantizara la libre circulación de personas y de bienes bajo control colectivo. La Internacional debía ser el germen de esa nueva organización de la humanidad.

En 1908, el socialista belga Émile Vandervelde publicó Le Socialisme contre l’État, donde formulaba de manera casi programática el ideal de “ciudadanía mundial del trabajador”, basado en la reciprocidad de derechos. Ese universalismo, sin embargo, estaba lejos de ser hegemónico. La crisis de 1914 demostraría hasta qué punto el internacionalismo de la Segunda Internacional era más moral que político, ya que las secciones nacionales se plegaron a los intereses de sus respectivos Estados en nombre de la defensa de la patria.

Entre la globalización y la clausura: la guerra como fractura

La Primera Guerra Mundial puso fin al régimen de libre circulación del siglo XIX. Los Estados reintrodujeron pasaportes, visados, censos y controles fronterizos con un alcance desconocido hasta entonces. La izquierda, desarmada por su división interna, apenas pudo reaccionar. El internacionalismo, que había sido la base moral de la movilidad socialista, se vio sustituido por la lógica de la movilización nacional.

Paradójicamente, fue en ese contexto de encierro donde empezó a formularse, ya en el exilio, una reflexión más precisa sobre el derecho a la libre circulación. Rosa Luxemburgo, en La crisis de la socialdemocracia (1915), denunciaba el “chauvinismo que transforma al proletariado en carcelero de sí mismo” y defendía que “la clase obrera no tiene patria, y su derecho a circular por el mundo es la condición de su emancipación”. La guerra, sin embargo, transformó esa libertad en una utopía de lo que hubiera sido posible.

Conclusión: la movilidad como expresión del internacionalismo

Hasta 1914, la izquierda concibió la libertad de circulación no como una cuestión de frontera, sino como una cuestión de clase. Los trabajadores tenían derecho a moverse, pero ese derecho solo podía sostenerse si se construía sobre la igualdad y la cooperación internacional. De ahí la insistencia en tres principios:

Solidaridad organizada: la movilidad debía estar amparada por estructuras colectivas (AIT, sindicatos internacionales) que garantizaran auxilio mutuo y continuidad de derechos.

Igualdad de trato: la respuesta al “dumping” no era cerrar fronteras, sino exigir igualdad de condiciones laborales y sindicales en todos los países.

Universalismo moral y político: frente al racismo y al nacionalismo, la izquierda afirmaba una pertenencia de clase que precedía a la pertenencia nacional.

Ese proyecto se quebró con la guerra, pero dejó una herencia. La OIT de 1919 retomó, casi palabra por palabra, los principios aprobados en Stuttgart: igualdad de trato, control de agencias privadas, protección contra el reclutamiento abusivo. En cierto modo, la historia del derecho internacional del trabajo es la prolongación institucional del internacionalismo socialista decimonónico.

El socialismo clásico no defendió la libre circulación como lo haría el liberalismo, no la entendió como libertad de contratar, sino como libertad de no ser explotado dondequiera que uno trabaje. La movilidad, en ese sentido, era una dimensión de la emancipación, no del mercado. Cuando los Estados impusieron de nuevo los pasaportes, lo que se perdió no fue solo el derecho a vivir y a trabajar donde se deseara, sino una forma de fraternidad organizada que había logrado hacer, por un breve tiempo, de la clase obrera una comunidad mundial en movimiento.

Referencias citadas

Asociación Internacional de Trabajadores, Reglamento general (Londres, 1864).

Marx, Karl, “Carta a Sigfrid Meyer y August Vogt”, 9 de abril de 1870, Collected Works, vol. 43.

Engels, Friedrich, The Housing Question (1872).

Congreso de Saint-Imier, Resoluciones del Congreso antiautoritario (1872).

Reclus, Élisée, L’Homme et la Terre (1905–1908).

Kropotkin, Piotr, Campos, fábricas y talleres (1899).

Segunda Internacional, Resolución sobre inmigración y emigración, Congreso de Stuttgart, 1907.

Lenin, Vladímir, Obras Completas, t. 13 (1907).

Gompers, Samuel, Meat vs. Rice: American Manhood against Asiatic Coolieism (1902).

Vandervelde, Émile, Le Socialisme contre l’État (1908).

Luxemburgo, Rosa, La crisis de la socialdemocracia (1915).

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

.jpg?v=63937444425 2000w)

.jpg?v=63937444425 2000w)